农耕与节日:从农田到餐桌的传统节庆时间表

在中国的传统文化中,农耕与节日息息相关,每一年的农历节庆都与农田的播种、收获密切相关。通过节日的变迁,古人将农业生产与节令巧妙结合,形成了独具特色的文化传统。每个节日背后都有深刻的历史、天文和农耕背景,节日的起源不仅仅是为了庆祝丰收,也是为了纪念和传承农业社会的生产方式。

农耕起源与天文变化

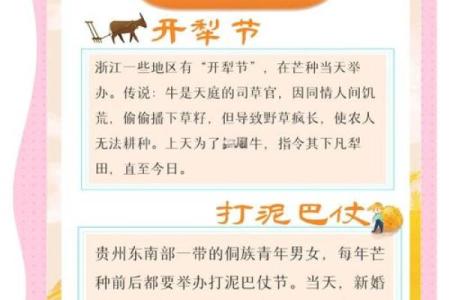

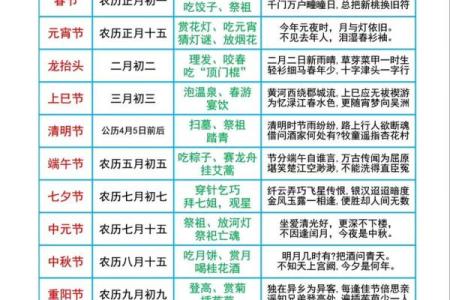

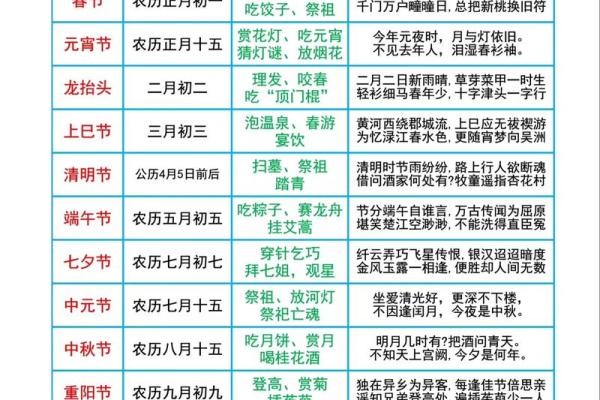

中国的农耕文化与节日的形成有着密不可分的关系。天文的变化,如春夏秋冬四季交替,是农业生产的指针。从古代起,农民根据天象、气候变化来安排耕作和收获,这种天人合一的思想深深影响了节日的设定。例如,春节,作为中国最重要的传统节日之一,源自农历新年的开始,这个时刻恰好是冬季的尾声和春季的开始。根据《礼记》中的记载,春节的庆祝不仅是迎接新的一年的到来,还是祈求风调雨顺、五谷丰登的时刻。农田的周期性生产和天文周期的规律相结合,促使人们形成了诸如“冬至祭天、夏至祭地”的传统仪式。

端午节与农业生产

端午节是中国最具特色的节日之一。这个节日的时间通常在农历五月五日,与春耕的结束和夏季的到来紧密相连。历史学者认为,端午节的起源与农业社会中的疫病防治和农耕生产的节令性密切相关。古人认为,五月时节是邪气最盛的时期,防治疾病成为当时的首要任务。根据《大元大一统志》中的记载,端午节期间,百姓会通过挂艾草、佩香囊等方式祈求免疫邪气和疫病。这种习俗源自古代农业生产中对自然灾害和瘟疫的防范意识。与此同时,龙舟赛也是端午节的重要活动,它象征着驱除邪气和祈求丰收。端午节不仅是为了纪念屈原,也与当时的农耕生产、季节更替密切相关。

秋分与中秋节

中秋节作为中国传统节日之一,起源与秋季的农耕收获密切相关。《周礼》记载,秋分是太阳直射赤道的时刻,标志着夏季的结束和秋季的开始。古代农业社会通过对秋季丰收的庆祝,形成了中秋节这一节日。节日的核心活动——赏月和吃月饼,象征着对丰收的感谢和对家庭团圆的祈愿。中秋节与农耕的关系,不仅体现在节令的变化上,还表现在传统习俗上。月饼作为中秋节的传统食品,早在宋代就有了,象征着团圆和丰收。

现代传承与农耕节庆的延续

在现代社会,尽管农业生产方式发生了巨大变化,但农耕节庆依然在许多地方保持着浓厚的文化传统。以春节为例,随着现代化进程的推进,春节的庆祝方式有了许多新的形式,但其核心精神未变——那就是祈求新的一年能够五谷丰登、国泰民安。如今的春节虽然少了许多传统的农耕活动,但依然保持着许多习俗,如春节期间的家庭聚会、贴春联和吃年夜饭等,这些习俗都是从古代的农耕文化中传承下来的。

此外,随着科技的发展,人们对节日的庆祝活动进行了一定的创新和现代化处理,但节日背后承载的农耕意义依然是现代社会难以抹去的一部分。无论是中秋的月饼,还是端午的龙舟赛,或是春节的团圆饭,这些传统的饮食和活动方式,都将农耕文化和节令变化传递给了后代。

农耕与节日的关系深刻地影响了中国的文化传统,既反映了对自然规律的尊重,也体现了对家庭和社会和谐的追求。通过这些节日,农耕社会的智慧与历史延续至今,成为现代生活中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 95年农历大盘点:那些年的节日,你还记得吗?

- 2025年农历四月十七搬家是黄道吉日不? 今日乔迁新房吉利吗?

- 八月祈福:传统文化中的农耕节庆与人文关怀

- 2025年04月21日安门行吗? 今日装大门有没有问题?

- 2025年05月04日动土有没有问题? 建筑房屋是好日子吗?

- 揭秘本月神秘吉日,错过这些日子你可能会后悔

- 2025年04月27日是否为开业黄道吉日 开门做生意吉日宜忌

- 姓殷叫什么朝气蓬勃的名字好?男孩名字灵感大合集

- 2025年农历四月廿一装修吉利吗? 今日装修新房好吗

- 2025年04月21日是否宜安门? 今天装大门怎么样?

- 算命不求人,自己就能算出最佳吉日

- 翁姓男孩怎样取豁达从容的名字?最新思路解析

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气