农耕与天文交织,探究今天的节气意义与文化习俗

二十四节气是中国传统文化中的重要组成部分,其根源深植于古代农业生产的需求,同时也与天文现象密切相关。这一系统不仅反映了自然变化,还影响着人们的日常生活、节令活动及民俗风情。每一个节气都有其独特的意义和习俗,既是天文的表现,又是农耕智慧的结晶。

节气与农耕的紧密关系

二十四节气起源于中国古代农耕社会,通过观察天体运动和自然现象的变化,古人总结出适应农业生产的节令。最早在《周髀算经》中就有关于二十四节气的记载,而它的实际应用则始于先秦时期。当时的农民根据太阳在黄道上的位置,划分出二十四个时间段,每个节气代表着一段特定的气候变化,直接影响着农作物的生长与丰收。

例如,“立春”这一节气标志着春天的开始,意味着播种的季节即将来临。农民会依据这一时节的气候特征,适时地开始播种作物。而“秋分”则是秋季的中点,此时昼夜平分,气候适宜收获,农民通常会忙于收割粮食,储藏秋粮。每个节气都伴随着农事活动的变化,它们既是农业生产的指南针,也是古人对自然规律的深刻洞察。

天文与节气的关联

天文现象对节气的形成起到了决定性作用。古代天文学家通过观测太阳、月亮和星辰的运行轨迹,逐渐总结出二十四节气的规律。节气的划分不仅是基于太阳的位置,还与地球的公转、黄道的变化密切相关。例如,“冬至”是太阳直射地球最南端的一天,也是夜晚最长的一天。从天文角度看,这一天标志着阳光最弱、黑夜最长,之后白昼逐渐增长,象征着阳气回升。

同时,天文现象也在中国传统节令活动中留下了深刻的印记。比如“寒露”这个节气,表示秋季寒冷的天气已悄然到来。古人认为,这时是捕捉露水滋养的好时节,常常会举行一些秋季祭祀活动,以祈求丰收和安康。

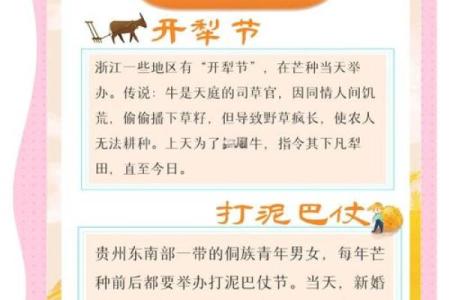

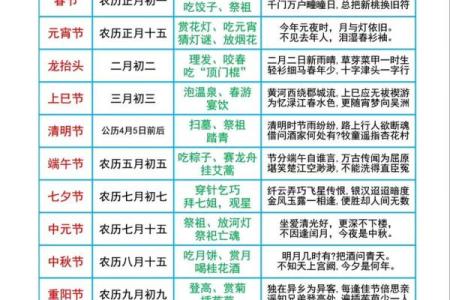

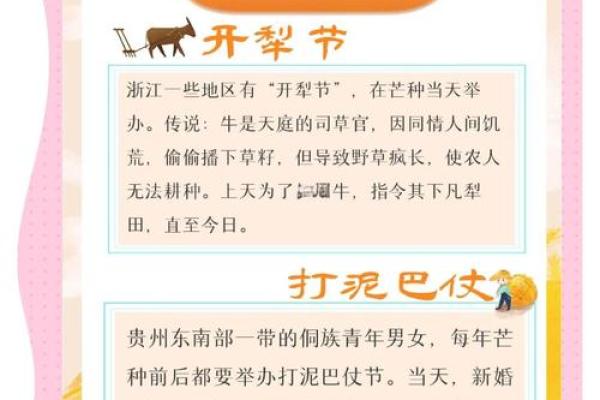

传统习俗与文化延续

随着二十四节气深入人心,它不仅仅是农耕生产的指南,还逐渐融入了各地的传统习俗和节令活动中。例如,在“清明”节气时,人们会扫墓祭祖,追思先人,这是源于古代农业社会对祖先的尊敬和对生命的敬畏。而在“冬至”时,北方地区的人们则有吃饺子的传统,南方则以汤圆为主,这些饮食习惯与节气的变化密切相关,体现了对自然与生命周期的理解。

在古代文献中,《礼记》中提到“二十四节气,是天时地利的体现”,这些传统习俗不仅丰富了中国的节令文化,还体现了人们对自然规律的尊重和顺应。

现代传承与创新

进入现代,二十四节气不仅仍在农村地区发挥着指导农业生产的重要作用,城市居民也通过各种文化活动传承着这一传统。如今,许多学校、社区都会在节气来临时组织相关的活动,比如“春分植树”“秋分赏月”,这些活动既是对传统的延续,也是对现代人对自然的敬畏与向往。

此外,随着二十四节气文化的全球传播,很多国家和地区也开始关注这一具有深厚文化内涵的传统节令。通过现代科技手段,我们不仅能够准确预测各个节气的到来,还能通过各类文化交流活动,让更多人了解和体验中国独特的节气文化。

通过农耕与天文的交织,二十四节气不仅是自然变化的标志,更承载着千百年来的文化积淀和智慧,它无声地见证了人类与自然的和谐共生。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月十四领证合不合适? 今天领证结婚怎么样?

- 孕妈必看:农历三月,哪些黄道吉日最适合生产?

- 2025年05月04日动土合不合适? 建筑房屋适合吗?

- 疏字男孩取名寓意:从经典典籍看字义渊源

- 仡佬节日里的天文历法与农时规律

- 揭秘黄历万年历:哪些吉日是你错过的好时机?

- 2025年05月08日这日子乔迁旺不旺? 乔迁新居行吗?

- 2025年农历四月廿六订婚算不算好日子? 订婚结婚吉日宜忌查询

- 2025年农历四月十四这日子领证是否黄道吉日? 今日登记结婚有问题吗?

- 揭秘农历9月26:隐藏的神秘节日背后有何秘密?

- 男孩用瑞字取名的五行讲究与组合技巧

- 2025年农历四月初三结婚是否大吉? 办喜事算不算好日子?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气