传统文化——纪念祖先的冬季祭祀活动

冬季祭祀祖先是中国传统文化中的一项重要活动,具有深厚的历史背景和文化内涵。它不仅是对祖先的追忆和敬仰,也是对家庭和社会传统的延续。每年的冬季,尤其是冬至时节,祭祀祖先的活动在各地有着不同的表现形式,而这些活动与农耕文明和天文知识息息相关。

祭祀的起源:农耕与天文的结合

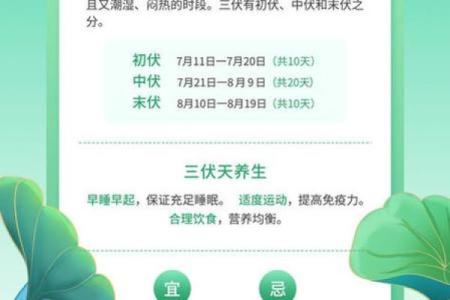

冬季祭祀祖先活动的起源,深深植根于中国农耕社会的生产方式和天文观念。农耕文化强调四时之交、节令的变化,这与自然和天体的运行密切相关。冬至作为二十四节气之一,是阴阳交替、万物收藏的时刻,被视为一年中的重要节点。古人认为,冬至是阳气回升的起点,祭祀祖先能够祈求来年丰收,并感恩祖先的庇佑。

在农业社会,农民的生计依赖天时和季节变化,因此对天文知识的掌握尤为重要。冬至时节祭祖,既是对自然循环的敬畏,也是对祖先传承下来的农耕智慧的感恩。从这个角度看,冬季祭祀活动不仅是对先人的纪念,也体现了中国古代天文和农业文化的结合。

传统习俗:饮食与活动的传承

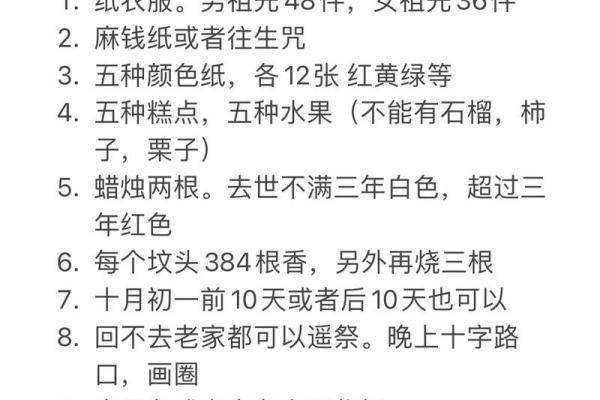

冬季祭祖的传统习俗,涵盖了丰富的饮食文化和仪式活动。祭祀通常以家族为单位进行,祭品包括丰盛的食物和象征性物品,这些祭品反映了家族对祖先的尊敬与感恩。在饮食上,祭品多以五谷、肉类和水果为主,其中糯米、猪肉、鸡鸭等常见食品成为祭祖的重要象征。通过准备祭品,家族成员不仅表达对祖先的敬意,也寓意着对来年丰收和家族繁荣的期盼。

除了饮食,祭祖活动中的仪式也具有重要意义。家庭成员聚集在祭桌前,进行烧香、点烛、焚纸等仪式,形式各异,但都含有对祖先的崇敬与祈福之意。特别是在一些地方,祭祖活动不仅仅局限于家庭内部,还常常成为社交活动的一部分,家族成员和邻里往来,增进感情,传递传统文化。

历史案例:古代与近代的祭祖活动

一个历史性的案例可以追溯到清朝的祭祖习俗。清朝时期,祭祖活动被赋予了国家和家庭双重意义。每年冬至,皇帝会举行盛大的祭天大典,祭祖是其中的一部分。皇帝亲自主持祭祖仪式,目的是表达人类对天命和祖先的敬畏,同时也反映了皇家对传统文化的重视。此类祭祖活动不仅是宗教行为,也体现了政权对家族和国家延续的愿望。

近现代的祭祖活动逐渐趋向家庭化,尤其是在农村地区,冬季祭祖活动依然是家族成员团聚的重要时刻。现代社会中,随着物质生活水平的提高,祭祖活动的形式更加多样,但核心理念未曾改变。例如,有的家庭会选择在冬至日举办家族聚餐,祭品虽简,但依然保留了象征性的意义。

祭祖文化的当代价值

在当代,尽管社会发展迅速,但冬季祭祖的传统活动依然得到广泛传承,特别是在农村地区和一些传统家庭中。现代社会虽有许多现代化的娱乐方式和生活方式,但冬季祭祖依然成为许多人心中不可替代的仪式。很多人通过祭祖来表达对逝去亲人的怀念和对祖先精神的传承。

此外,随着现代教育的发展,越来越多的年轻人也开始重视祭祖活动的文化价值。通过了解祭祖的历史背景和文化内涵,年轻人不仅能够增强家族认同感,还能在其中感受到历史与文化的力量。在这一过程中,祭祖活动不仅是对过去的回望,也是对未来的期许和祈祷。

冬季祭祖不仅是一项传统活动,更是对祖先智慧的继承,对家庭和文化的守护。这项活动使得每一代人都不忘自己的根,始终与历史、自然和家族紧密相连。

起名大全

最近更新

- 2025年农历三月三十是否宜开业? 今日开业好吗

- 2025年05月04日动土能算好日子吗 动土吉日指南

- 2025年农历四月初三结婚有问题吗? 今日办喜事适合吗?

- 诸姓男孩富有韵味的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 2025年农历四月十七搬家日子有没有选对? 适合乔迁新房吗?

- 2025年农历四月初七动土合适吗 今日动土建房好吗

- 七月传统文化:感受大暑的节令风物与民俗

- 八月十八,探寻古代中秋的独特庆祝方式

- 传统文化——纪念祖先的冬季祭祀活动

- 2025年05月23日订婚是良辰吉时吗? 订婚算不算好日子?

- 2025年农历四月十四是否为领证好日子? 今天领证结婚行不行

- 2025年农历四月廿六订婚符不符合黄道吉日 今日订婚有没有问题?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气