七月传统文化:感受大暑的节令风物与民俗

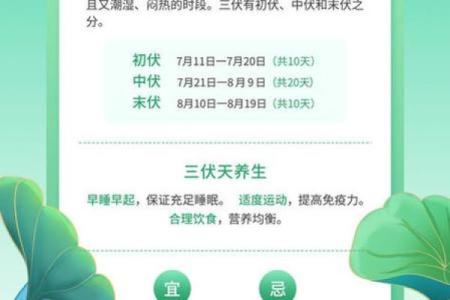

大暑是二十四节气中的一个重要节令,通常出现在每年的7月23日至25日之间。这个时节标志着盛夏的到来,气温炎热,阳光毒辣,正是炎夏最为炙热的时刻。大暑不仅仅是一个自然气候现象,它也承载着丰富的文化内涵,蕴含着古人对季节变化、农业生产和民间习俗的理解。大暑的节令风物与民俗,正是人们通过千百年的经验积累和文化传承,展现了一个具有独特魅力的传统节气。

大暑的起源与天文背景

大暑的起源与农耕文化密切相关。中国古代农民根据太阳和地球的关系,结合农时生产需要,将天文现象与农业周期相结合,制定了二十四节气的系统。大暑作为二十四节气中的第12个节气,标志着农历夏季的高峰时期。天文学上,大暑时太阳位于黄经120度,意味着太阳直射地球北回归线,此时北半球的气温最高。对农业来说,这一时期是夏季作物生长的关键阶段,气温的高低直接影响着作物的成熟。

传统饮食与民俗活动

在传统习俗中,大暑是一个特殊的节令,民间有许多活动和饮食习惯与之相关。由于气温酷热,人们通常会选择清凉的食物来消暑,如绿豆汤、菊花茶、冰镇水果等。这些食物不仅具有解暑的效果,还能帮助清热解毒,调节身体的内部环境。绿豆汤,作为大暑时节的经典饮品,因其具有清热解毒、消暑降温的功能,成为了这一时节家家户户餐桌上常见的美食。

此外,大暑时节还存在许多民俗活动。许多人会在这时举行庙会、祈福活动,祈求风调雨顺,农作物丰收。这些活动往往伴随着传统的舞龙、舞狮、放鞭炮等热闹的民间表演,既是对丰收的期望,也寄托着对未来的美好祝愿。在南方的一些地区,大暑时节还有“吃小暑”之说,意味着人们在这时会吃一些具有滋补作用的食物,以增强体力和抵御夏季的酷暑。

历史案例:唐代的“吃水饺”习俗

唐代时,大暑不仅是一个农业节令,它还伴随着丰富的民间活动。在唐代,有一种特殊的习俗,就是在大暑时节食用水饺。根据《唐书》的记载,当时的民众为了应对高温酷暑,会用水饺作为清凉消暑的食品。水饺不仅仅是日常食物,也成为了夏季家庭聚会和节令庆祝的重要食物之一。唐代诗人白居易在《大暑日》诗中提到,家家户户都会制作水饺,寓意着对丰收的期盼和对健康的祝福。这一习俗不仅延续至今,还逐渐演变成了现代夏季食品文化的一部分。

历史案例:清代的“晒麦”与农业习俗

在清代,大暑时节的农业活动尤为重要。清代的《农政全书》提到,大暑期间,农民会进行“晒麦”工作,将收割的麦子晒干,以保证其质量。大暑时节的高温对麦子的干燥有着天然的帮助,因此,这一时期成为了麦子收割后的关键环节。农民们常常在这段时间举行庆丰收的仪式,感谢大自然的馈赠。这一传统也反映出农业社会对天时的高度依赖,正是因为季节的变化,才有了不同的农事活动。

大暑与现代生活的联系

在现代社会,大暑虽然不再像古代那样直接影响农业生产,但其文化意义却没有被遗忘。在一些地方,人们依然会在大暑时节举行传统的祭祀活动,祈求来年农业丰收。此外,大暑期间的饮食文化依然传承下来,许多餐馆和家庭仍然会制作绿豆汤、冰镇水果等消暑食品,以应对炎热的夏季。

现代社会虽然在科技的帮助下减少了大暑对农作物的影响,但人们对大暑的文化记忆依然深刻。通过对大暑的传承,人们不仅保留了对季节变化的敏感,也在节令的变换中感受到大自然的力量与人文的智慧。

起名大全

最近更新

- 2025年农历三月三十是否宜开业? 今日开业好吗

- 2025年05月04日动土能算好日子吗 动土吉日指南

- 2025年农历四月初三结婚有问题吗? 今日办喜事适合吗?

- 诸姓男孩富有韵味的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 2025年农历四月十七搬家日子有没有选对? 适合乔迁新房吗?

- 2025年农历四月初七动土合适吗 今日动土建房好吗

- 七月传统文化:感受大暑的节令风物与民俗

- 八月十八,探寻古代中秋的独特庆祝方式

- 传统文化——纪念祖先的冬季祭祀活动

- 2025年05月23日订婚是良辰吉时吗? 订婚算不算好日子?

- 2025年农历四月十四是否为领证好日子? 今天领证结婚行不行

- 2025年农历四月廿六订婚符不符合黄道吉日 今日订婚有没有问题?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气