端午节:传承千年的龙舟与粽子文化

端午节是中国传统的节日之一,拥有悠久的历史和丰富的文化内涵。每年农历五月初五,家家户户都会举行丰富的庆祝活动,最为人熟知的便是龙舟竞渡和包粽子。这些活动不仅仅是节庆的象征,更承载着深厚的历史背景与文化传承。本文将从端午节的起源、传统习俗及现代传承三方面探讨这一节日的文化内涵。

端午节的起源:农耕与天文的结合

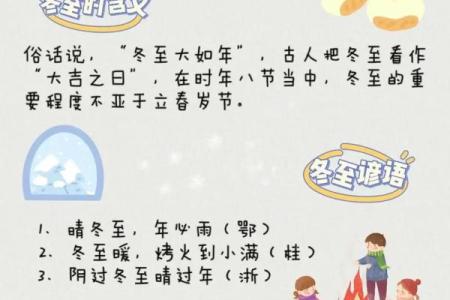

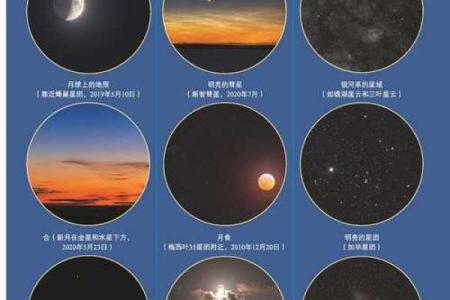

端午节的起源有着不同的解释,但最广泛的说法与古代农耕文化和天文知识密切相关。农历五月初五正是气温逐渐升高的时节,古人认为这一时节容易生病,因此形成了端午节这一节庆。古代的农民通过观察天象,发现每年五月初五这一时段阳气最旺,而阴气也在悄然蔓延,容易引发灾祸。因此,端午节的形成与防病除邪的文化需求密切相关。人们通过划龙舟、佩香囊、饮雄黄酒等方式,借助节日活动驱邪消灾,祈求安康。

传统习俗:龙舟与粽子的文化象征

端午节的庆祝活动中,最具代表性的便是龙舟竞渡与包粽子。这些传统习俗不仅有着鲜明的地方特色,也与中国的历史文化紧密相连。

龙舟竞渡,作为端午节最具观赏性的活动之一,起源可以追溯到古代的渔猎文化。在古代,龙舟竞渡被认为是一种祈求风调雨顺、五谷丰登的活动。民间流传着屈原投江的故事,龙舟竞渡也成为了纪念屈原的方式之一。屈原自沉汨罗江,百姓为救屈原,将米团投入水中喂鱼,以防鱼吃掉他的身体。久而久之,竞渡活动便形成了现在的龙舟赛。

而粽子作为端午节的传统美食,同样有着深刻的文化象征。粽子的最初形式是由古人所祭祀的“糯米祭品”演变而来。传说中,屈原投江自尽后,百姓用粽子投江以防鱼类伤害屈原的遗体。粽子的形状和包装形式也是富有象征意义的,传统的粽子以粽叶包裹糯米,象征着对大自然的敬畏与尊重。

屈原与端午节

屈原是端午节文化中的重要人物之一。屈原生于楚国,才情出众,却因遭受朝廷的排挤,最终投江自尽。屈原投江的行为成为了中国古代文学史上的重大事件,也是端午节传说的核心。民间百姓听闻屈原投江后,纷纷划船前往寻找,并抛粽子入江,以免水中的鱼类侵害屈原的遗体。这一历史事件的流传,促成了端午节的形成,而龙舟竞渡和粽子习俗也由此传承至今。

伍子胥与端午节

另一个与端午节相关的历史人物是伍子胥。伍子胥是春秋时期吴国的大将,他在临终前指示百姓为他祭祀,并通过划船和吃粽子的方式纪念他。伍子胥的故事与屈原相似,都是历史上因遭受冤屈而勇敢投江的英雄人物。伍子胥的文化影响为端午节的龙舟赛与粽子文化提供了更多的历史支撑,使其不仅仅局限于屈原一个人物的纪念。

全球化中的端午节

在当代社会,端午节已不仅仅局限于中国本土的庆祝活动。随着中国文化的全球传播,端午节在世界各地的华人社区中也得到了广泛的庆祝与传承。现代的端午节在传承传统习俗的基础上,还融入了新的文化元素。例如,现代的龙舟赛不仅在中国的河流湖泊中举行,还被引入到世界各地的水域,成为国际性的体育赛事。此外,粽子的多样化和国际化也使其逐渐成为世界各地人们喜爱的食品。虽然形式上有所创新,但端午节的文化精神——祈福与团圆——始终未变。

端午节作为一个拥有千年历史的传统节日,在历史的长河中不断传承与创新。无论是古代的农耕文明,还是现代的全球化传播,端午节的文化内涵始终不变。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气