冬至节气,如何养生保健迎接寒冬?

寒冬的脚步渐近,随着气温的下降,人们在迎接严寒的同时,也进入了保养身体的最佳时机。冬季是一个容易积聚寒气、导致身体不适的季节,因此要特别注意防寒保暖和增强身体抵抗力。这个季节的养生保健不仅仅是应对寒冷的天气,更是在迎接新一年的健康生活。

冬至的起源与意义

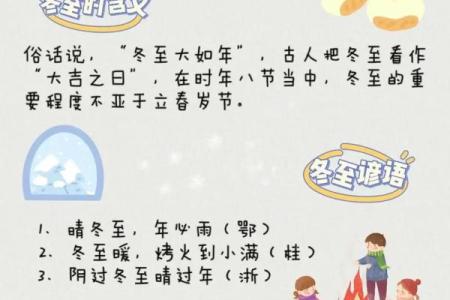

冬至是二十四节气中的一个重要时刻,源于古代农耕文化的天文观察。冬至标志着白昼最短、夜晚最长的一天,是太阳到达黄经270度的时刻。自古以来,冬至被视为阳气的转折点。古人认为,冬至之后,阳气开始逐渐回升,万物开始恢复生机。因此,冬至不仅是自然界的转折点,也象征着阴阳平衡的重新调整。

在古代天文学的视角下,冬至的到来让人们意识到此时是“藏”的时机。这个时节应该让身体得到休息,避免过度劳累,保持内敛的状态,为春天的生机蓄能。

冬至的传统习俗

在中国的传统文化中,冬至有许多习俗,尤其是饮食和活动方面,都是为了增强体质,抵御寒冷。

冬至饮食:补养与温暖

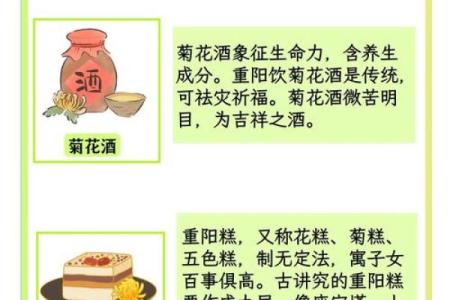

冬至的饮食讲究滋补,尤其是温补和养阴。传统习惯中,北方人常吃饺子,寓意驱寒保暖,尤其是饺子中的馅料如羊肉、牛肉等温性食材,能够帮助人体增强抵抗力,抵御寒冷。而在南方,冬至则有吃汤圆的习俗,象征着团圆与和谐,汤圆的甜糯口感也能温暖身体。

此外,冬季应多吃一些富含蛋白质、维生素和矿物质的食物,如牛羊肉、鸡肉、胡萝卜、菠菜等,这些食材有助于增强体质,提高免疫力。

冬至活动:少动多休

冬至时节,寒冷的天气使得人体的阳气趋于内收,因此要避免过度劳累,保持足够的休息,调整作息,确保充足的睡眠。传统的冬季养生还提倡适量的运动,比如散步、打太极等轻度活动,以保持身体的灵活性。

冬至还是一个与家人团聚的时刻,家庭成员在一起共享温馨的时光,不仅能够舒缓压力,还能增强人际关系的亲密度,有助于心理健康。

历史中的冬至养生实例

1. 《黄帝内经》中的养生智慧

《黄帝内经》是中国传统医学的经典之一,其中有许多关于冬季养生的建议。在“冬藏”的概念中,书中提到冬季是人体“藏精”的时节,要避免外界寒气的侵袭,同时保持精神的安宁。《黄帝内经》还提到冬季应当以静养为主,注重藏身守气,这与现代的养生观念不谋而合。

2. 唐代皇帝冬至养生

唐代皇帝的冬至养生仪式非常讲究。历史上有记载,唐太宗李世民在冬至时节进行祭天仪式,之后会举行盛大的御膳宴会,宴席上通常有温补食物如羊肉、鸡肉等。此外,冬季也是朝廷大臣聚集的时刻,他们会一起讨论政事,增加彼此的合作关系,从而为来年的政治稳定与国家繁荣做准备。

健康饮食与生活方式的结合

如今,冬至的传统养生方式依然受到重视,尤其是在现代都市生活中,养生理念的传播使得越来越多的人意识到冬季保养身体的重要性。现代养生提倡合理的膳食、充足的睡眠和适量的运动,避免高强度的运动和过度的精神压力,力求让身体在寒冷季节中保持平衡。

此外,现代人也注重精神层面的养生,许多人在冬季选择参加瑜伽或冥想等活动,以保持身心的和谐。许多养生书籍和电视节目也不断传播着冬至保健的知识,使这一传统文化在现代生活中得到了完好的传承。

通过合理的饮食、适度的活动、足够的休息和心理调养,冬至成为了人们调整状态、迎接新一季生活的良好契机。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日这日子乔迁算黄道吉日不? 今日入住新居能算好日子吗

- 女孩用荞字取名:寓意中的家国情怀与个人品格融合

- 震字取名男孩:从五行角度看字义的吉祥应用

- 朝鲜族冬至节:天文变换与养生传统的深刻关联

- 名字男孩取名寓意:从文化传承看字义应用

- 端午节:传承千年的龙舟与粽子文化

- 2025年05月04日能否作为动土黄道吉日? 今日动土修造适合吗?

- 2025年农历四月十四领证合不合适? 今日登记结婚算不算好日子?

- 2025年05月08日是否宜乔迁? 乔迁是否合适宜?

- 女孩取名字带珊字的五行属性与寓意深度解析

- 揭秘2012年农历大揭秘:这一年,你不知道的惊人天文现象

- 2025年05月18日装修合适吗? 适合装潢房子吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气