冬至习俗探秘:从天文现象到温补养生

冬至,是一年中白昼最短、夜晚最长的一天,也是传统节气中最为重要的一天之一。它不仅代表着天文现象的变化,更承载着丰富的文化和习俗。从古代的农耕文化到现代的养生之道,冬至在不同的历史阶段,展现了其独特的文化魅力。

冬至的天文起源

冬至的起源与天文学密切相关。在古代,农耕社会依赖天象变化来调整耕作和生活节奏。冬至是太阳直射地球最南端的时刻,太阳的高度角最小,白昼最短,夜晚最长。古人通过观察这一天的天文现象,确定一年四季的更替。冬至之后,阳气逐渐回升,白昼渐长,代表着新一年的开始。根据《周易》的理论,冬至是阴极之时,阴气最盛,阳气开始复苏。这一变化预示着自然界的生命力逐步恢复,农民们在这一天完成一年的休整,开始准备来年的耕种。

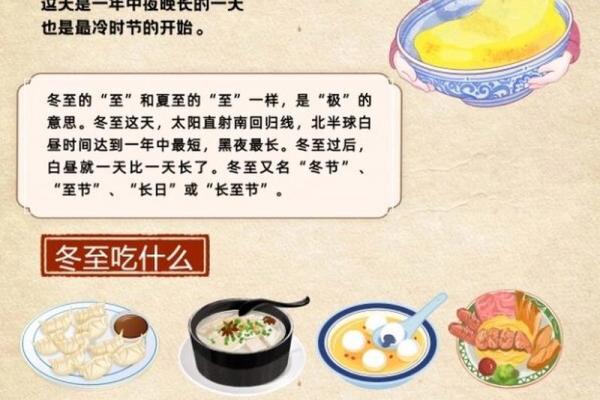

传统习俗中的饮食文化

冬至的传统习俗中,最重要的一项就是冬至大餐,尤其是食物的选择与养生密切相关。自古以来,冬至就有吃饺子的习惯,尤其在北方地区。传说中,吃饺子能驱寒保暖,因为饺子的形状像耳朵,寓意着保护身体,避免耳朵受寒。北方人通过煮饺子来庆祝冬至,既是祭祖的一部分,也是家庭团聚的象征。此外,南方则有吃汤圆的习俗,汤圆象征着团圆、和谐,也寓意着生活美满、事事圆满。

《齐民要术》一书中记载,冬至时节饮食以温补为主,宜食性温热的食物,如羊肉、牛肉、红枣、桂圆等。这些食物可以帮助温补身体,增强免疫力,抵御冬季寒冷。同时,冬至也是一年中养生的重要时刻,许多药膳和养生汤品都会在此时登场。

冬至的历史案例:孔子与晋文公

历史上,冬至有着特殊的意义。孔子在《论语》中曾提到:“冬至阳生春又来。”这一句透露了古人对冬至的深刻理解,认为冬至是阴阳转换的关键时刻。孔子提倡顺应天时,推崇“天人合一”的思想,冬至时节正是调养身心、顺应自然的最佳时机。

另一个历史案例来自晋文公。晋国在冬至时,举行盛大的祭天仪式,旨在感谢天地神灵一年来的庇护。冬至祭天不仅是对自然力量的敬畏,也是对农耕丰收的祈愿。晋文公以身作则,亲自参与仪式,体现了君主与百姓同享天命的思想。通过这样的祭祀活动,不仅表达了人们对自然规律的敬畏,也强调了冬至时节养生保健的重要性。

冬至的养生之道

进入现代,冬至依然是许多人关注的节气,尤其在养生文化中占据着重要地位。如今,随着生活方式的变化,冬至的习俗不再仅仅局限于饮食和祭祀,更多地转向了对身体的温补和调理。现代人注重通过食疗、运动和作息调整来适应季节变化。

冬至时节,许多养生专家推荐食用温性食物,并加强体育锻炼以提高身体的抗寒能力。在一些养生馆和中医诊所,冬至前后会举行特别的养生活动,指导人们如何根据自身的体质进行调理。此外,现代人也通过社交媒体和家庭聚会来传承传统习俗,保持着冬至的节庆氛围。

冬至作为一个天文与文化交织的节气,早已超越了其天文现象的意义,成为了一种深刻的生活智慧和文化传承。从古代的农耕文化到现代的养生之道,冬至的习俗在不断演变,但其核心精神依然没有改变,那就是顺应自然,调养身体,迎接新一年的到来。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

十月农耕与天文知识结合的智慧:如何通过节令种植保丰收

在农耕文化中,天文与节令的结合是农业生产的重要指导思想。古人通过观察天象变化、节令变换,积累了大量的天文农事知识,形成了与自然周期...

24节气 -

游牧文化与节庆的完美结合:蒙古族的生活方式与节日庆典

蒙古族的生活方式与节庆庆典深深植根于其独特的游牧文化,悠久的历史和丰富的传统习俗让这一文化成为世界上最具特色的生活方式之一。蒙古族...

24节气

起名大全

最近更新

- 茜字五行属性及女孩取名的寓意与音律搭配

- 农历日历表大揭秘:揭秘十二生肖背后的天机

- 2025年05月23日是否是订婚吉日 定下亲事行不行?

- 董公的吉日选择,到底隐藏着哪些天大的秘密和好运?

- 2025年农历四月廿六订婚合不合适? 适合订婚结婚吗?

- 2025年农历四月十七搬家有问题吗? 乔迁搬新房适合吗?

- 2025年农历四月初一是否属于提车吉日? 提车买车吉日宜忌

- 庞姓男孩灵动俏皮的名字,有哪些高分选项?

- 2025年农历四月十七搬家是否大吉? 搬家入伙有没有问题?

- 冬至习俗探秘:从天文现象到温补养生

- 2025年04月27日是否宜开业? 今天开门做生意行不行

- 2025年05月08日是否属于乔迁吉日? 今日入住新居好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气