日:科技文化的交汇与时代的潮流

在历史的长河中,科技与文化的交汇早已在各个时期留下了深刻的印记。科技不仅推动了社会的发展,同时也在文化中烙下了鲜明的痕迹。无论是古代的农耕与天文,还是传统习俗中的饮食与活动,都与时代的潮流息息相关,展现了文化与科技的相互交织。

农耕的起源与文化的交融

中国古代的农耕文明,是科技与文化最早的交汇点之一。农业的发展不仅是技术革新的结果,也深深影响了当时的文化观念。春秋战国时期,随着青铜器的逐步完善,农耕技术的提高,人们对自然现象的认知也越来越深刻。古代的农书中,记载了大量关于农耕的经验和方法,例如《周礼》中的“农田水利”,它不仅是农业技术的指南,也折射出当时社会对自然规律的理解与尊重。

农耕社会的形成,使得节令和时间的管理成为生活中的核心。以春耕、秋收为例,这些农业活动不仅是生存的需要,更融入了传统节日和仪式。例如,春节的到来往往与冬季播种的结束和春季耕作的开始相伴而生,标志着新一轮的生命轮回。在这一过程中,科技为农业提供了支持,而文化则通过节庆活动使人们对自然的敬畏和对时令变化的认知更加深入。

天文的启蒙与传统节庆的相互联系

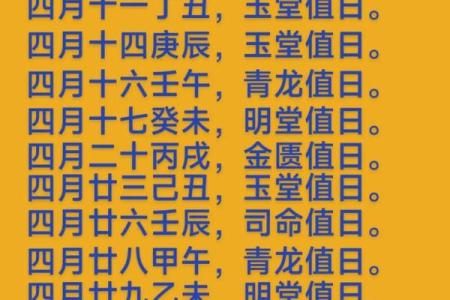

天文学的进步也深刻地影响了中国传统文化。古代的天文知识不仅用来指导农业生产,更渗透到节庆、风水、择日等社会活动中。在《易经》与《史记》这样的经典著作中,我们可以看到天文与社会活动的紧密联系。例如,二十四节气的划分源自古代天文学的观测成果,而这一成果通过不断传承影响着每一代人的生活方式与文化表达。二十四节气不仅是农耕活动的时间参考,也融入了节日的传统,成为了中国文化中的重要组成部分。

农历新年、清明节、端午节等传统节日,都是依据天文和时令变化设定的。这些节庆活动不仅关乎人们的生活起居,还是文化认同与民族精神的体现。科技与文化的交汇在此展现得尤为突出——天文技术不仅为人们提供了时间的参考,更在文化层面通过节庆活动,成为人们表达对自然敬畏与生命延续的方式。

现代传承中的科技与文化

进入现代社会,科技的发展使得许多传统习俗面临着挑战,但也为传统文化的传承提供了新的途径。例如,随着现代农业技术的普及和精密化,人们对农业的依赖逐渐减弱,但农耕文化却在现代社会中得到了新的诠释。许多地方仍通过节气、节日等文化活动来传承农耕文明,甚至利用现代科技手段,如大数据和物联网,来精准预测和管理农业生产,同时将这些科技应用与传统节庆结合,让人们感受到科技与文化并存的美好。

不仅如此,随着互联网的发展,文化活动的传承也开始依赖于科技手段。通过网络平台和虚拟现实技术,传统节日的庆祝方式得以广泛传播,并被越来越多的年轻人所接受。这种新的文化形式,不仅保留了传统的内涵,还赋予其更多现代感和互动性。

科技与文化的交汇,不仅仅体现在历史的长河中,也在当代社会中延续与发展。在这一过程中,科技为文化注入了新的生命力,而文化则为科技提供了更深层次的社会意义。两者的融合,使得人类文明在变革中不断进步,也让我们的传统与现代得以相得益彰。

-

-

-

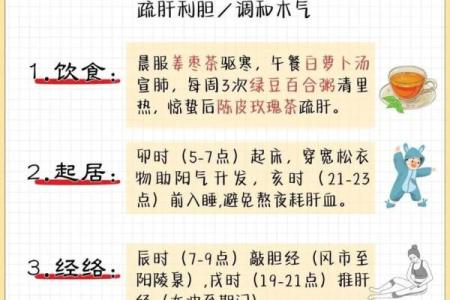

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气