感悟观音菩萨节日,体验传统文化中的宁静与安详

观音菩萨的节日起源

在中国传统文化中,观音菩萨被尊为慈悲与智慧的象征。每年的观音菩萨节日,不仅是对菩萨的敬仰,更是一场与内心宁静相契合的心灵洗礼。这个节日的起源,可以追溯到中国古代农耕文化与天文观测的结合。

观音菩萨节日的设立,最初与农耕社会的农事安排紧密相关。在农历的四月初八,正值春季的收尾和夏季的开始,农民们忙碌了一季,此时有了短暂的休息与祭祀的时间。人们相信观音菩萨能够保佑他们平安,祈求风调雨顺、五谷丰登。在天文方面,四月初八也恰逢春季的过渡,气候变化较为明显,祭拜观音菩萨意味着对自然力量的敬畏与依赖。

传统习俗与节日活动

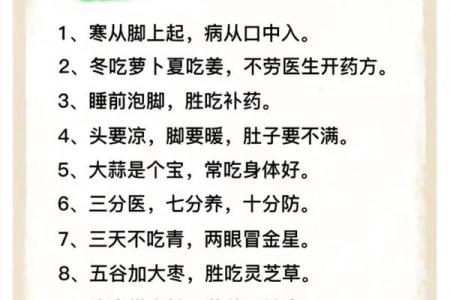

在观音菩萨节日期间,许多传统习俗依旧被延续,既体现了对观音菩萨的崇敬,也融合了节令与文化的传承。饮食方面,观音菩萨节日通常会吃素,这一传统来自佛教的教义,旨在通过素食净化心灵,表达对生命的尊重和对慈悲的追求。许多人会准备素馅包子、素菜和清汤,家家户户都会在祭祀之前,为菩萨供上新鲜的食物,代表对菩萨的感恩。

除了饮食,观音菩萨节日的传统活动也是非常重要的。寺庙中会举行大型的祈福仪式,许多人前往寺庙烧香拜佛,祈求菩萨保佑健康与平安。此外,还有很多地方会举行庙会活动,供奉菩萨的香火会如潮水般涌动,许多人参与其中,不仅仅是为了祈求心愿的实现,更是寻求一种内心的平静与安慰。

唐代的佛教文化与观音菩萨

唐代是佛教文化在中国传播的黄金时期。观音菩萨作为佛教文化的重要象征,深受唐代帝王与百姓的推崇。当时,许多帝王会在观音菩萨节日之际,举行盛大的祭祀活动,来展示对菩萨的敬仰与对佛法的尊崇。例如,唐代的玄宗皇帝每年都会在四月初八亲自前往寺庙参加祭祀活动,并特别注重观音菩萨的诞辰。与此同时,唐代的诗人如白居易等,也创作了大量赞美观音菩萨的诗篇,观音菩萨的慈悲形象深深烙印在那个时代的文化中。

宋代的民间习俗与观音菩萨

到了宋代,民间对观音菩萨的信仰与祭祀活动进一步丰富。特别是在江南地区,许多家庭会在观音菩萨节日当天,开展一系列祈福活动。宋代的文人如苏轼等,也将观音菩萨的形象融入到他们的作品中,赞扬菩萨的慈悲与智慧。宋代的观音菩萨祭祀活动,不仅局限于寺庙,很多地方的庙会也成为了节日的核心,集体的祭祀与民间的信仰交织在一起,形成了鲜明的地方特色。

观音菩萨文化的当代复兴

进入现代,观音菩萨节日的传承依然没有消失。随着社会的变迁,许多人已经不再严格按照传统方式进行祭祀,但观音菩萨节日的精神依然在民间得到了传承和发扬。许多城市的寺庙会在节日期间举办祈福活动,吸引大量信徒前来祭拜。同时,观音菩萨的慈悲精神也被许多人视为生活中的指引,帮助他们在现代生活的压力与挑战中,找到一份内心的平静与安详。

今天,许多志愿者与社会团体也将观音菩萨的慈悲精神与社会公益相结合,进行慈善活动,如为贫困地区捐赠物资,帮助困境中的人们,体现了观音菩萨文化的现代转化。通过这些方式,观音菩萨的慈悲与智慧仍然在现代社会中不断发光发热,带给人们宁静与希望。

起名大全

最近更新

- 今天适合认干女儿吗 2025年9月23日认干女儿当天黄历吉日吗

- 今天适合认干女儿吗 2025年9月21日认干女儿当天黄历吉日吗

- 今天适合训练牛只吗 2025年9月27日当天当天可不可以训练牛只

- 今天适合观音祭拜吗 2025年9月25日观音祭拜日子好吗

- 今天适合装灶台吗 2025年9月28日装灶台好不好

- 今天适合观赏鱼购买吗 2025年9月22日是不是观赏鱼购买的好日子

- 今天适合装修动土吗 2025年9月23日装修动土日子好吗

- 今天适合训练狗狗吗 2025年9月22日训练狗狗是不是好日子

- 今天适合认养子女吗 2025年9月25日认养子女合适吗

- 今天适合认干女儿吗 2025年9月30日认干女儿当天黄历吉日吗

- 今天适合装床铺吗 2025年9月26日装床铺当天可不可以

- 今天适合认干儿子吗 2025年9月22日认干儿子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气