冬至节气的养生智慧与传统习俗

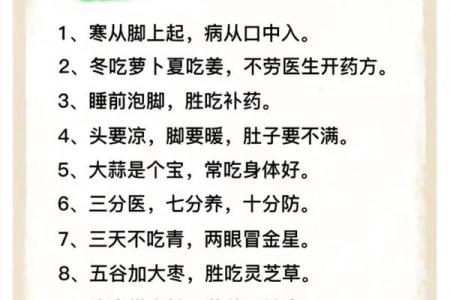

冬至是一年中白昼最短、黑夜最长的一天,象征着阳气开始回升,万物复苏。冬至节气的到来,标志着寒冷的冬季正式开启,而此时的养生重点则是“养阴蓄阳”,在气候变化中注重保暖、饮食和活动的调整,以顺应自然的节令变化。

冬至的起源:农耕与天文

冬至节气的起源深受中国古代农耕文化的影响。我国古代人们对天文的观察非常精细,认为冬至是阳气的转折点。冬至这一天,太阳直射南回归线,北半球的白昼最短,黑夜最长。这一变化在农耕社会中具有重要的意义,意味着寒冷天气的到来,农业生产进入冬季休养阶段。

古代的农民会根据这一节气进行一系列的调整。冬至的到来,通常是温度骤降的信号,农民开始储存过冬的食物和草料,为接下来的寒冷天气做好准备。同时,冬至节气也是对农作物的一个休养期,象征着自然界的循环和生命的韬光养晦。因此,冬至不仅是一个天文现象,更是人们通过观察自然界变化,调节生活节奏的体现。

传统习俗:饮食与活动

在传统习俗中,冬至被视为一个非常重要的节日,许多地区有着不同的饮食与活动习惯。最为人们熟知的,便是冬至吃饺子的习俗。北方人尤其重视这一习惯,认为冬至吃饺子可以驱寒保暖,避免冬季冻耳朵。饺子形状像耳朵,寓意着“冬至吃饺子,暖身又暖心”。而在南方,冬至则有吃汤圆、腊八粥的习俗。汤圆象征着团圆和幸福,而腊八粥则融合了多种谷物和豆类,寓意着丰收与健康。

除了饮食习惯,冬至还有着许多传统的民间活动。例如,在一些地方,冬至当天会举行祭祖活动,感谢先人的庇佑,同时也祈求来年的好运。还有许多地区流传着冬至“送寒送温”的习惯,尤其是在北方,家家户户会煮上一锅热乎乎的汤或粥,家人围坐一桌,感受温暖与团聚的气氛。

历史案例:两千年的冬至文化传承

在中国古代史上,冬至作为节气之一具有悠久的历史。在《礼记》一书中,有提到冬至时祭祀天地,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。到了汉代,冬至节的地位开始逐渐上升,甚至有“冬至大如年”之说,意思是冬至与春节一样重要,甚至具有与新年相等的祭祀意义。冬至的祭祀活动多与祖先崇拜和天地敬畏相结合,彰显了古人对自然力量的敬畏和顺应。

历史上,冬至不仅是一个节令节点,也是农事周期中的一个重要分界线。到了唐代,冬至成为了皇帝祭天、民众祭祖的日子,古代帝王会在冬至这一天亲自进行“冬至祭天”的大典,向天地表达对丰收的感恩与对未来的期望。这一传统沿袭至今,成为了中国传统节日文化的一部分。

冬至养生与节庆活动

进入现代,尽管科技发展迅速,但冬至的传统习俗和养生智慧依然在许多家庭中得以延续。尤其是在大城市,虽然人们的生活方式和饮食习惯发生了很大变化,但冬至的节气养生依然被许多家庭所推崇。现代人仍然会遵循冬至吃饺子、汤圆等传统饮食,寓意着温暖与团圆。

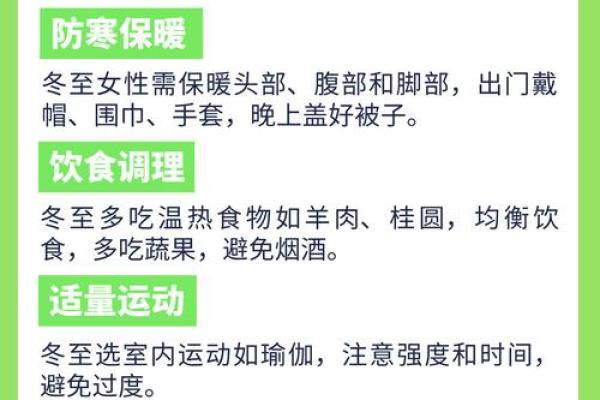

此外,随着人们健康观念的提高,冬至的养生智慧也被更加注重。现代人懂得根据季节调整作息和饮食,尤其是在冬季,通过温补食物如羊肉汤、红枣粥等来增强体质,抵御寒冷。而一些传统的户外活动如冬至的长跑、登高等,仍然在部分地区流行,成为冬季健身的一部分。

在当今社会,冬至不仅是传统文化的体现,也是现代人健康生活方式的组成部分。无论是通过传统的饮食习惯,还是通过对节令的科学理解,冬至依然是一个提醒人们关注身体、调养身心的时刻。

起名大全

最近更新

- 今天适合祭拜先祖吗 2025年9月21日这天祭拜先祖可不可以

- 今天适合筑防洪堤吗 2025年9月28日这天能筑防洪堤吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月24日是适合见祭拜灶王爷的吉日吗

- 今天适合祭拜仪式吗 2025年9月23日这天祭拜仪式有没有讲究

- 今天适合祭祀先人吗 2025年9月29日祭祀先人是不是适合的吉日

- 今天适合窗帘安装吗 2025年9月24日窗帘安装宜不宜

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月29日适合竖立房柱吗

- 今天适合移柩吗 2025年9月26日当天移柩是黄历吉日吗

- 今天适合移徙吗 2025年9月27日是适合移徙的吉日吗

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月22日适合竖立房柱吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月28日当天当天可不可以祭拜灶王爷

- 今天适合祭拜吗 2025年9月27日祭拜当天可不可以

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气