是什么节日?揭秘这一天与天文的神秘联系

每年的这个时刻,人们都会庆祝一个极具历史与天文意义的节日。这一天不仅是文化传承的象征,也和天文现象有着密切的联系。这个节日的庆祝活动充满着丰富的民俗活动,而其中的天文背景更是令人着迷。从古代的农耕时代到现代的天文研究,这一天的意义都在不断变化和发展。

节日的起源:农耕与天文的双重关联

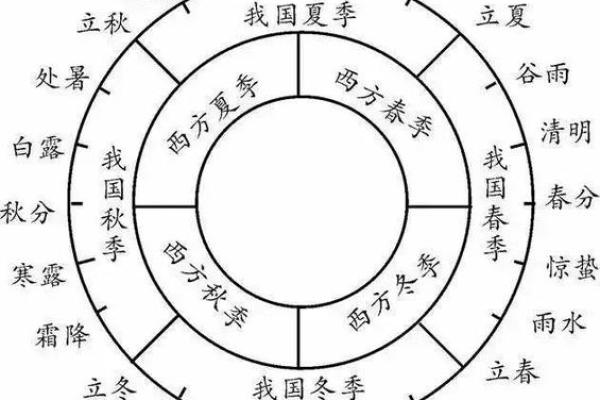

这个节日的起源可以追溯到古代农耕文化的需求。农业社会的早期,人们极其依赖天象来指导农业活动。农田的播种和收获常常与太阳、月亮、星星的运动密切相关。正因为如此,古人将这一天与天文现象联系在一起,以期借助宇宙的力量来迎接丰收。

在古代的中国,节日的设立不仅是为了庆祝丰收,也是为了敬天祈福。特别是在此时节,天文现象常常表现出特殊的规律,例如太阳的升起与落下、星辰的运行等。无论是在《史记》还是在《周礼》中,都能找到对天文与农业结合的记载,这种联系在节日的形成过程中起到了至关重要的作用。

传统习俗:饮食与活动的天文映射

节日的庆祝活动中,饮食和各种民间活动充满了天文的象征意义。人们根据太阳、月亮的周期安排活动。例如,许多地区会在这一天举行祭天仪式,祭品包括五谷、牲畜等,这些食物的选择不仅是对农业丰收的祈求,也映射出天文和自然界的生生不息。

此外,这一天的饮食习俗也有特殊的寓意。在一些地方,节日的食物以圆形为主,象征着天圆地方的理念。圆形的食物在传统中常常代表着天体的运动和宇宙的和谐。例如,饺子、月饼等圆形食品便成为了节日餐桌上的常见食物,它们的形状和颜色都传递着人与自然、人与宇宙之间的深刻联系。

在一些地方,节日的活动不仅限于食物,还有许多天文相关的民间游戏和仪式。例如,天文观察活动也成为了节日的一部分,大家聚集在广阔的空地上,借助天文望远镜观察天上的星星,甚至进行天文讲座,讲解星座和行星的运动。

古代祭天的天文仪式

在中国古代,祭天仪式一直是与节日密切相关的重要活动。尤其是在春秋时期,天文现象的规律性被高度重视。例如,在春分时节,古人通过天文学计算确定了祭天的最佳时机。祭天不仅是农耕文化中的重要仪式,也是与天体运行规律的结合。在这种天文背景下,祭天活动充满了对天的敬畏与对自然规律的尊重。

唐代的天文节庆

唐代是中国历史上一个天文研究非常发达的时期。在这个时期,天文观测不仅影响了节日的设置,还渗透到了节日的各个方面。唐代的“元旦”节日便与天文现象紧密相关,尤其是天文学家通过对太阳、月亮和星星的观察,确定了节日的日期和庆祝方式。唐朝的天文学家如高适等人,曾通过对天象的预测来安排节庆活动,这些活动不仅仅是为了庆祝节日,更是对天文知识的展示与传播。

天文观测与节日庆典相结合

如今,虽然科学技术已经高度发展,但这一节日的天文背景依旧在现代社会得到了继承。在一些地区,现代人不仅通过传统的方式庆祝节日,还将天文观测与节日庆典相结合。例如,在现代的天文台,人们常常会在节日之际举行特别的天文观测活动,带领民众一同了解太阳、月亮和行星的运行规律。这种活动不仅弘扬了传统文化,也让现代人更加深入地理解天文科学的魅力。

从古至今,天文与节日的结合体现了人类对宇宙规律的探索与敬畏。通过庆祝这些节日,人们不仅延续了文化传统,也加深了对自然和宇宙的理解。

起名大全

最近更新

- 农历24节气大揭秘:每个节气背后的神奇故事,你了解多少?

- 2025年农历四月初三是否为结婚好日子? 今日办婚礼适合吗?

- 一炮而红?揭秘开业吉日,让你的店铺一夜成名

- 邹姓俊朗不凡的男孩名字,有哪些甜美俏皮的?

- 今天适合理发吗 2025年9月25日理发是不是最佳吉日

- 今天适合破土吗 2025年9月30日是不是适合破土的好日子

- 2025年05月11日是否为领证好日子? 适合登记结婚吗?

- 今天适合生孩子分娩吗 2025年9月22日生孩子分娩是适合的吉日吗

- 今天适合牌匾竖立吗 2025年9月27日这天牌匾竖立宜不宜

- 今天适合砍树吗 2025年9月28日适合砍树吗

- 2025年04月30日结婚符不符合黄道吉日 办喜事行吗?

- 今天适合焚香祈福吗 2025年9月21日这天能焚香祈福吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气