农耕与节日歌曲:歌声中的四季变迁

在中国,农耕文化和节日庆典一直以来都息息相关,它们在各个历史时期的歌声中,传递着世代相传的农事经验和人们的情感寄托。农耕与节日歌曲作为一种文化表现形式,不仅描绘了自然的四季变化,还反映了人与自然的和谐关系。在这其中,歌曲成为了人们传递节令变换、庆祝丰收、表达对自然和祖先敬仰的重要载体。

一、农耕与天文:歌声中的岁时变迁

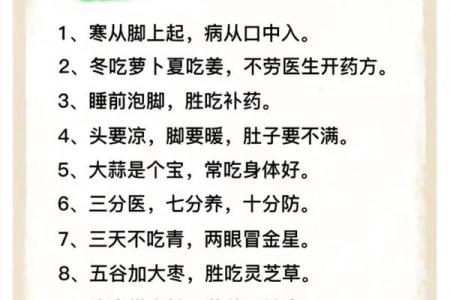

农耕文明的核心之一是天文与季节的紧密联系。从古代的《周易》到《农书》,都强调了节气对农业生产的影响。中国的二十四节气不仅标志着农田劳作的不同阶段,也深刻影响了民间的节日安排和祭祀活动。例如,春节通常在农历的冬季结束时举行,是一年中最为重要的节日之一,它标志着春天的来临。春节前后的歌谣,如《恭喜发财》、春节拜年歌等,充满了对新一年的祝福与希望。

这些歌曲的背后,反映了中国古代对天象的观察和对四季更替的认识。古代农人通过观察星象变化来决定农耕时节,歌曲成为了这一文化的载体,帮助农民在忙碌的农事中记住各个节气的时令变化。这些天文与节气知识通过口耳相传的歌谣,跨越了千年,至今依然在民间流传。

二、传统习俗与节日歌谣:饮食与活动的体现

传统节日与农耕活动息息相关,节日歌谣常常蕴含着丰富的饮食习俗与活动内容。以中秋节为例,中秋节的庆祝活动多与团圆和丰收相关,歌曲《八月十五云遮月》便唱出了人们对团聚和丰收的期待。中秋时节,家家户户都会制作月饼,这种食品的制作和赠送,承载着丰富的文化意义,不仅仅是食物,更多的是寄托了人们对亲人、对故土的深厚感情。

不仅如此,许多传统节日的歌谣也与相应的民间活动相结合。例如,端午节的歌谣通常伴随赛龙舟、挂艾草、吃粽子的活动,歌曲与这些节日活动共同构成了一个完备的庆祝体系。在《端午情》这首歌曲中,歌声中充满了人们在龙舟竞渡中所展现的力量与拼搏精神,体现了人与自然、人与社会的互动关系。

三、民俗歌曲的创新与发展

进入现代,农耕与节日歌曲的传承并没有因时代变迁而消失,反而在新的文化背景下焕发了新的活力。随着科技的发展和社会的进步,传统的农耕歌谣被赋予了现代的元素,成为了新一代民众庆祝节日和弘扬传统文化的重要方式。

例如,在一些大型节日庆典活动中,传统的农耕歌谣与现代音乐元素相结合,形成了新的音乐风格。每年春节,许多音乐剧和跨界表演会将传统节日歌曲与现代流行元素融合,使其既保留了传统文化的内涵,又能够吸引年轻一代的参与和喜爱。这种创新不仅是对传统文化的继承,也是文化自信的体现。

如今,在一些乡村,农耕歌曲依然是社区文化的一部分。在每年秋收季节,村民们会围坐在一起,伴随着歌声庆祝丰收。这些歌谣不仅仅是对过去的怀念,更是对生活的热爱与对未来的期许。通过这些歌曲,年轻一代也逐渐了解并认同传统文化的价值,走上了文化自觉的道路。

在今天,农耕与节日歌曲作为一种活跃的文化形式,继续在现代社会中扮演着重要角色。它们不仅仅是一种历史的回声,更是一种文化的延续与创新,见证了人类与自然相互依存、共生的智慧。

起名大全

最近更新

- 今天适合祭拜先祖吗 2025年9月21日这天祭拜先祖可不可以

- 今天适合筑防洪堤吗 2025年9月28日这天能筑防洪堤吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月24日是适合见祭拜灶王爷的吉日吗

- 今天适合祭拜仪式吗 2025年9月23日这天祭拜仪式有没有讲究

- 今天适合祭祀先人吗 2025年9月29日祭祀先人是不是适合的吉日

- 今天适合窗帘安装吗 2025年9月24日窗帘安装宜不宜

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月29日适合竖立房柱吗

- 今天适合移柩吗 2025年9月26日当天移柩是黄历吉日吗

- 今天适合移徙吗 2025年9月27日是适合移徙的吉日吗

- 今天适合竖立房柱吗 2025年9月22日适合竖立房柱吗

- 今天适合祭拜灶王爷吗 2025年9月28日当天当天可不可以祭拜灶王爷

- 今天适合祭拜吗 2025年9月27日祭拜当天可不可以

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气