养生节气祝福语,关注身体与心灵的平衡

随着季节的更替,身体和心灵的平衡变得尤为重要。我们可以通过了解传统节气的起源、习俗以及现代的传承方式,来更好地照顾自己的身体和心灵。

节气的起源与历史背景

节气源自中国农耕文明,古人根据天文现象和气候变化,设立了24个节气,来指导农业生产。节气的变化,不仅影响了农业的播种与收获,也深刻影响了人们的生活习惯和饮食结构。不同的节气有不同的气候特点,古人通过这些变化了解如何调整身体与心灵的状态,以适应外部环境的变化。

例如,《黄帝内经》提到,春天万物复苏,气候宜人,适宜养阳;夏天炎热,适宜养阴;秋天干燥,要注重润燥;冬天寒冷,需养藏。节气的推移和节令的变化,构成了一个身体与大自然的和谐互动,这种智慧自古传承下来,形成了节气养生的文化。

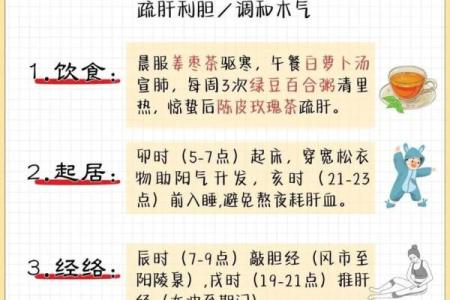

传统节气习俗与养生

节气不仅仅是农事的指引,还涵盖了丰富的饮食和活动习俗,这些习俗帮助古人保持身体健康,并促进心理的和谐。例如,在立春时,人们常吃春饼和菜花,以寓意春回大地,祈求身体健康;而在秋分时,人们会多食用具有滋润作用的食品,如梨、蜂蜜等,以应对秋季的干燥天气。

这些习俗的背后是深刻的养生智慧,通过合理的饮食调整和适当的运动,帮助人们平衡身体的内外环境。节气的变化提醒我们,身体与心灵要随季节的变化而调整,过度的劳累或情绪波动都会影响身心健康。

古代养生与节气的结合

在中国历史上,许多文人墨客都注重节气养生。比如东汉时期的名医张仲景,他在《伤寒杂病论》中提到,冬季寒冷,应该多吃温热食物,以抵御严寒;而夏季则要以清淡食物为主,保持体内的阴阳平衡。张仲景的这些养生原则,与节气的变化息息相关,体现了根据天时调养身体的思想。

道家的养生理念与节气

道家文化中,注重天地人和的理念也与节气的变化密切相关。道家提倡“顺天应时”,讲求“养生之道”必须与自然节气相符。例如,秋冬季节应注重“藏”,即避免外出受寒,保持充足的睡眠和内心的宁静;春夏季节则强调“发”,鼓励外出运动,舒展身体,增强体力。道家认为,天地之间的气息与人体的气息是相通的,只有顺应自然的节令,才能保持身体和心灵的和谐。

节气与现代养生

在现代,随着社会节奏的加快,人们的生活方式发生了很大的变化,但节气养生的理念依然被许多人继承和发扬。比如在冬至时节,许多人会吃饺子,寓意驱寒保暖;而在春秋时节,保持运动和饮食的调节,依然是许多人日常生活的一部分。随着健康意识的提高,越来越多的人开始关注节气对身心的影响,养生不仅仅局限于饮食,更加注重心灵的平衡。

例如,现代人可以在春季进行冥想和瑜伽,帮助自己在生机勃勃的季节中放松心情,调节身体状态。秋冬季节则可以通过增加睡眠时间和调整作息来适应寒冷的气候,从而保持健康的体态和稳定的情绪。

通过传承和现代化的结合,节气养生成为了当代生活中不可或缺的一部分。无论是饮食、运动还是心理调节,都与节气的变化紧密相连。保持身体与心灵的平衡,不仅是对传统智慧的尊重,更是我们现代生活的一部分。

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

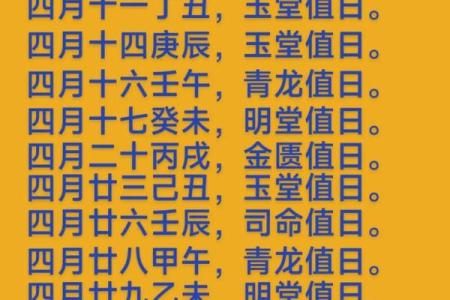

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气