五月二十号的天文意义:探索星空中的奇妙与奥秘

天文与农耕的联系

五月二十号作为一个特殊的日子,背后蕴含着深厚的天文和农耕历史。自古以来,天文现象与农耕活动有着密切的联系。在古代,人们通过观察星空的变化来确定农耕的时节。五月二十号,恰逢春季与夏季交替之际,这一天的天文意义便体现在农业生产的周期中。

在中国传统的农历中,五月二十号前后是小满节气。小满意味着田间的作物开始逐渐茁壮,麦田已显露出成熟的迹象。这一时节,农民根据天象的变化,开始为即将到来的夏季农忙做准备。天文现象,如太阳的运行轨迹、星座的升起与落下,都为农民提供了准确的时间依据。例如,古代人通过观察北斗七星的位置来确定播种与收获的时机。

古代天文与传统习俗的结合

在中国古代,天文不仅仅是对星空的观察,它还直接影响着人们的生活方式和传统习俗。尤其是节令的到来,常常伴随着各种习俗活动。例如,五月二十号左右的传统节庆,与天文和农业息息相关。根据《礼记·月令》中的记载,古人会在这一时节进行祭祀活动,感谢天神赐予的丰收,同时祈求下一个季节的顺利。

这些传统习俗不仅限于祭祀,还包括与饮食和活动相关的内容。在五月份,农民会品尝新麦,象征着对丰收的期待。此时的饮食也往往具有季节性特点,农家会开始食用更多的时令蔬菜和初熟的水果,以增强体力,迎接即将到来的农忙。民间也会举行放风筝等活动,以祈求风调雨顺,确保作物生长旺盛。

历史案例之一:东汉时期的天文实践

回溯至东汉时期,天文学与农业的结合尤为显著。根据史书记载,东汉时期的天文学家张衡发明了地动仪,这不仅是对自然现象的探索,也影响了农耕社会的稳定与发展。在天文学的指引下,农民可以准确判断播种和收获的最佳时机。五月二十号附近的天象变化,为农民提供了重要的时间参考,确保他们能在适当的时节进行农事活动,避免因气候异常导致的歉收。

历史案例之二:宋代的农业历法

宋代时期,天文学的发展进入了一个新的高峰。宋代的《授时历》就深刻地反映了天文与农耕的紧密关系。该历法精确地记录了天象的变化,并且根据不同的季节和节气,制定了与农业生产密切相关的时间表。宋代的农民依据这一历法,能够根据天文现象来指导农业生产。尤其是在五月二十号前后,历法中特别标注了小满节气的天象,提醒农民进行水利管理和病虫害防治工作,从而确保丰收。

天文与民间文化的结合

时至今日,虽然现代科技为我们提供了更多先进的天文观测手段,但天文与农业之间的关系依然深深植根于民间文化中。许多农村地区至今依然保留着与天象相关的节庆活动和风俗。例如,在一些地区,农民依然会通过观察星座的变化来安排种植时间。现代农民还常常利用天文软件来跟踪星座、太阳和月亮的运行轨迹,确保农事活动与自然节律相协调。

在这一过程中,天文学不仅仅是学术研究的对象,它也融入了人们的日常生活和文化传承中。五月二十号这一天,依旧被许多人视为一个特殊的日子,象征着自然与人类活动的和谐共生。通过对这一天天文现象的观察,人们依然能够感受到古老文化与现代科技相结合的力量,继续延续着千百年来的农业智慧与文化习俗。

-

-

-

-

-

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 今日是求医吉日吗 2025年9月22日求医好不好

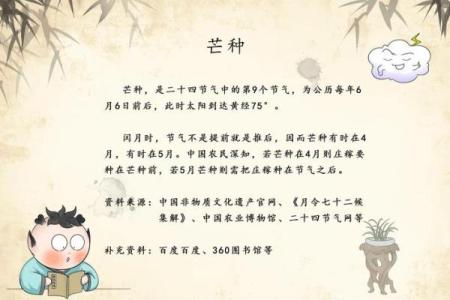

- 芒种前后,适宜的传统习俗与农耕智慧

- 2025年9月26日几点购买车辆吉利 购买车辆几点是吉时

- 今日是水井挖掘吉日吗 2025年9月25日水井挖掘好吗

- 2025年9月26日几点谢土祭祀最合适 谢土祭祀几点是吉时

- 今日是棺木制作吉日吗 2025年9月25日棺木制作是不是好日子

- 2025年04月27日这日子开业旺不旺? 开门做生意吉日指南

- 今日是求生育吉日吗 2025年9月27日求生育吉利吗

- 2025年9月26日几点适合分娩 分娩几点是吉时

- 2025年农历四月廿一能否作为装修黄道吉日? 装修开工吉日指南

- 今日是池塘放水施工吉日吗 2025年9月25日池塘放水施工好吗

- 2025年9月26日几点建造仓库最合适 建造仓库几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气