冬至节气养生饮食:温补与寒冷的平衡

冬至节气是中国传统二十四节气中的重要一环,标志着北半球白昼最短、黑夜最长的时刻。此时,气温逐渐降低,寒冷逐步加剧,人们的身体健康尤为关键。冬至不仅是自然界的转折点,也是养生的重要时机。自古以来,冬至节气的养生饮食就讲究温补与寒冷的平衡,旨在帮助人们适应季节变化,保持身体的和谐与健康。

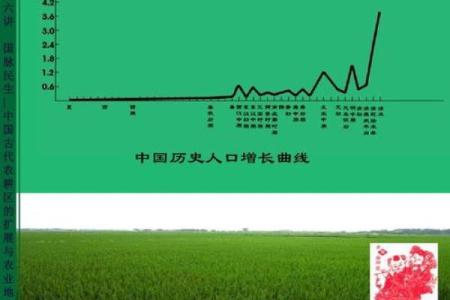

冬至的农耕与天文起源

冬至的起源与古代农耕文明紧密相连。根据古代天文观测,冬至是太阳直射地球南回归线的时刻,是一年中白昼最短、黑夜最长的一天。在农业社会,冬至意味着进入寒冷的冬季,人们需要做好准备,保证食物储备和保暖措施,以渡过严冬。这个节气也提醒着人们开始调整生活节奏,适应自然环境的变化。

此外,冬至在中国传统文化中具有深远的意义,被视为“阴极之至,阳气始生”。此时阳气开始回升,意味着一年的自然循环进入了新的阶段。古人认为,这个时候是养生的最佳时机,特别是在饮食上要注重温补,增强体质,避免寒冷对身体造成损害。

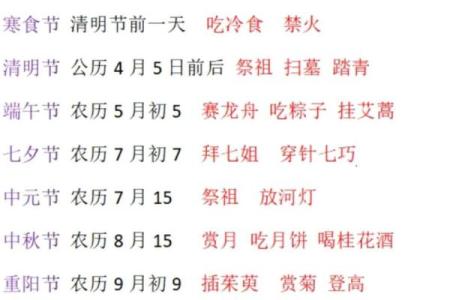

传统习俗中的饮食与活动

在冬至节气,传统的饮食习惯尤为讲究。北方有吃饺子的习惯,寓意着驱寒避邪,保持身体温暖。饺子馅料丰富,既能增加营养,又能利用姜、蒜等温热食材,增强体内阳气。此外,冬至时节常常食用羊肉、牛肉等温补食材,这些食物能帮助人们抵御寒冷,增强体内的热量。

南方则有吃汤圆的习惯,象征着团圆和幸福。汤圆以糯米为主要原料,通常包有各种甜馅,温暖而美味,不仅能给身体提供能量,也能在寒冷的天气中带来一丝温暖。

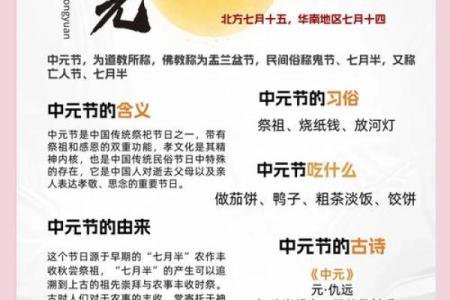

在活动方面,冬至时节也是祭祖的日子。许多家庭会举行祭祖仪式,祈求祖先保佑家人安康。冬至的祭祀活动常常与家庭团聚相伴随,体现了对传统文化的尊重与延续。

历史中的养生智慧

冬至节气的养生不仅仅体现在饮食上,古代医典中也有许多关于此时节气调养的记载。例如,《黄帝内经》明确指出,冬季养生应当“藏之”,即要注意保暖,避免外邪侵袭。此时,人体的阳气最弱,需要通过温补的食物和生活方式来增强体力和抵抗力。

另一个历史案例来自宋代的《食医心鉴》。其中提到,在冬至时节,食物的选择应以温补为主,如羊肉、桂圆、枸杞等,这些食物能够促进血液循环,保持体温。同时,书中还提到,要避免寒凉食物的摄入,如生冷瓜果,以免伤害阳气,导致体内寒气积聚。

现代的传承与养生实践

进入现代社会,冬至养生的传统仍然在许多家庭中得以延续。在一些地方,人们会选择在冬至当天享用温补食物,如羊肉汤、红枣桂圆粥等,这些食物不仅能够滋养身体,还能帮助提升免疫力,抵御冬季的寒冷。现代的养生观念也强调通过食物的调理和作息的调整来应对季节变化。

许多现代养生专家也提到,冬至时节的饮食不应过于油腻,应以清淡温和为主,保持适度的热量摄入,避免过量导致体重增加。与古代相比,现代养生更加注重科学搭配,但在温补和寒冷平衡的原则上依然与传统保持一致。

冬至不仅仅是一个节气的变化,更是对人们身体和心灵的提醒。通过合理的饮食和调养,冬至节气可以成为人们养生的重要节点。

起名大全

最近更新

- 2025年10月1日几点烧香拜佛最合适 烧香拜佛几点是吉时

- 2025年10月1日几点安装机器最好 安装机器吉时查询

- 2025年10月1日几点搬家最好 搬家几点是吉时

- 2025年10月1日几点诉讼最合适 诉讼几点几分是吉时

- 2025年10月1日几点成服仪式最好 成服仪式吉时查询

- 2025年10月1日几点移柩吉利 移柩吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点屋面施工最好 屋面施工吉时查询

- 2025年10月1日扩建阳台在几点最合适 扩建阳台的吉时查询

- 2025年10月1日几点相亲吉利 相亲吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点移徙最好 移徙吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点求生育吉利 求生育几点是吉时

- 2025年10月1日几点适合任职 任职几点几分是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气