传统文化中的节令养生秘诀

在中国传统文化中,节令养生有着深厚的历史渊源。根据天文、农耕等自然规律,古人通过观察四季的变化,制定了相应的生活习惯,以此调节身体的阴阳平衡,保持健康。节令养生不仅体现了人类与自然和谐相处的智慧,还通过食物、活动等方面的调节来应对季节变化对人体的影响。通过典籍的记载,我们可以看到古人如何在不同季节运用节令养生的智慧来维持身心健康。

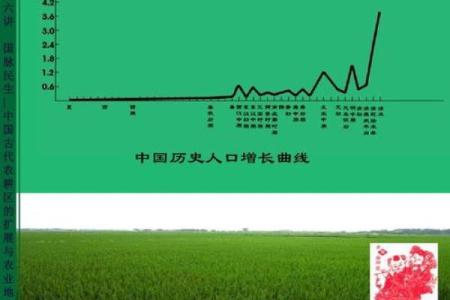

案例一:农耕文化中的“春生、夏长、秋收、冬藏”

中国传统的农耕文化为节令养生提供了根基。春夏秋冬四季的变化,不仅影响着植物的生长,也与人类的健康密切相关。春季是“生”的季节,万物复苏,阳气上升。此时人体应适当增加户外活动,增强阳气,尤其是在春天阳气升发的时刻,适合多吃新鲜蔬菜、水果,增强肝脏功能,促进身体排毒。夏季则是“长”的季节,阳气最旺,人体阳气充盈,可以进行一些强度适中的运动来增强体质。秋季是“收”的季节,正是调养肺部和皮肤的好时机,应注意饮食的润肺作用,如吃白萝卜、梨等水果。而冬季是“藏”的季节,寒气逼近,人体需要储存能量,保持温暖,多食用温补食品,如羊肉、红枣等,来增强体内的阳气,以抵御寒冷。

这一套通过自然变化调节生活节奏的养生理念,早在《黄帝内经》中便有所阐述。古人以“天人合一”的思想为指引,强调顺应天时,保持身体的自然节律,从而达到身心的平衡与和谐。

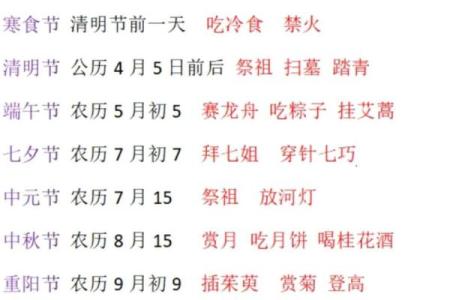

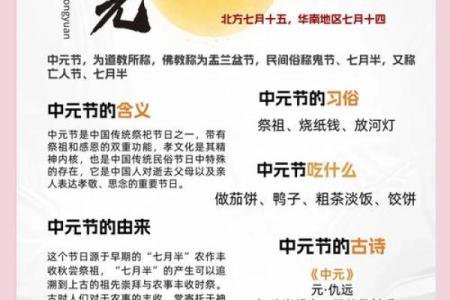

案例二:天文与节令的结合——二十四节气

二十四节气是中国古代天文和农耕文化结合的产物,它不仅反映了自然的气候变化,也为节令养生提供了指导。每个节气对应特定的气候特点,并提醒人们在不同时间段采取适宜的养生方法。例如,立春时节阳气开始回升,正是调节肝脏的最佳时机,应避免过度劳累,适量增加运动。秋分时节,昼夜平分,气候逐渐干燥,应多食润肺食物,避免燥气伤害。

《农书》和《大元大一统志》对节令养生的介绍,强调了每个节气对应的健康习惯,如春分前后要适当增添衣物,防止寒气入侵,而冬至则应注意增加食物的热量,以保暖御寒。此外,现代医学也证明,节气变化对人体的免疫力、体温调节、情绪等方面有重要影响,节令养生不仅仅是饮食方面的调整,还是全面的生活方式的适应。

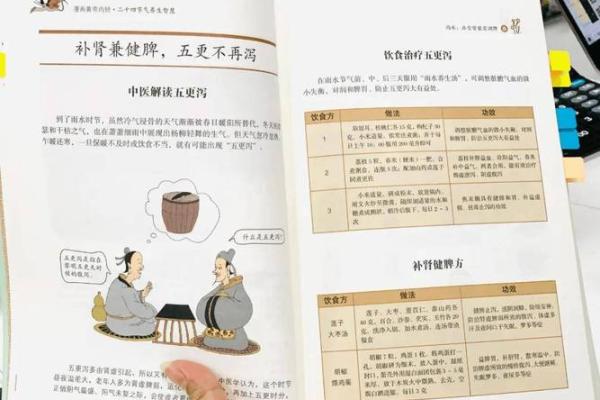

中医节令养生

如今,传统的节令养生不仅在民间传承,现代医学也越来越重视这一方面的研究。中医通过“时令药膳”和“节令调养”理念,帮助人们根据四季的变化调理身体。例如,在春季,现代中医建议大家以疏肝解郁为主,常食用如菊花、枸杞等有助于清肝明目的食物。夏季则可多吃一些清凉食材,如西瓜、绿豆汤等,帮助排出体内的湿气和热气。

现代社会节奏较快,生活压力大,许多人忽视了季节对身体的影响,而通过传统的节令养生理念,能够提醒人们更加注重身体的调养。许多养生机构和中医院也推出了相应的节令养生课程和活动,指导人们如何根据节气变化进行饮食、运动等方面的调整。

节令养生的智慧源远流长,它不仅仅是一种生活方式的传承,更是一种自然与人类和谐相处的哲学。通过历史的借鉴与现代的运用,节令养生在今天依然发挥着积极的作用,帮助人们在快节奏的生活中保持身体和心灵的平衡。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气