七月十五的节日习俗:从古代到现代的变迁与应用

七月十五日,这一天在我国传统节日中占有重要地位,承载了深厚的文化底蕴与历史渊源。不同于其他节日,它结合了农耕文化和天文观念,展现了从古代到现代的变迁与传承。

节日起源与农耕文化

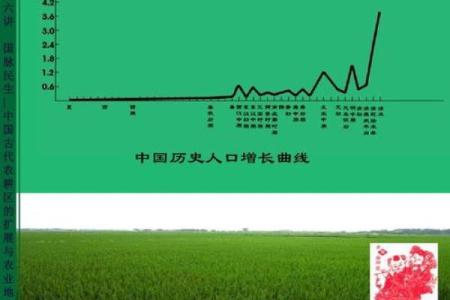

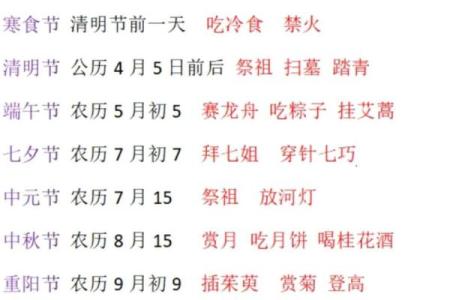

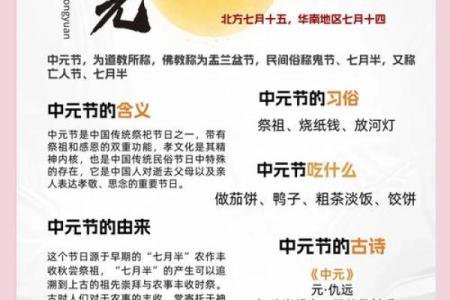

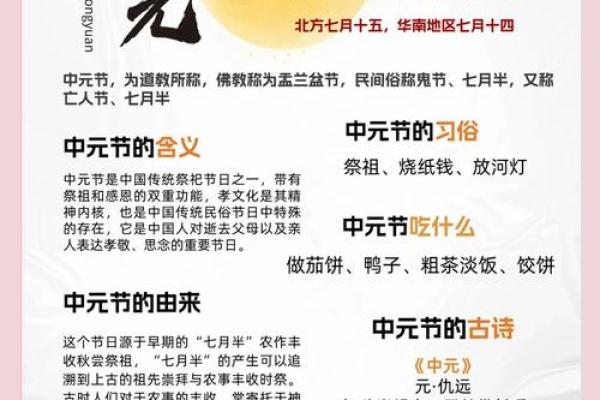

七月十五的节日习俗,源于古代农耕社会对季节变迁和自然规律的崇敬。根据天文现象,七月十五是农历的“中元节”,此时太阳经过黄道的中段,天气炎热,正是夏季作物的收获季节。而在古代,农民为了祈求丰收,常常在这一天举行祭祀活动,向天神、祖先和自然神明表达感谢与祈愿。

在古代农业社会,农田是生计的根本,而收成的好坏直接影响人们的生活质量。因此,七月十五成为了一个祭祀活动的重要时刻,尤其是对天、地、祖先的祭祀尤为重要。通过这些仪式,农民不仅希望能得到神灵的庇佑,还能祈求五谷丰登,消灾祈安。

传统习俗与饮食活动

进入唐宋时期,七月十五的习俗逐渐与佛教文化融合,成为“中元节”,这个节日也常被称为“鬼节”。在这个节日中,人们不仅祭祀祖先,还要向无主孤魂提供祭品,特别是放水灯以引导亡灵回归。传统的活动通常包括家家户户准备丰盛的祭品,尤其是各类糕点、甜品以及水果,这些食物不仅象征着对先人的敬意,也是祈福的方式。

在饮食上,七月十五也有着丰富的传统。例如,常见的“中元饼”与“水盆子”等小吃,都是在这一天制作并分享给亲朋好友的传统美食。这些食品往往以五谷、果仁、甜糯为主要材料,寓意着五福临门、家人平安。随着节日的发展,祭祀活动逐渐由传统的宗教祭祀演变为家庭聚会和社会联谊的重要时刻。

历史案例:唐代“中元节”祭祀活动

唐代的“中元节”具有鲜明的特点。那时,节日祭祀活动不仅仅局限于家庭内部,很多地方还举行了盛大的祭典。唐代诗人白居易在《大元大一统志》中提到,七月十五是地方性大祭日,尤其是一些大的寺庙会举行普渡仪式,聚集了众多信士。祭祀祖先、祈求丰收以及为亡灵放水灯等活动,体现了古人对天文与自然的敬畏。

七月十五的“中元节”在唐代逐渐融入了佛教的普渡观念,许多信徒通过施舍、放生和焚香等行为,来化解冤屈、消灾祈福。唐代的这些习俗,也为后世的节日庆典奠定了基础。

家庭聚会与社会活动

进入现代,七月十五的节日习俗虽然与过去相比发生了很大的变化,但仍然保留着一些传统的核心元素。随着社会的进步与文化的多元化,七月十五的节日逐渐从宗教性质转变为更加世俗化的家庭团聚和社会活动。

现代的七月十五,许多家庭会在这一天举行聚会,亲朋好友团聚一堂,共同享受丰盛的晚餐,讲述家族故事或悼念已故亲人。在一些地区,仍然保留着放水灯、送食物等活动,以示对先人的怀念。现代社会中,许多人已不再严格按照古代的方式进行祭祀,但节日背后的家族和睦、人与人之间的关爱与团结,依旧成为了这个节日的核心。

七月十五的节日习俗,从古至今经历了诸多变迁与演变。无论是作为农耕文化的一部分,还是随着社会文化的发展成为现代人联结情感的重要时刻,它都在不同历史阶段展现了其独特的文化价值。在今天,尽管科技日新月异,但这一传统节日依旧活跃在人们的生活中,成为了文化传承的一部分。

起名大全

最近更新

- 2025年10月1日几点修补墙壁最合适 修补墙壁吉时查询

- 2025年10月1日几时搬新房子最好 搬新房子几点几分是吉时

- 2025年10月1日几时认干女儿最好 认干女儿几点是吉时

- 2025年10月1日几点安床仪式最合适 安床仪式几点是吉时

- 2025年10月1日几时安葬仪式最好 安葬仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时上大学宴最好 上大学宴吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点出货最好 出货吉时查询

- 2025年10月1日几点学习技艺最合适 学习技艺几点是吉时

- 2025年10月1日几点外出游玩最好 外出游玩吉时查询

- 2025年10月1日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月1日几点出殡仪式吉利 出殡仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时定亲约最好 定亲约几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气