探秘四月四日的民间节令与习俗

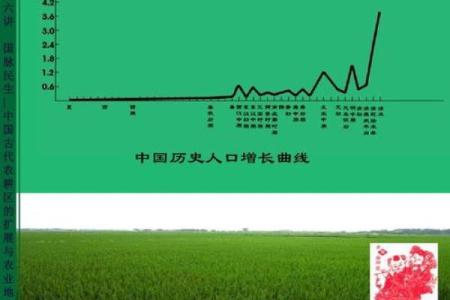

四月四日,这一天在中国传统节令中有着悠久的历史和深刻的文化内涵。从农耕文明到天文历法的变化,再到现代社会的传承,这一天的民间习俗始终承载着人们对自然、生命和传统文化的敬畏与传承。

节令的起源与天文影响

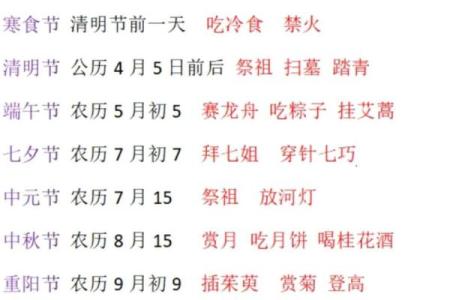

四月四日的节令起源深受农耕文化的影响。在古代,中国的农民往往根据天文现象来确定农事的节奏。四月四日大致对应的是“清明”节气的前后,它标志着春耕的重要时节。这一天,阳光直射赤道,昼夜平分,气温逐渐回暖,农作物的生长进入了旺盛阶段。因此,古人认为四月四日是一个生机勃勃的时刻,适合祭祀先人、扫墓和开始春耕。

在古代天文历法中,四月四日也与“二十四节气”中的清明紧密相关。清明节是祭祖和踏青的时刻,民众通过这些习俗表达对逝去亲人的纪念以及对新一年的丰收的祈愿。这个节令不仅是农事的指引,也与人们对天命与自然周期的理解密不可分。

传统习俗:祭祀与踏青

清明时节,四月四日的传统习俗中最为重要的便是扫墓和祭祀。古人认为此时是春光明媚,万物复苏的时节,祭祖的行为能引导先人归位、庇佑后代。扫墓不仅仅是为先人扫除墓地的尘土,更是为了清明节令祈求新一年的健康与幸福。

同时,踏青活动也是四月四日的习俗之一。踏青即是走出家门,进入大自然,感受春天的气息。这一活动有着悠久的历史,古人认为春天是大自然复苏的时候,去山野中活动既能陶冶性情,又能避免长时间在屋内的闷气影响健康。通过走出户外,体会春天的勃勃生机,人们不仅在精神上得到了愉悦,也为后续的农耕生活积蓄力量。

在食物上,四月四日的传统饮食习惯也紧密与祭祀和春天的特性相关。许多地方有食用清明饼或青团的习惯,这些食品以草本植物为原料,象征着大自然的复苏和对丰收的期盼。

历史案例:古代祭祖与农事

在历史上,四月四日作为一个重要的节令时刻,经常与农事活动相结合。最为著名的便是唐代大诗人杜甫在《春望》中的描写:“国破山河在,城春草木深。”这句诗表达了春天的草木和自然生机,与四月四日的节令和祭祖活动相呼应。在唐代,清明时节的扫墓与祭祖活动,通常与农事耕作的准备工作紧密相连。许多家庭会在此时整理农具、检查田地的情况,为即将到来的春耕做好准备。

另一个历史案例来自宋代,当时的文人注重节令的变化,尤其是在四月四日这个时节。宋代的“清明节”不单单是扫墓日,更多的是通过集体活动来促进社区的凝聚力。例如,宋代书画家宋徽宗曾在清明时节举办过盛大的踏青和文化活动,邀请文人骚客一起吟诗作画,展现出四月四日节令中浓厚的文化气息与传统价值。

家庭团聚与文化继承

进入现代,四月四日的传统习俗逐渐演变成家庭团聚的时刻,许多人会在这一天回家祭祖,感恩先人,并进行家庭聚餐。此外,许多地区的清明节活动也加入了现代元素,如社区集体扫墓、文化表演和亲子活动等,旨在传承和弘扬这一节令的文化精神。

尤其是在当代,清明节不仅仅是对逝者的纪念,更成为了加强家庭亲情和社会联系的纽带。现代社会的快节奏生活让人们更加重视家庭聚会的机会,四月四日的节令便成了一个连接传统与现代、家庭与社会的桥梁。在许多城市,四月四日的公共活动也增添了新的活力,如踏青节和文化交流活动,既保留了古老的祭祀传统,又展现了新时代的文化活力。

起名大全

最近更新

- 2025年10月1日几点修补墙壁最合适 修补墙壁吉时查询

- 2025年10月1日几时搬新房子最好 搬新房子几点几分是吉时

- 2025年10月1日几时认干女儿最好 认干女儿几点是吉时

- 2025年10月1日几点安床仪式最合适 安床仪式几点是吉时

- 2025年10月1日几时安葬仪式最好 安葬仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时上大学宴最好 上大学宴吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点出货最好 出货吉时查询

- 2025年10月1日几点学习技艺最合适 学习技艺几点是吉时

- 2025年10月1日几点外出游玩最好 外出游玩吉时查询

- 2025年10月1日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月1日几点出殡仪式吉利 出殡仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时定亲约最好 定亲约几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气