春节天文揭秘:与星辰共度的新年时刻

春节是中国最重要的传统节日之一,随着每年的到来,家庭团圆、热闹的庆祝活动吸引了无数人的关注。然而,春节的背后不仅仅是简单的节庆,它还蕴藏着深厚的天文和农耕文化意义,特别是与星辰的关系,成为了我们与宇宙互动的一个独特时刻。

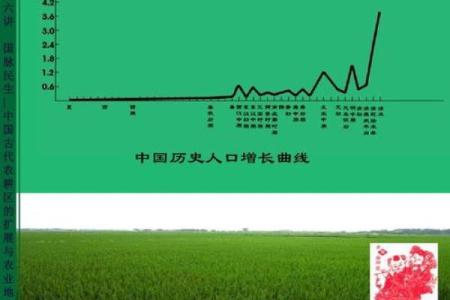

起源:农耕文化与天文知识的结合

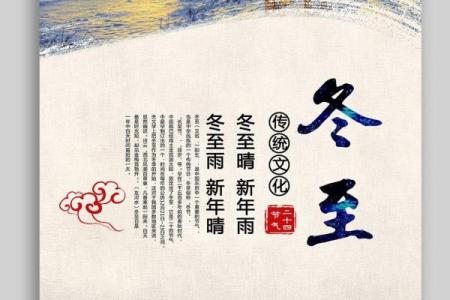

春节的起源可以追溯到农耕文明的时代。中国古代的农民依据天象变化来安排农业生产,星辰的运动和位置成为了他们生产生活的指引。农历新年通常是在冬至后的第二个月圆之时,这一时刻不仅标志着自然界的寒冷逐渐消退,也象征着新的一年的开始。

古代农民通过观察天象来判断季节的变化,而春节作为农历新年的开始,恰好处于冬春交替之际,象征着新的希望和生命力的复苏。与此同时,天上的星座和行星的运行轨迹也被视为吉兆,预示着未来一年的丰收与安定。

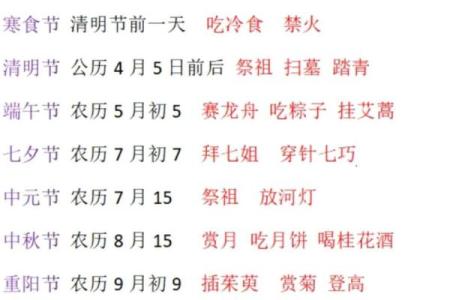

传统习俗:饮食与活动的天文印记

春节期间的习俗往往与天文现象密切相关,尤其是与星辰的互动。例如,吃年夜饭是春节的传统习俗之一,其中一道必不可少的菜肴是鱼。这不仅象征着“年年有余”,而且与天文中的“鱼”形象相关。古人相信,鱼代表着丰收与吉祥,天上的星辰中也有类似形状的星座,寓意着人们的祈愿能够与宇宙的变化同步。

另外,春节期间的烟花和鞭炮也是为了驱邪避灾,而这一习俗的起源可以追溯到古代人们通过火光与爆炸声来与天神沟通,祈求来年的好运。在这背后,不仅有着传统的民间信仰,也反映了对天文现象的敬畏。烟花的绽放仿佛是星辰在人间的再现,带来光明与希望。

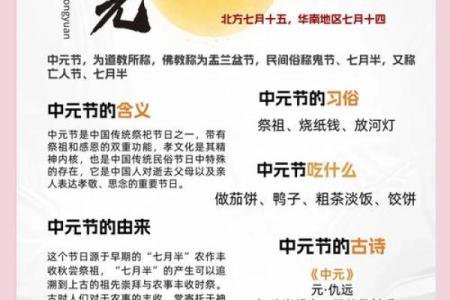

东汉时期的“天文春祭”

东汉时期,天文知识与农业生产的结合更加紧密。那时的春节,除了常见的祭祖、团圆等习俗外,还包括了天文春祭的活动。古人认为,春天是万物复苏的季节,而星辰的运行也暗示着一年四季的更替。因此,春节时的祭天仪式中,天文学家会根据星座的变化来确定祭祀的最佳时机。这一传统不仅让人们感受到宇宙的规律,也加强了人与自然之间的联系。

唐代的“星月祝福”

唐代时期,天文学得到了极大的发展,皇宫内专门设有天文观测台,负责记录天文现象。春节时,朝廷会举行盛大的“星月祝福”仪式。天文学家会根据当天夜空中星星的位置,向皇帝和百姓传达天意和吉兆。唐代人认为,天上的星辰可以影响人间的运势,因此,春节期间的天文活动成为了祈求国泰民安的重要仪式之一。

天文观测与春节的融合

随着科技的发展,现代春节的天文活动已经不再局限于古代的祭祀和观星。如今,许多城市的天文爱好者会在春节期间举行天文观测活动,邀请市民共同参与。这些活动不仅让人们了解星空,还传承了古人对天文的敬畏和热爱。同时,春节期间的“流星雨”也成为了现代人最期待的天文现象之一。每年冬季和春节期间,许多人都会选择夜晚在空旷的地方观赏流星,祈愿新的一年如流星般美好,带来好运和祝福。

通过天文的视角来看,春节不仅是人类庆祝新年的时刻,更是与星辰共度的特殊时光。从古代的天文祭祀,到现代的天文观测活动,春节中的星辰与活动之间,传递着跨越时空的文化记忆和对未来的美好愿景。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气