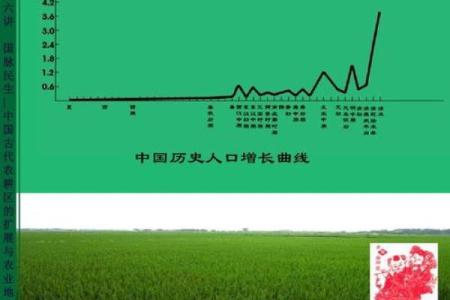

九月天文现象与古代农耕生活的紧密联系

随着季节的更替,九月的天象变化与古代农耕生活密切相关,许多天文现象不仅影响了农业生产的节奏,也深刻地融入了古代人们的日常生活和传统习俗之中。在这一时期,天文现象的观察成为了农业活动的指南针。

天文现象与农耕的起源

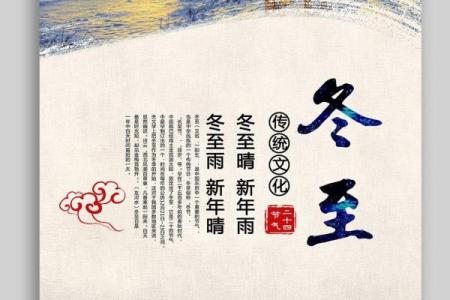

九月,正值秋季开始,太阳运行的轨迹发生变化,昼夜平衡逐渐改变。在古代,天文现象的规律性给农民提供了重要的生产依据,尤其是在播种、收获等农业活动中起到了指导作用。例如,农民通过观察“秋分”现象,即太阳直射赤道,昼夜平等的时刻,来判断农作物的生长周期,决定何时收割。此时,田间的庄稼已进入成熟期,九月的天文变化是决定丰收的关键时刻。古人通过精确的天文观测来调整耕作计划,确保收成的最大化。

天文学与农业相辅相成,古人以“天时地利人和”作为农业的成功法则。比如在《周易》一书中,有关天时与农耕的记载指出,顺应天象变化,选择合适的时机种植和收获,能够提高农作物的产量和质量。因此,天文观测成为了农民生活中不可或缺的一部分。

传统习俗与天文现象的结合

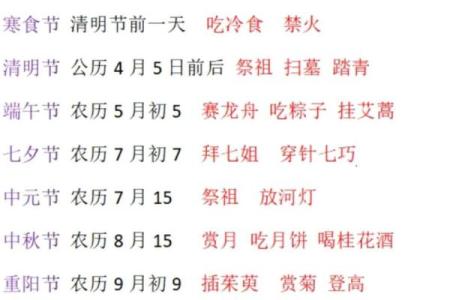

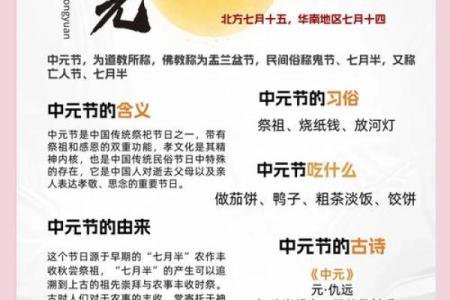

随着农耕文明的深入发展,九月的天文现象不仅影响了农业生产,也深深植根于古代人的饮食和活动习俗之中。九月正是丰收季节,也是秋季节令的开始,这一时节,古人常通过各种传统活动来庆祝农业的成果,同时祈求来年的丰收。

例如,古代的“秋社”节日便是一个典型的与九月天文现象相关的节庆活动。秋社节起源于对秋分的庆祝,农民们通过祭祀天地,感谢大自然的恩赐,并祈求来年的好天气与丰收。此时,宴席上常常会出现以时令食材为主的传统美食,如糯米团、秋梨膏等,以此来象征丰收和富足。

在《礼记》中记载了关于“秋社”的详细仪式,强调了在这一天,人们要在祭祀天地之后,共享丰收的果实,表达对天地自然的敬畏与感恩。通过这些活动,古人不仅巩固了人与自然的和谐关系,也在生活中实践了顺应天时的重要性。

历史案例:西汉时期的天文与农耕结合

西汉时期,天文学的发达与农业生产有着密切的联系。汉朝天文学家如张衡,曾通过对天象的观察,精确预测季节变化,并通过这些预测帮助农民安排农时。据史料记载,张衡对九月天象的观察,尤其是秋分时节的昼夜平衡现象,为农民确定最佳的收割时机提供了指导。

此外,西汉时期的农业政策也与天文现象紧密相关。政府依据天文现象来安排农民的工作计划,并根据天象的变化调整粮食的储备策略。例如,当年秋分时,官府会组织民众进行大规模的收获,确保粮食的充足供应,避免因季节性气候变化而导致的粮食不足。

农事节令与天文观测的延续

到了现代,虽然科技日益发达,天文观测早已不再是农业生产的唯一依据,但天文现象与农业的联系依然没有消失。在一些农村地区,传统的农事活动仍然依赖天文现象,尤其是秋季的天象变化。例如,许多农民依然会依据农历和秋分时节的太阳运行规律来安排收割计划。在现代农业中,科技的引入使得预测变得更加精准,但传统的天文观测仍作为一种文化遗产流传下来。

现代社会中,许多地方依然保留着秋季庆祝丰收的习俗,秋分节气时节的祭祀活动依旧活跃。这不仅仅是一种农业活动,更是人们对自然的尊重与感恩。现代农民虽不再依赖古老的天文技术,但他们仍然通过祖先留下的节令和习俗,来感知与自然的关系,继续传承着这份独特的农耕文化。

起名大全

最近更新

- 2025年10月1日几点修补墙壁最合适 修补墙壁吉时查询

- 2025年10月1日几时搬新房子最好 搬新房子几点几分是吉时

- 2025年10月1日几时认干女儿最好 认干女儿几点是吉时

- 2025年10月1日几点安床仪式最合适 安床仪式几点是吉时

- 2025年10月1日几时安葬仪式最好 安葬仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时上大学宴最好 上大学宴吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点出货最好 出货吉时查询

- 2025年10月1日几点学习技艺最合适 学习技艺几点是吉时

- 2025年10月1日几点外出游玩最好 外出游玩吉时查询

- 2025年10月1日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月1日几点出殡仪式吉利 出殡仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时定亲约最好 定亲约几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气