节日歌曲中的习俗与风俗习惯

每年的节日都承载着丰富的文化和历史传承,许多节日背后的习俗与风俗与古代的农耕文化和天文知识紧密相连。这些节日习俗不仅展现了古人的智慧,也让我们在现代社会中感受到浓厚的传统氛围。

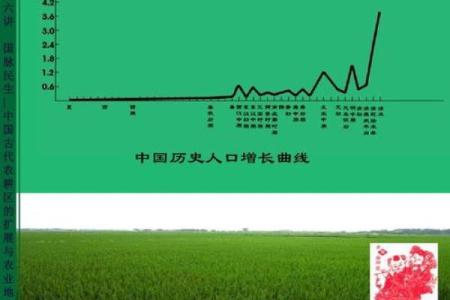

农耕与天文的起源

很多传统节日的习俗起源于农业社会的生产需求与天文现象。农耕文明在早期社会中占据了重要地位,节日常常与季节变化、农事活动和天文现象密切相关。例如,古人通过观察天象来确定播种和收获的最佳时机,而节日则成为了庆祝丰收、祭祀神灵和祈求来年农业顺利的机会。

以春节为例,春节的庆祝活动标志着一年的开始,源于古代对农耕生产周期的重视。中国古代的历法常常依赖于天文现象,如太阳、月亮的运行,节令的变化。春节作为一个农历新年,恰好对应了冬季的结束和春天的开始,象征着新的生长周期的到来。春节期间的各种活动如贴春联、放鞭炮、团圆饭,都是古人借此祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。

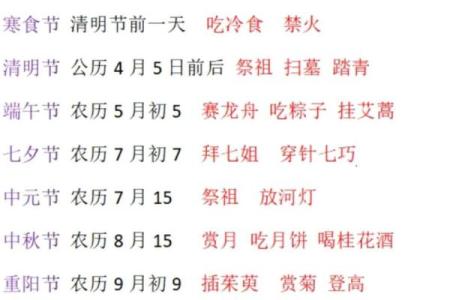

传统习俗:饮食与活动

节日不仅仅是一个时间点,更是一个盛大的庆典,尤其在饮食和活动上表现得尤为丰富。在传统节日里,食物的选择和制作往往蕴含着深厚的文化意义。春节期间,家家户户准备丰盛的年夜饭,象征着团圆与幸福。年夜饭上常见的饺子和鱼,分别代表着“财富”和“年年有余”。而在元宵节,人们吃元宵,寓意着团团圆圆、生活美满。

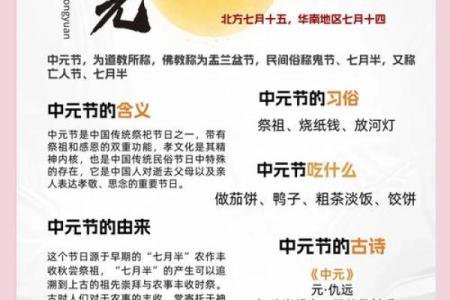

除了饮食,节日活动也是传统文化的重要体现。春节期间,舞龙舞狮、贴春联、放鞭炮等活动,不仅仅是为了热闹,它们有着驱邪避害的寓意,表达了人们对美好生活的期许。元宵节的灯会则是另一种形式的庆祝,照亮了黑暗的夜空,也象征着希望与光明。

历史案例:农历新年的传承

在中国历史上,农历新年无疑是最具代表性的节日之一。早在汉代,人们就开始通过祭祖、祭天等仪式庆祝春节,这一习惯在宋代得到进一步发展。春节的庆祝活动多种多样,尤其是在春节前后的十五天里,各地都会举行不同的民俗活动,这些活动不仅是对丰收的庆祝,也是对神明的感恩。

在唐代,春节的盛大庆祝活动已有明确的形式,不仅有吃年饭、祭祖、舞龙舞狮,还出现了拜年和放鞭炮的习俗。宋代则更加注重春节的家庭团圆,尤其是在北方地区,年夜饭的概念已然形成,成为节日的核心之一。

创新中的保留

随着时代的发展,许多传统节日的习俗在现代社会中得到了创新与保留。春节的年夜饭依旧是人们每年最为重要的家庭聚会时刻,虽然形式和菜肴可能有所变化,但团圆的核心价值始终未变。现代的春节,除了传统的家庭聚会外,还加入了更多的休闲娱乐活动,如春节联欢晚会、春节旅游等,这些新兴活动不仅丰富了节日的形式,也使得节日氛围更加多元化。

同时,现代社会在节日文化的传承上也注重了环保和社会责任,例如,许多城市已经开始提倡“绿色春节”,减少烟花爆竹的燃放,推广低碳环保的节庆方式。尽管形式有变,节日所传递的团结、祝福和对美好生活的追求依旧延续至今。

从古代的天文历法到现代的家庭团圆,节日中的许多习俗承载着深厚的文化底蕴。通过对这些习俗与风俗的探索,我们不仅了解了过去的历史与智慧,还能在现代社会中感受到传统文化的力量与活力。

起名大全

最近更新

- 2025年10月1日几点修补墙壁最合适 修补墙壁吉时查询

- 2025年10月1日几时搬新房子最好 搬新房子几点几分是吉时

- 2025年10月1日几时认干女儿最好 认干女儿几点是吉时

- 2025年10月1日几点安床仪式最合适 安床仪式几点是吉时

- 2025年10月1日几时安葬仪式最好 安葬仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时上大学宴最好 上大学宴吉日吉时查询

- 2025年10月1日几点出货最好 出货吉时查询

- 2025年10月1日几点学习技艺最合适 学习技艺几点是吉时

- 2025年10月1日几点外出游玩最好 外出游玩吉时查询

- 2025年10月1日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月1日几点出殡仪式吉利 出殡仪式吉时查询

- 2025年10月1日几时定亲约最好 定亲约几点是吉时

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气