节令与节日:古代农耕社会的时序安排

在古代农耕社会,节令与节日的安排不仅仅是为了纪念某一事件或人物,它们往往是根据天文变化与农业生产的需要而设立的。农耕社会的时序安排,反映了天文、气候与农业生产的紧密关系,也塑造了当地的风俗与习惯。通过对这些节令的了解,我们可以更好地理解古代人民如何与自然和谐共生。

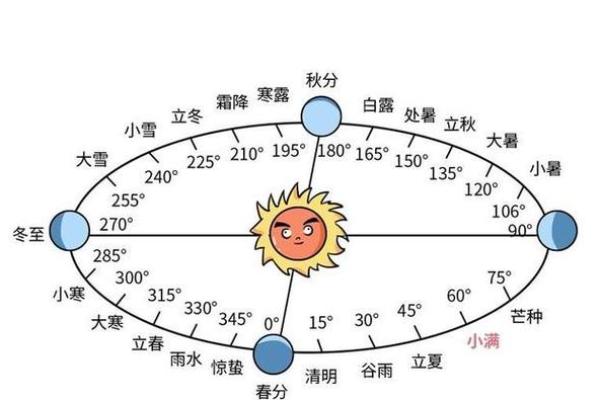

节令的起源:天文与农耕

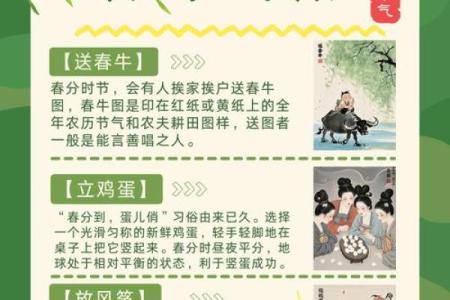

节令与节日的起源有着深厚的天文背景。中国古代的二十四节气便是基于太阳在黄道上的位置变化而设立的,充分体现了天文与农耕的结合。例如,春分、秋分等节气标志着昼夜平分,农人们会根据这些天文现象调整耕种活动。在这一过程中,天象的变化直接影响了农作物的生长与收成,也决定了各项农事活动的安排。

天文与农耕的关系体现在古代社会的各个方面。农人通过观测天象来推测未来的气候,进而制定出适合的耕作计划。正是这种天文和农耕的结合,使得古代农耕社会能够在多变的自然环境中稳步发展,并最终形成了具有浓郁地域特色的节令文化。

春节

春节作为中国传统的农耕节日,深受农耕文化的影响。春节的起源与农耕活动密切相关。根据《礼记》记载,春节是古代祭祖与祭天的重要节日。春节的时间设定通常在每年农历的正月初一,这一时节是寒冬即将过去,春回大地,万物复苏的时刻。农人们通过春节来祈求来年的丰收和安康。

春节的传统习俗有许多,如吃饺子、贴春联、放鞭炮等。这些习俗不仅有着驱邪镇灾、祈求平安的象征意义,还与农业的生产周期紧密相连。例如,吃饺子这一习俗源于北方的冬季,饺子形似元宝,寓意着财运亨通和丰收,而过年的时刻也是农民们休养生息、准备新一轮耕作的时机。

秋收节

秋收节作为传统的农业节日,是一个集祭祀与庆祝收成于一体的重要节日。秋收节的起源可以追溯到古代的农耕社会,当农民们完成秋季的收获后,会举行盛大的庆祝活动,以表达对天地自然的感恩与敬畏。

《左传》记载了秋收节的仪式,农民们通过祭拜土地神、谷神等,祈求来年的农业丰收。秋收节上,家庭成员和乡村中的人们会一同聚集,享用丰收的食物,如新米、新果等。这些活动不仅是庆祝的方式,也是对大自然的尊重和感恩。

农历节令的延续

即使进入现代,传统节令与节日的习俗依旧得到了很好的传承。如今,尽管社会已经发生了巨大变化,现代人依然会在春节、清明、端午等传统节日中找到农耕社会的影子。许多地区仍然保留着传统的农耕节日庆祝活动,并将其融入到现代的社会生活中。

例如,春节作为中国最重要的节日,不仅是家庭团聚的时刻,也体现了对农耕文化的传承。现代人虽然已经不再依赖农业生产为生,但春节的庆祝活动依旧体现着对自然与农耕生活的尊敬。此外,随着节令文化的传播,世界各地的人们也开始了解并参与到这些传统节日的庆祝中,形成了跨文化的交流与共享。

古代农耕社会的时序安排在现代依然有着不可忽视的影响力。无论是通过节令的形式,还是通过传统习俗的延续,我们依旧可以从中找到自然与人类活动相结合的智慧。这些传统不仅仅是历史的遗产,它们还是现代社会中重要的文化纽带,提醒着我们珍惜与自然的关系,尊重传统与历史。

起名大全

最近更新

- 柯姓男孩典雅灵秀的名字,冷门但惊艳的有哪些?

- 希字五行属什么?希字女孩取名寓意深度解析

- 岚字女孩取名:属性属土/金等的大地/金属寓意解读

- 2025年农历三月廿四安门行不行 安装入户门合不合适?

- 2025年农历三月廿四算不算安门好日子? 今日安装入户门适合吗?

- 春风拂面来,农历三月星座运势如何?

- 2025年05月14日搬家符不符合黄道吉日 今日乔迁搬新房合适吗?

- 2025年04月28日提车选的是良辰吉时吗? 今日提车吉利吗?

- 五月红运降临:揭秘农历吉日,你的运势爆发点在哪?

- 节令变化与传统节日文化探秘

- 2025年04月28日是否为提车黄道吉日 提车算好日子?

- 2025年农历四月廿一装修合良辰吉时吗? 这日子装修动工好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气