农耕节令:如何依据季节变化规划农事活动

中国的农耕文化历史悠久,随着季节变化,农事活动也随之而变。农耕节令,作为一种基于天文和气候变化的传统农业生产规律,对古人来说,不仅是一种时间安排,更是一种生活智慧。通过合理的季节规划,农民可以最大化地利用自然资源,确保粮食的稳定生产。节令的划分,虽然已逐渐融入现代农业的管理中,但它所蕴含的智慧仍然影响着今天的农业发展。

农耕节令的起源

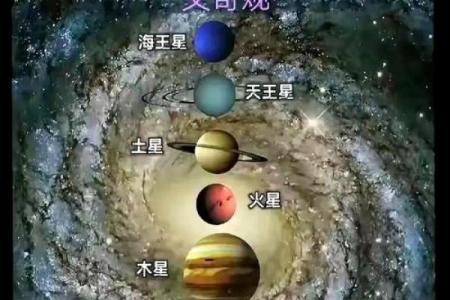

农耕节令的起源可以追溯到远古时代的天文观测。中国古人通过观察太阳、月亮、星辰的变化,制定了精确的农事时间表。二十四节气便是这种天文观测的产物,最早见于《淮南子》中,明确了通过节气来指导农事活动的重要性。例如,春分时节,阳气生发,是播种的最佳时期;而秋分则是收获的高峰,农民们开始忙于秋收。随着时间的推移,二十四节气被逐渐细化成具体的农事活动安排,使得农业生产能够更加精准地应对不同季节的变化。

农耕节令与传统习俗

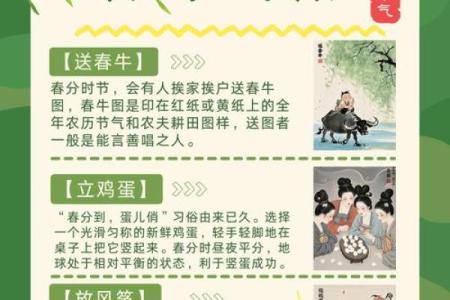

中国农耕社会的节令不仅仅是农事活动的安排,它还融入了丰富的文化习俗中。例如,春天是播种的季节,传统上有“打春牛”的习俗,农民通过祭祀春牛来祈求丰收。而到了冬至,古人则通过吃饺子、祭祀祖先等习俗来庆祝阳光回归,象征着新一年的开始。这些节令习俗不仅体现了农业的需求,也反映了人们对自然和生活的敬畏与感恩。

历史案例:东周的农业规划

东周时期,中国的农业发展进入了一个新的阶段。根据《礼记》中的记载,东周的农耕活动已经与节令紧密结合。春夏秋冬四季之分,明确了不同的农事任务。例如,春耕时节,东周时期的农民会根据“春分”时节的气候特点来进行春播工作,同时在“谷雨”节令时,进行小麦和稻谷的播种。而到了秋冬季节,农民则开始集中精力进行收割与储藏。东周时期的农业活动,不仅在节令上有明确安排,还注重了与自然的和谐相处,为后代农业文明奠定了基础。

历史案例:唐代的农事管理

唐代的农业也体现了节令与天文的紧密联系。唐代的《大元大一统志》对各地的农事节令做了详细记载,尤其是在节令的分配上,提出了具体的指导意见。唐朝政府对农业生产非常重视,在每年春秋两季都会安排大规模的农田检查和耕种指导,这样不仅提高了农业生产的效率,还加强了节令与农事活动的结合。例如,在夏至时节,农民会根据天气的变化调整水稻的灌溉方式,确保粮食的最大产量。

农业科技与节令的结合

进入现代,尽管科技日新月异,但农耕节令的精神仍然在农事活动中得到传承。在现代农业中,农民们仍然按照二十四节气来安排播种、施肥、灌溉等工作。随着农业科技的进步,现代农民通过气象预测、卫星遥感等技术,能更精准地把握节令对农业的影响。例如,现代农业中的精准灌溉技术,就是结合气候变化和季节变化,合理调配水资源,避免浪费并提高产量。

尽管现代社会的农业生产已经不再完全依赖天文现象,但节令带来的季节感知,依然对农事活动具有重要影响。如今的农事活动,虽然不再依赖传统的节令习俗,但每个节气依旧在提醒我们要与自然和谐相处,顺应四季的更替,保持农业生产的可持续性。

通过历史的演变,农耕节令从一项简单的农业实践,发展成为一种集天文、气象与文化为一体的智慧系统。无论是古代的农耕社会,还是今天的现代农业,节令的规划始终是保证粮食生产稳定、农业可持续发展的关键因素。

起名大全

最近更新

- 2025年05月08日乔迁选的是良辰吉时吗? 乔迁吉日宜忌

- 为何农历闰月总在夏季?揭秘它的神秘周期规律

- 2025年农历四月廿六是否是订婚吉日 今天定亲怎么样?

- 2025年农历四月廿六是否适宜订婚? 定下婚约适合吗?

- 2025年农历三月廿四安门可不可以? 今天安门是好日子吗?

- 四月八日:天文现象与农耕智慧的交融

- 2025年农历四月十四领证吉利吗? 今天登记结婚怎么样?

- 2025年05月18日是否宜装修? 装修新房适合吗?

- 2025年农历四月廿一算不算装修好日子? 装修是好日子吗?

- 揭秘你的专属开门吉日,竟然藏在这三个神秘时刻?

- 2025年04月27日开业是否合时宜? 今日开张行吗?

- 2025年农历三月三十是否符合开业吉日? 今日开市做生意好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气