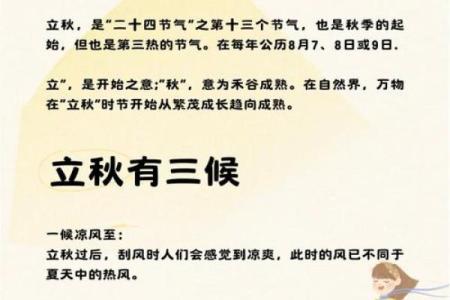

立秋节气的气候变化与农民的生产节奏

立秋是二十四节气之一,标志着夏季的结束和秋季的开始。自古以来,立秋不仅仅是一个气象节气,更是农民生产活动的重要节点。在这个时节,气候逐渐转凉,白天气温适宜,夜晚逐渐降温,为丰收季节的到来创造了有利条件。农民的生产节奏在此时也迎来了新的变化。

农耕的起源与立秋节气

立秋的节气起源于古代农耕文化。在农业社会,气候变化直接影响着农田的耕作与收获节奏。立秋意味着夏季的高温结束,气温逐渐下降,适宜各种农作物的成熟和收获。因此,农民们开始着手准备秋季的农事活动。立秋前后,农田中的水稻、小麦、玉米等作物进入成熟期,农民开始忙碌地进行秋收和秋种。

天文上,立秋时太阳直射点进入黄经135度,标志着日照时间逐渐缩短,气温也开始下降。古人通过对天象变化的观察,精确地把握了农业生产的最佳时机,确保了生产活动的高效与成功。

传统习俗与饮食文化

在传统习俗上,立秋是一个富有象征意义的节气。人们在立秋这一天,有着“咬秋”的习惯,尤其是在江南地区,立秋的习俗尤为盛行。咬秋的方式各地有所不同,但普遍是以吃秋果为主,特别是吃一些水果、蔬菜,象征着“迎秋”。例如,立秋时节,南方的家庭常吃“秋桃”,北方则有吃“秋梨”的传统,寓意着秋天的丰收和健康。

除此之外,还有“吃秋补”的说法。在这个季节里,天气转凉,人体容易感到疲惫,所以许多人选择通过食补来增强体质。秋季的饮食常以滋补为主,豆类、鱼类、鸭肉等食物常常出现在餐桌上,帮助人们适应季节变化,增强免疫力。

历史案例:唐朝与明朝的秋收节

唐代的《元和志》记载了立秋时的农事活动,唐朝时期,立秋的农事节令尤其重要。唐代在立秋前后,农民们需要进行一项名为“秋收节”的活动,标志着夏季作物的收割和秋季播种的开始。在这个节气,唐朝的农民通过祭祀土地神,祈求丰收的方式表达对秋季丰收的期盼。同时,秋收节也是唐朝农民与地主之间联系的重要时刻,通过秋收后的一系列交易与集市活动,农民可以换取新的种子和农具,确保接下来的生产顺利进行。

明朝时期,《明史》也对立秋时的农业生产有详细的记录。明朝的农民会在立秋后举行一系列的秋季庆典,通常在秋收前进行祭天和祭祖的活动,感谢天地和祖先的保佑。这些庆典不仅是对自然力量的敬畏,也是对农耕文化的一种传承,体现了人们对农业生产的重视和对生活的热爱。

现代传承与立秋的农民节奏

在现代,虽然科技发展和农业机械化让农民的生产节奏与传统有所不同,但立秋这一节气依然深刻影响着农民的生产计划。今天的农民仍然在这个季节忙碌于收获的田间地头,只不过比古代更加依赖现代农业技术和机械设备。通过气象预报和大数据分析,农民能够更加精确地掌握收成的时间,合理安排播种与收割周期,确保农作物的最大产量。

另外,立秋的饮食习俗也没有消失。在许多地区,立秋时节的“秋补”依然盛行,尤其是在一些乡村,传统的食材和做法传承至今,成为家庭和社区文化的一部分。现代社会虽然生活节奏加快,但节气的变迁和与之相关的传统习俗依然在城乡之间保持着紧密的联系。

起名大全

最近更新

- 一年有多少个节日,背后藏着哪些有趣的习俗

- 2025年农历四月十一是否为乔迁黄道吉日 入宅适合吗?

- 应用指南:如何利用节气调节生活节奏

- 2025年农历三月廿四安门是否大吉? 安装大门是否是好日子?

- 2025年05月23日是否是订婚吉日 今日提亲合适吗?

- 雁字取名寓意女孩:结合八字的吉祥名字解析

- 男孩用龙字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 2025年04月28日提车可不可以? 买新车是否合适宜?

- 2025年农历三月三十开业是上上吉时吗? 这日子开门做生意好吗

- 想给邓姓宝宝起清新俊逸的名字,女孩名字怎么搭配?

- 2025年05月08日乔迁有没有问题? 今天入新宅怎么样?

- 2025年农历四月廿六订婚有没有问题? 今日订婚好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气