应用指南:如何利用节气调节生活节奏

随着节气的变化,人们的生活节奏也随之调整。这不仅仅是古人对天象和季节变化的观察,更是人类在长期农耕文明中总结出的生活智慧。通过了解节气的起源和传统习俗,我们可以从历史中汲取智慧,调节现代生活,保持身心健康。

节气的起源与农耕文化

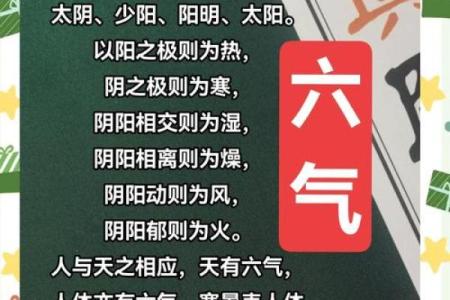

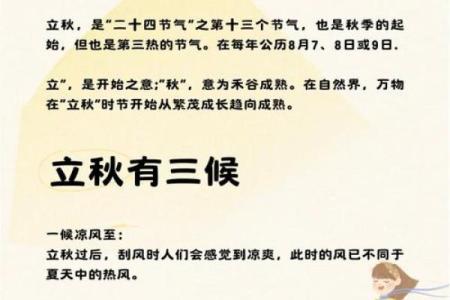

节气的起源可以追溯到古代农耕文明。中国古代的农民根据太阳在黄道上的位置,将一年划分为24个节气。这些节气不仅反映了自然界的变化,还与农业生产紧密相关。例如,立春、谷雨、白露等节气,都与农作物的播种、生长、收获等密切相连。农民通过观察节气的变化,合理安排播种和收割的时间,从而确保农作物的顺利生长。节气不仅是自然规律的体现,更是古人智慧的结晶。

在天文上,节气的变化是基于太阳的运行轨迹而定的。每个节气的日期与太阳黄经的变化相对应,因此节气反映了太阳与地球之间的关系。这种天文现象不仅影响农业生产,也深刻影响了人们的日常生活节奏。

传统习俗与饮食调节

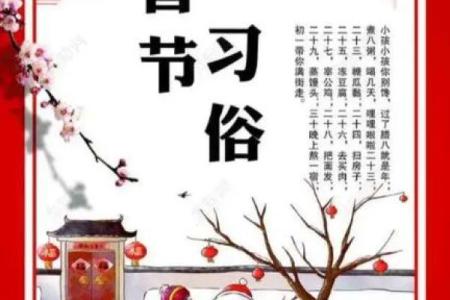

在传统习俗中,节气的变化往往与饮食和活动紧密相关。中国的传统节令饮食讲究因时制宜,根据不同节气的气候特点,调节食物的种类和烹饪方式。例如,春季气温回暖,气候湿润,人们常食用新鲜的蔬菜和水果,帮助清除体内的湿气。而在秋冬季节,则会食用更多温暖的食物,如羊肉、鸡肉等,有助于抵御寒冷。

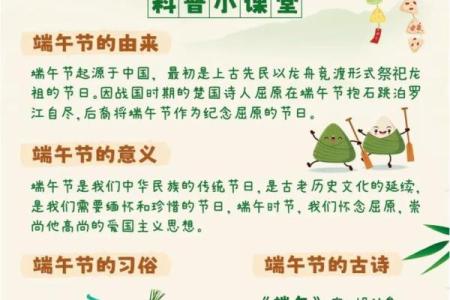

除此之外,节气还与一些特定的民间活动息息相关。比如,在春分时节,许多地方会举行踏青活动,寓意着春天的到来与大地的复苏。而在冬至,人们则会吃饺子,庆祝一年一度的节气轮回,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

历史案例:东汉时期的节气与农业生产

东汉时期,张衡在《灵宪》中提出了关于节气的天文学观点,他认为,节气不仅是天文现象,也与农事息息相关。在这一时期,农业生产已经进入一个相对稳定的阶段,农民通过合理安排播种和收获时间,确保了粮食的丰收。张衡的研究为古代农耕文化的进一步发展提供了理论依据,也使得节气的农事指导作用得到了广泛应用。

历史案例:唐代的节气与民间习俗

唐代的节气文化不仅体现在农业生产中,还在民间习俗中得到了深刻体现。唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中提到春天的草木复苏,充满了生机。这一时期,节气不仅仅是农业的指导工具,还成为了人们生活中不可或缺的一部分。唐代的节气祭祀活动和节令食品,充分体现了中国古代文化与自然和谐相处的思想。

通过节气调节现代生活

进入现代社会后,尽管农业生产方式发生了巨大的变化,但节气的调节作用依然被人们所重视。许多现代人通过节气来调节生活和饮食习惯,保持健康。例如,春季可以选择食用更多的绿色蔬菜和清淡食物,以排除体内的寒气;夏季则通过多喝绿豆汤、消暑饮品来保持身体凉爽。在节气的变化中,现代人通过合理的饮食搭配和作息调整,逐步保持身体的最佳状态。

总的来说,节气不仅是农业文化的产物,也是人们调节生活、保持健康的智慧来源。通过学习和借鉴古人的经验,我们可以更好地应对现代生活的快节奏,找到与自然和谐共生的方式。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气