如何通过中国节日文化提升身心健康

中国节日文化承载了丰富的历史背景和独特的传统习俗,这些文化形式不仅仅是节庆的象征,它们对身心健康的影响也深远。从古代农耕到现代的节庆活动,中国的节日习俗以其独特的方式调节身心,促进身体健康和心理平衡。

农耕背景与节日的联系

中国古代的节日大多源自农耕社会的需要,尤其与天文和季节变化密切相关。古人通过观察天象和四季变换,确定了适宜播种、收获的时机,同时,也根据这些天文变化设立了节日。比如,春节作为农历新年的开始,代表着寒冬的结束和春天的到来。这个节日不仅是家庭团聚的时刻,也是表达对自然的感恩与尊重。春节期间的饮食习惯,如吃饺子、汤圆等,不仅象征着团圆,还具有一定的营养价值,帮助增强人体免疫力,应对严寒的气候变化。

传统习俗对身心的调节

中国节日的传统习俗也往往与身体健康密切相关。以中秋节为例,这一节日源于农历八月的丰收时节。中秋的月亮最圆最亮,象征着团圆与圆满。此时,家庭成员通常会聚集在一起,赏月、吃月饼、共享丰盛的晚餐。这一习俗不仅增进了亲情,也让人通过适度的饮食和社交活动缓解了压力,提升了心理健康。月饼中的五仁、莲蓉等馅料,富含丰富的营养成分,提供能量,帮助增强体力。

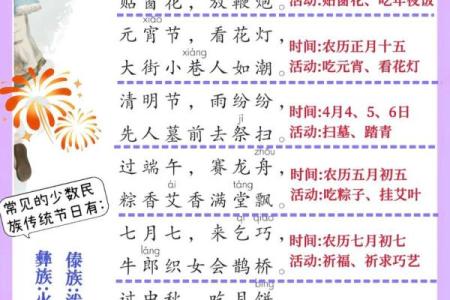

在这些传统节日里,饮食和活动的安排往往具有非常好的调节作用。例如,端午节的传统活动之一是赛龙舟。赛龙舟不仅是一项体育竞技,它还锻炼了身体的协调性、耐力和团队合作精神,促进了身体的健康。赛龙舟的活动本身就能使人在高强度的运动中释放压力,提升精神状态。

历史案例:唐代的节日文化与身心健康

唐代是中国文化的鼎盛时期,节日文化在这一时期也达到了极高的层次。唐代的节日活动常常伴随着盛大的宴会和娱乐活动。特别是重阳节,作为纪念祖先和登高望远的日子,人们常常举行登高、吟咏、饮酒等活动。这一习俗有助于锻炼身体,特别是登高的过程,有助于促进血液循环和增强心肺功能。此外,重阳节的饮食习惯也有其健康意义,如食用菊花酒,菊花自古以来有清热解毒、养肝明目的功效,有助于提高身体的抵抗力。

历史案例:宋代的节日与身心健康的平衡

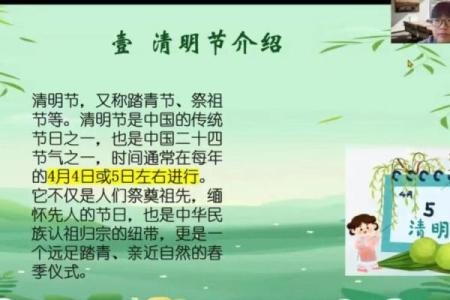

宋代的节日文化以文人雅集为特色,节日活动中融入了大量的书法、绘画和诗词创作。宋代的清明节尤为典型,这一节日不仅是祭祖的时刻,也是踏青郊游的时机。人们通过户外活动、远足和亲近大自然,不仅锻炼了身体,还获得了心理上的放松。特别是在清明节踏青时,人们还会进行一些适度的休息和冥想,达到平衡身心的效果。清明节的传统也促进了人们与大自然的亲密接触,通过自然的洗礼,达到身心的和谐。

节日文化对身心健康的影响

随着时代的发展,虽然现代社会节奏加快,生活压力增大,但节日文化的传承依然在不断丰富我们的身心健康体验。如今,春节、端午、中秋等传统节日的庆祝活动依然盛行,特别是在大城市里,越来越多的人在节日期间参与到集体活动中,例如健步走、骑行、户外拓展等,这些活动不仅有助于锻炼身体,还能缓解压力,提升心理健康。而现代人通过现代科技手段,了解和传承传统节日的内涵,使得节日文化更加丰富和多元化,成为身心健康的有力推动力。

在今天的社会,节日文化不再仅仅是传统的习俗,它承载了更多的健康理念和精神寄托。在忙碌的现代生活中,适时的节日活动不仅能让人放松身心,还能为忙碌的生活带来一种节奏的平衡。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气