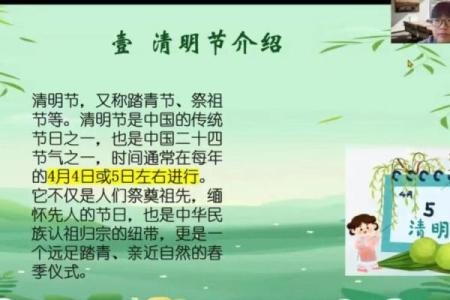

清明节的祭祀习俗与文化意义

清明节,作为中国传统的重要节日之一,已经有着数千年的历史。从它的起源到祭祀习俗,它体现了深厚的文化底蕴和丰富的社会意义。

起源的根源:农耕与天文的交汇

清明节的起源可以追溯到古代农耕社会和天文观测的结合。在中国古代,二十四节气中,清明节标志着春季的到来,气候温暖、草木生长,正是农耕活动的重要时节。自古以来,农民就会在这一时期开始播种,尤其是在南方地区,农耕活动频繁,清明节成为了一个特别的重要日子。

同时,清明节与天文观测也有着密切关系。根据古代的天文学,清明是太阳到达黄经15度时的节气,这时白昼变长,气候温暖。古人通过天文现象来安排农事,清明不仅是春耕的标志,也是祭祖的时刻,象征着对祖先的敬畏与纪念。天文和农耕的结合,使得清明节不仅是一个农忙的时节,也逐渐演变为一个敬重祖先的传统节日。

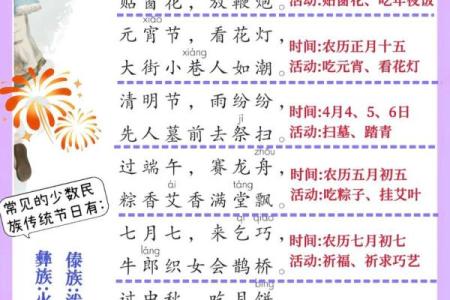

传统习俗:祭祀与团圆的仪式

清明节最重要的传统习俗就是祭祖。家家户户会前往祖先的墓地进行扫墓,清理杂草,整理墓碑,烧纸钱,献上祭品。这一行为不仅是对已故亲人的纪念,也是家族成员之间的团聚仪式。在这个日子里,家人们通常会一起前往祖先的墓地,怀念逝去的亲人,表达孝敬之情。

除了祭扫墓地,清明节的饮食也具有一定的象征意义。最具代表性的食物是青团。青团是一种用艾草或其他植物做的绿色小团子,象征着春天的生机与清明的气息。此外,清明节还常见着食用寒食的传统,寒食是一种禁火的食物,起源于春秋时期,象征着对先人的祭奠和对春天生命的尊重。

晋文公祭祀先祖

晋文公是春秋时期晋国的国君,他的祭祀活动就有清明节习俗的影子。晋文公为了纪念自己的父亲晋景公,不仅在清明节期间进行大规模的祭祖活动,还规定每年清明时节必须举行祭祀,以表达对先祖的怀念与敬意。这一行为不仅体现了古人对父祖的深情,也反映了社会对宗族、血缘的重视。晋文公的行为影响深远,后来许多王朝的统治者都采用类似的做法。

唐代的清明扫墓

唐代时期,清明节的祭祀活动逐渐成为一种普遍的民间习俗。在《唐诗三百首》中,许多诗人如杜牧、王之涣等,都在诗中提到清明节的扫墓习俗。杜牧的《清明》诗中,写出了清明时节扫墓的景象,表达了祭祀与哀悼之情。唐代的宫廷和百姓对清明节的祭祀活动非常重视,它不仅是家族祭祖的时刻,也是社会成员聚集的时机,清明节的祭祀意义逐渐深化为一种文化传统。

清明节的祭祀与环境保护

进入现代社会,清明节的传统习俗依然在各地广泛传承,但也随着时代的发展而有所变化。尤其是随着环保意识的提高,许多地方已经禁止在清明节时焚烧纸钱和祭品,而改为使用环保材料进行祭祀,或者通过互联网祭祀等方式来纪念先人。这种现代化的传承方式让清明节在保持传统文化的同时,也顺应了时代的发展。近年来,清明节成为了一个更具意义的节日,不仅是缅怀先人,还成为了人们反思生态环境和生命意义的时刻。

在今天,虽然现代人生活节奏加快,但清明节依然被看作是一个极具传统和情感意义的节日。它不仅是一种祭祀的习惯,更是一种文化的延续,连接了过去与现在,传承了对生命的尊重与感恩。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气