三月三日的传统习俗与养生意义

三月三日自古以来便是一项充满丰富文化底蕴的节日,它不仅融合了农耕文明的遗产,也承载了天文变化与节令的智慧。这个节日的传统习俗和养生意义深刻地反映了人们对自然变化的尊重与顺应。

节令的起源:农耕与天文

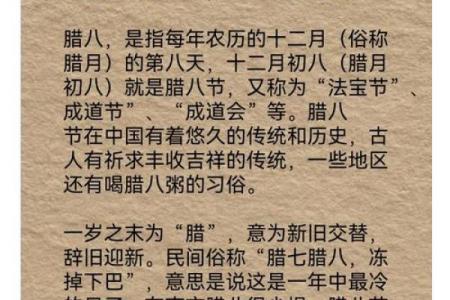

三月三日源自中国古代的农耕文明和天文观测。古人通过对天象的观察,制定了与农业生产密切相关的节令体系。三月三日正值春天的中期,是阳气渐旺、万物复苏的时节。在这个时节,气候逐渐变暖,适宜春耕与养生。因此,三月三日也成为了农业生产的一个重要节点,特别是与春耕有关的祭祀活动。根据《周礼·春官》中的记载,古人会在三月三日举行祭祀,祈求丰收。这一传统习俗与自然界的天文变化紧密相连。

传统习俗:饮食与活动

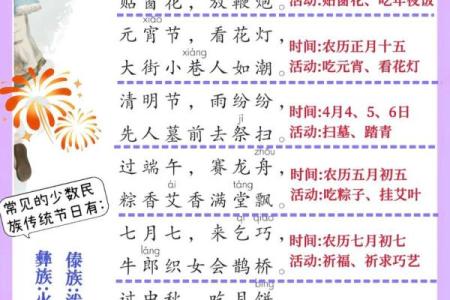

三月三日的传统习俗中,饮食与活动是两大重要内容。首先,饮食上,三月三日习惯吃“青团”或“草头饼”。这些食品通常是用新鲜的春草或艾叶制作而成,代表了春天的生机与清新。青团寓意着“清明生发”的健康理念,传统上认为这种食品有驱邪避灾、调和体内气血的作用。

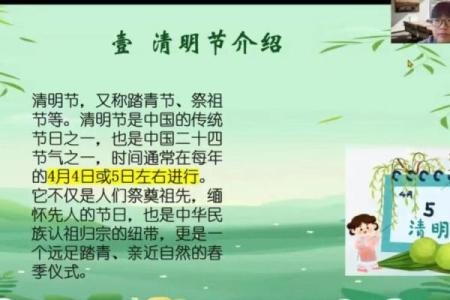

此外,三月三日还是踏青和洗浴的日子。古人常常在这一天组织踏青活动,借此与自然亲近,呼吸新鲜空气,以调节身心。古代的《礼记》提到,“春秋之交,浴兰汤,清心养性”,这正是指春季时节通过洗浴来调养身体,消除冬季的沉积之气,恢复人体的生气。踏青和洗浴的活动不仅有益于身心健康,还象征着驱除寒冷,迎接温暖阳光的到来。

历史案例:两则古代传承

在历史上,三月三日的习俗有许多传承和例证。在东汉时期,《后汉书》记载了当时的三月三日,百姓会在这一天举行祭祀活动,拜祭祖先,祈求农田丰收。在祭祀活动中,还会举行舞蹈和吟唱,祈福安康。这一活动不仅是对祖先的缅怀,也是对天命的顺应与祭拜。通过这种形式,古人寄托了对自然和未来的敬畏之情。

另一个历史案例出现在唐代。唐代的诗人白居易在他的诗作《赋得古原草送别》中提到,三月三日时节,正是春草最绿、最具生命力的时刻。唐朝宫廷中会举行大型的春季游园活动,士人、文人和百姓一起在公园里踏青、吟咏,庆祝春天的到来。通过这些活动,大家在享受春光的同时,也与自然界的生长节奏保持一致。

融合传统与健康理念

进入现代,三月三日的传统习俗仍然得到许多地方的传承与发扬,特别是在饮食和养生方面。在现代社会中,青团和踏青成为了节日的代表性活动之一。随着养生观念的普及,越来越多的人在这一天注重通过调节饮食和生活方式来促进身体健康。现代医学也强调春季养生,认为此时应该“养肝”,因为春季与肝脏功能密切相关。此时,适当的运动和合理的饮食有助于促进新陈代谢和免疫力的提升。

在一些地方,人们还会组织健康讲座或集体徒步活动,倡导绿色生活与环保理念,将传统节日的养生功能与现代生活方式结合起来。通过这些活动,人们不仅重拾了传统习俗,还在现代社会中注入了新的生命力。

通过这一系列的习俗与活动,三月三日的传统在现代社会得到了不同形式的传承,体现了对自然与身体健康的关注,也让这一文化节日更加贴近人们的生活。

起名大全

最近更新

- 测测你的吉日,是财运亨通还是事业腾飞?在线吉日查询,悬念等你来解

- 2025年农历四月廿一装修是好日子吗? 装修新房能行吗

- 2025年05月18日是否适宜装修? 装修开工合适吗?

- 宜黄吉日大揭秘:是时候揭开忌诸事可行的神秘面纱了

- 2025年农历四月十一乔迁是否是黄道吉日 乔迁新居能算好日子吗

- 本月黄道吉日曝光,抓住这些日子,让你的生活焕然一新

- 解析辉字五行:男孩取名如何利用属性提升运势

- 2025年农历四月廿一装修吉利吗? 今日装修新房有问题吗?

- 怀字取名寓意男孩:传统文化中的吉祥符号解读

- 西班牙奔牛节:挑战极限的传统习俗

- 农历92年探秘:节日习俗的演变轨迹

- 揭秘传统:农历四月初一,生日背后的文化密码

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气