仡佬节日里的天文历法与农时规律

在仡佬族的传统节日中,天文历法与农时规律的结合体现了人与自然的和谐相处。每年,仡佬族的农历节日都严格依照天象变化和农时节令安排,形成了一种独特的节庆文化,体现了他们对自然规律的敬畏与遵循。通过这一系列节日,仡佬族的人民不仅承载了古老的天文知识,也维护了与土地的密切联系。

起源:天文与农耕的深刻联系

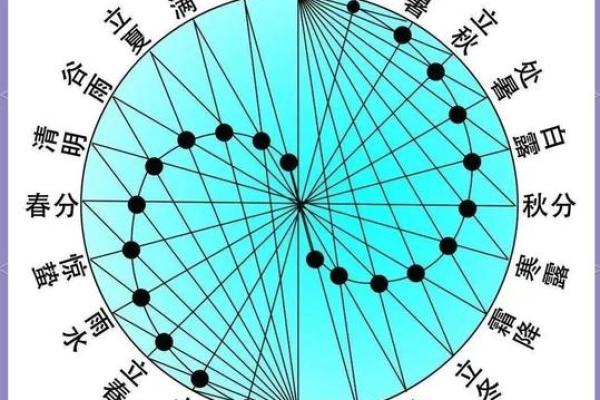

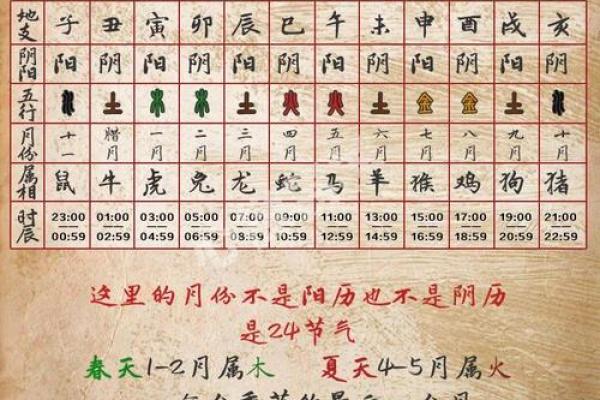

仡佬节日的起源与天文历法和农耕密切相关。早在几千年前,仡佬族的祖先就通过观察天象、星宿、气候的变化,逐渐形成了自己的天文历法。节令的安排直接影响到农业生产的节奏,尤其是播种、耕作、收获等关键时期。

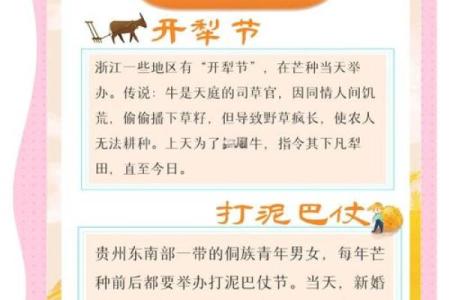

例如,仡佬族的传统节日“打糍粑节”便与农耕时节紧密相关。在古代,这一节日的时间通常选在春耕前后,象征着农田的复苏和丰收的期望。根据天文历法,春分前后的气候温暖,适宜农作物的生长,因此,节日的庆祝也与这一时节的自然变化密切联系。打糍粑活动不仅是节庆的一部分,也寓意着对新一季农业丰收的祈愿。

传统习俗:饮食与活动的天文与农时映射

仡佬族的传统习俗中,饮食和活动充满了天文和农时的映射。在“打糍粑节”期间,仡佬族会按照天文历法选择最佳的日子准备和享用传统食物。糍粑的制作过程不仅是一项集体活动,也承载着人们对未来农田丰收的美好祝愿。糍粑被认为是粮食的象征,而其制作与分享过程体现了人与自然的和谐共生。

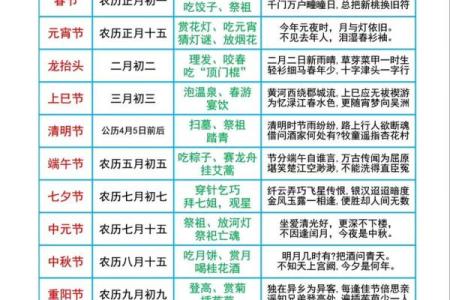

此外,仡佬族的“冬至节”也是一个与农时和天文紧密相关的节日。冬至时节,白昼最短、黑夜最长,仡佬族通过这一节气的变化调整日常生活和农业生产安排。在冬至的当天,仡佬族有着吃汤圆、围炉团聚的习俗,汤圆象征着圆满与团聚。节日的安排体现了与自然天文现象相契合的生活方式,也体现了人们对农业生产周期的重视。

农耕与天文历法的融合

在《山海经》一书中,古人通过观察星象和自然现象,逐步总结出了适合自己生活的天文历法。仡佬族的祖先也从这些经典文献中吸取了天文知识,用以指导农业生产。尤其是在春秋季节,仡佬族通过观察太阳的位置和气候变化,判断合适的耕种时期。这一历史案例不仅反映了仡佬族天文历法的起源,也展示了他们如何通过这些知识来调节农耕的周期,确保农业的可持续发展。

星象对节日安排的影响

根据《周易》中的天文记录,星象的变化直接影响着农时的调整。在仡佬节日的安排上,星宿和太阳位置的变化也起到了决定性作用。例如,仡佬族会根据星座的变化来确定播种的最佳时机。在某些特殊的天文现象出现时,如日食或星象异常,仡佬族会暂停农业活动,待天象恢复常态后再行耕作。这种遵循天象规律的做法,体现了仡佬族对于自然规律的深刻理解和尊重。

天文与农时的延续

随着时代的发展,仡佬节日中的天文历法与农时规律并未被遗忘。现代的仡佬族依然保留着这些传统,虽然科技进步使得气候变化预测和农业技术有了更多的现代化手段,但仡佬族依旧保持着与自然的密切联系。现代的仡佬节庆活动中,仍然可以看到以天文历法为基础的农时安排,特别是在农耕的关键时期,仡佬族的农民会参考传统的天文历法来规划农业生产,确保节令的顺利过渡和丰收的到来。仡佬节日不仅是文化的传承,也是与土地、与天象的深刻对话。

仡佬族通过这些节日活动,不仅向后代传递了千百年来积淀下来的天文与农时知识,还让这一传统在现代社会中焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气