小年祭灶的传统与新年准备的文化意义

农历腊月二十三或二十四,家家户户都会迎来一个特别的节日——祭灶。这个节日是中国春节前的一项重要传统,也是春节准备的一个重要环节。它在传统中有着深厚的文化意义,涉及到农耕社会的风俗、天文观念的传承以及民众对来年好运的期盼。祭灶不仅是一项历史悠久的习俗,也逐渐融合进现代社会的生活方式。

祭灶的起源与文化背景

祭灶的起源与农耕社会的周期性祭祀活动密切相关。在古代,灶神被认为是家庭的守护神,负责保佑家中的火种与食物。灶神的功能不仅限于烹饪,更涉及到家族的财富与安康。古人通过祭灶,表达对灶神的敬畏与感激,同时祈求来年五谷丰登、家宅安宁。

从天文角度看,腊月二十三或二十四正是冬至之后阳光逐渐回升,象征着光明与生机的回归。祭灶不仅是家庭对神灵的感谢,也和自然界的变迁息息相关。这一节令的选择,实际上反映了古人对天象变化的感知与对大自然的敬畏。

古代文献中的祭灶

在古代的文献中,祭灶这一习俗有着明确的记载。《礼记·内则》便提到家庭中祭祀灶神的重要性,认为灶神是家庭神灵之一,掌管着食物与安宁。随着时间的推移,祭灶的形式逐渐规范化,民间流传着许多与灶神相关的故事与习俗。例如,灶神的形象通常是一个老人,代表着守护与祝福,而在祭灶时,家人会摆放灶神的神像,献上糖果、水果等食品,表示敬意。

祭灶与春节的关系

祭灶的习俗和春节有着密不可分的联系。民间有“灶君下凡”的说法,认为灶神在祭灶后会返回天庭,向玉皇大帝报告家中的善恶情况。因此,祭灶不仅是对灶神的感谢,也是为即将到来的春节做准备。每年的祭灶,不仅是一种对家庭生活的祝愿,也是在辞旧迎新的仪式中,为家人祈福,祈求新的一年能风调雨顺、五谷丰登。

传统习俗:祭灶的饮食与活动

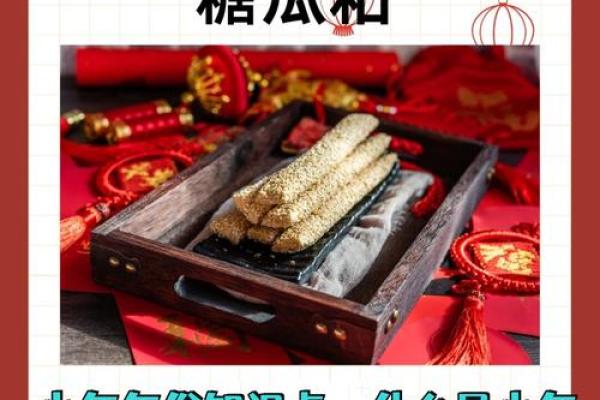

祭灶的传统习俗不仅仅体现在仪式上,还包括许多独特的饮食与活动。例如,祭灶时,人们常常会制作灶糖、灶饼等食物,祭品丰富且寓意吉祥。此外,家庭成员也会聚集一堂,共同参与这一活动。祭灶的过程通常包括打扫厨房、祭拜灶神、烧香点烛等,表现出人们对传统文化的尊重。

通过祭灶,家庭成员不仅在精神上得到了满足,也借此机会加强了家庭的凝聚力。无论是城市还是乡村,祭灶的活动常常成为春节期间最温暖的记忆之一。

祭灶的演变与创新

随着社会的发展,祭灶这一习俗逐渐被现代人重新审视与传承。现代社会的家庭结构和生活方式发生了变化,但祭灶的传统仍然得到了保存。在一些地方,年轻一代会通过更加现代化的方式来表达对灶神的敬意,比如利用网络平台了解祭灶的详细流程,或通过家庭聚会形式将这一传统带入现代家庭生活中。

此外,许多地方也将祭灶与环境保护结合,倡导绿色祭祀,减少纸钱等不环保物品的使用。这种传统习俗的创新,不仅让祭灶保留了其原有的文化价值,也融入了现代社会的环保意识与科技发展。

通过祭灶,古老的习俗得以延续,并在现代社会中焕发新的生机。每一次祭灶,不仅是对过往岁月的回顾,也是在期待未来的美好与安康。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

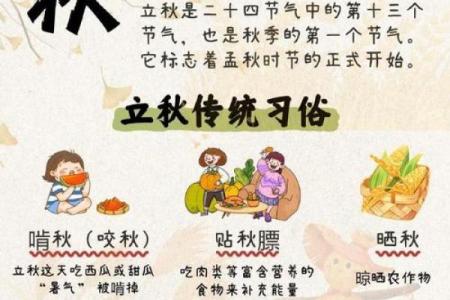

- 节气