从古代习俗到现代消费盛宴的变迁

随着时光的流转,人类的生活方式经历了翻天覆地的变化,特别是在节庆与饮食习惯方面。从古代的农业祭祀活动到现代的商业消费,节庆习俗在千百年的演变中,逐渐与经济活动、社会结构紧密融合,呈现出一个由文化习俗到商业消费盛宴的变迁过程。

农耕文明的节庆起源

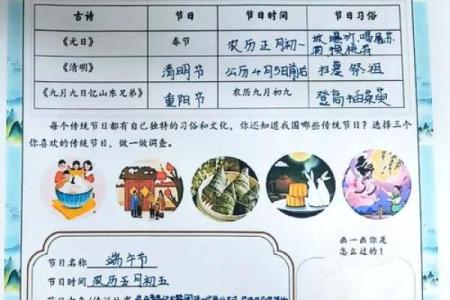

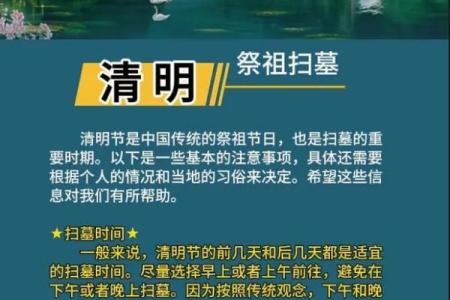

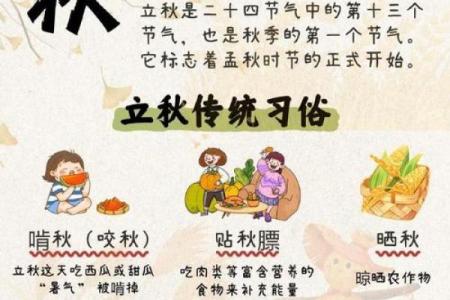

中国古代社会的节庆文化,根源深植于农耕文明。农耕社会以四季为循环,天文和气候的变化直接影响着农业生产,而这些变化也成为了祭祀和庆祝活动的依据。春秋时期,《礼记》记载了很多关于节令活动的安排,其中最具代表性的便是“祭天、祭祖”的仪式。农民依赖天时与地利,春耕、秋收的仪式往往与天文现象密切相关。每年冬至过后,阳光逐渐回归,农田也进入休养生息的阶段。人们通过祭天祭祖等仪式,祈愿来年风调雨顺,五谷丰登。食物成为祭品的重要组成部分,这些传统饮食习俗与天文节气相辅相成,形成了一种既富文化内涵又具有强烈农业属性的节庆活动。

例如,春节作为最重要的传统节日之一,源自古代农耕社会的“岁首祭”。这时,人们吃饺子、年糕等食物,代表着新的一年吉祥如意。这些食品并非单纯的美食,而是寄托着农民对丰收、对家族团圆的期盼。

经典传统中的饮食文化

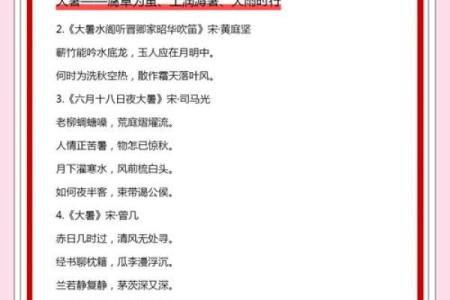

随着时间的推移,传统习俗逐渐融入了更多的社会功能,尤其是饮食文化中的节庆表现尤为突出。比如,在唐宋时期,节令活动的饮食变得更加丰富,逐渐形成了多元化的节庆食谱。杜甫的《月夜忆舍弟》便提到,“无端嫁得金龟换,夜来风雨声”,此诗描写的正是古人通过饮食来寄托思念与哀愁的情感。而《红楼梦》中也多次提到,节庆时节的丰盛宴席,它不仅是食物的堆砌,更是身份、地位的象征。

在这些典籍中,节庆的饮食体现了古人对自然的敬畏与感恩,也折射出他们对家庭、社会的认同。在古代宴席上,尤其是春节、元宵、端午等重要节日,食物不仅仅是满足口腹之欲,更是社会交往与文化传递的重要载体。例如,春节的团圆饭中不可或缺的“全鱼”与“汤圆”,寓意着“年年有余”和“团团圆圆”,这不仅是食物的选择,更是一种精神层面的传递。

现代消费与传统的结合

随着时代的进步,传统节庆习俗不仅没有消失,反而在现代社会中得到了新的演绎。尤其是在现代商业化的背景下,节庆的商业氛围愈加浓厚。以现代春节为例,过去的传统习俗如贴春联、包饺子、放鞭炮等逐渐成为一种集体性的消费活动。从城市到乡村,超市、商场在节庆前夕推出的各种促销活动,提前掀起了节日消费的热潮。如今,春节期间,几乎每家每户都会购买大量的年货,享受着现代便利的同时,保持着对传统习俗的延续。

另一方面,现代社会在饮食文化方面的传承与创新也展现了不同的面貌。很多传统美食不仅没有被遗忘,反而通过新的餐饮形式重新焕发了活力。越来越多的年轻人通过社交媒体分享自己的节庆饮食体验,甚至一些传统的手工食品在网络平台的推波助澜下,成为了热门商品。商家以传统为卖点,打破地域和文化的界限,将一些地方性的传统美食推向全国乃至全球。这种跨越时空的商业化,使得传统节庆的饮食不仅承载了情感,也迎来了全新的市场。

在这种变迁中,传统与现代的交织不仅让节庆习俗得到了保留,还通过商业手段得到了进一步的扩展和发展。尽管形式发生了变化,但节庆背后所蕴含的家庭团聚、自然崇拜、社会认同等核心价值依然未曾改变。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气