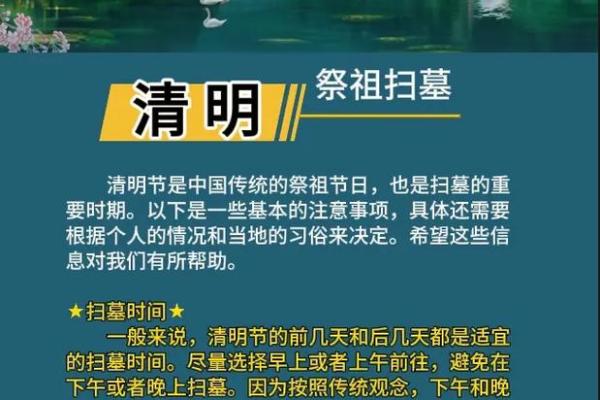

清明节习俗背后的文化意义:祭祖与踏青的深层关联

清明节,作为中国传统节日之一,不仅是祭祖的时刻,也是踏青游玩的日子。在这一节日的背后,蕴藏着深厚的文化意义。祭祖与踏青的结合,看似两种不同的活动,实际上在历史和文化的脉络中有着紧密的联系,它们共同体现了人们对自然、对祖先的尊敬与追思。

农耕文化与天文意义的融合

清明节的日期与农耕文化密切相关。作为二十四节气之一,清明位于春季与夏季的交界处,这一时节温暖而湿润,正是春耕的关键时刻。农民们会在清明前后开始播种,而清明节的祭祖活动,也与农耕的传统紧密联系。农耕社会的人们相信,通过祭祖,可以获得祖先的庇佑,确保农田丰收。

从天文角度来看,清明节的设立与太阳的位置变化息息相关。清明时节,太阳已经直射地球赤道,气温回升,昼夜平衡。古人认为这是天地能量达到平衡的时刻,是人与自然最为和谐的时刻。因此,祭祖的活动也代表了人与自然之间的一种和谐共存,强调尊敬自然与天地的力量。

传统习俗中的祭祖与踏青

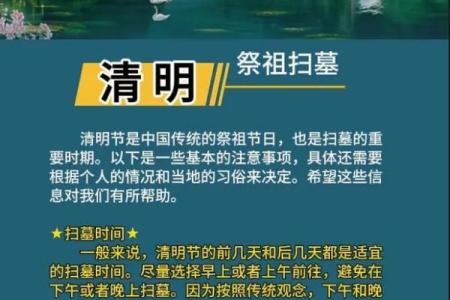

祭祖与踏青,作为清明节的重要习俗,表面上看似有着不同的目的,实则彼此相辅相成。祭祖活动,源自古代对死者的敬畏与思念。人们在这个时候到祖先的墓地进行扫墓,除去墓上的杂草,献上香火与食物,寄托对先人的思念与敬仰。这种祭祖习俗,不仅是对先人的追思,更是对生命的尊重与传承。

踏青活动则源于古代人们在春天时节的郊游与活动,具有强烈的生命力象征。在清明节,踏青成为了一项文化活动,意味着走出家门,亲近大自然,享受春天的气息。踏青时,人们通常会带着家人、亲友一起出游,参与放风筝、采集春花等活动,这些行为不仅有着祛病驱邪的寓意,还象征着对自然的崇敬和感恩。

典籍中的历史案例

在《礼记·祭法》中有对祭祖的详细记载。古人认为,祭祖不仅是表达对祖先的怀念,更有着超越时空的深刻意义。祭祖不仅是一种文化行为,更是社会和家庭关系的纽带,强调家庭成员间的团结和祖先与后代的精神传承。通过祭祖,后代能够感受到祖先的智慧与力量,得到一种精神的指引。

在《史记·秦始皇本纪》中也有记载,清明时节,秦始皇亲自祭扫祖陵,表达对祖先的尊敬。祭祖的仪式,不仅在皇帝之中普遍存在,普通百姓也在这一节令中通过祭祀行为,将对祖先的敬畏与思念具象化。这种跨越阶层的祭祖传统,体现了清明节节日文化的普遍性与深远影响。

现代传承与创新

在现代社会,清明节的传统习俗依然得到了传承。许多人依旧会在清明节期间回到故乡扫墓,祭拜祖先,进行家庭团聚。此外,随着社会的发展,踏青活动也逐渐演变成了人们享受春日的一种方式。如今,越来越多的人选择在清明节前后进行旅游或参加户外活动,踏青成为了释放压力、亲近自然的一个重要途径。

尽管现代社会的节奏加快,但清明节的精神内核——祭祖与踏青的结合,依然在当代社会中得到了传承和弘扬。人们在尊重传统的同时,也赋予了这一节日更多的现代意义,成为了人们在繁忙生活中寻找平衡与宁静的时刻。

清明节不仅仅是一个纪念祖先的节日,它背后所体现的敬畏自然、尊重生命的文化内涵,依然在今天的社会中发挥着重要的作用。

起名大全

最近更新

- 农历6月:探秘端午节的由来与习俗演变历程

- 2025年04月30日这日子结婚旺不旺? 办喜事是否是好日子?

- 2025年05月14日搬家趋吉避凶了吗? 今日搬家入宅算不算好日子?

- 揭秘2017年老黄历中的神秘吉日,你的幸运时刻会是哪一天?

- 农历新年倒计时2024年哪些传统习俗最值得期待?

- 11月装修吉日大猜想:究竟哪天能助你事业旺旺旺?

- 清明节习俗背后的文化意义:祭祖与踏青的深层关联

- 想给韩姓宝宝起个秀外慧中的名字,男孩名字怎么取好?

- 2025年05月08日乔迁行吗? 乔迁入住算不算好日子?

- 2025年05月14日这日子搬家是否黄道吉日? 这日子搬家入宅好吗

- 节气与习俗:循着四季更替体验中国节日的魅力

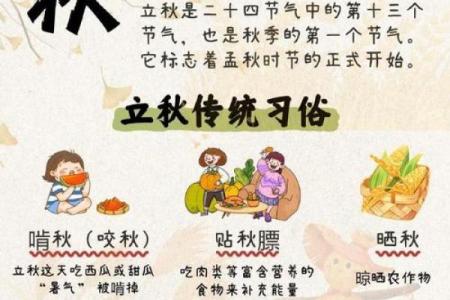

- 立秋养生法则:为身体储备秋冬能量

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气