饺子与中国节日的深厚联系,如何承载着农耕传统

饺子,作为中国传统饮食的代表之一,深深扎根于中国的农耕文化中。它不仅仅是一道美食,更是一种承载着历史与文化的符号,尤其在节庆时节,饺子与中国的许多传统节日紧密相连。无论是春节的团圆,还是冬至的习俗,饺子都以其独特的方式,象征着家人之间的亲密与祝福,也承载着农耕社会的历史与智慧。

饺子的起源与农耕文化

饺子的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。农业社会中的人民生活依赖于季节性劳作和天文节令,尤其是秋冬交替之际,农民会在丰收后庆祝与感谢天地的赐予。饺子作为冬季食物的象征,与这些节令有着密切的关系。根据《礼记·月令》记载,冬至是农耕社会一年中的重要节气,此时祭祀活动丰富,饺子便是这一传统中不可缺少的一部分。古人通过食物来与自然界交流,表达对土地和丰收的感恩。

饺子形状像“元宝”,寓意着财富和吉祥。农耕社会重视农田的耕作和丰收,饺子这种“包裹着祝福的食物”成为了农民对生活的期盼和对未来的祝福。在农历新年,饺子更是寓意着“辞旧迎新”,象征着过去的一年已经过去,未来的希望与好运将会降临。

传统节日中的饺子文化

中国传统节日中,饺子与节庆的关系尤为密切。尤其是在春节和冬至这两个重要的节日,饺子几乎成为了每家每户必不可少的美食。春节是中国最为重要的节日,它代表着新的开始与全家的团聚。在这个时刻,饺子的制作和享用,不仅仅是吃一顿美味,更是全家一起动手包饺子,体验团圆和亲情的象征。

传说春节包饺子的习俗与“除夕守岁”有关。古人相信,吃饺子可以驱除邪祟,迎接好运。并且,饺子的形状和“元宝”相似,寓意着财运和吉祥。在春节的家庭聚会中,包饺子成为一种重要的活动,既是对祖先的纪念,也是家庭成员之间相互传递祝福的方式。

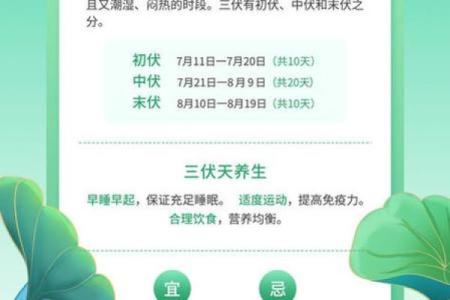

而冬至吃饺子的传统,则有着更深的农耕根基。冬至是古代农历的一个重要节气,象征着寒冬的到来。根据中国古代的天文观念,冬至是“阴极阳生”的时刻,意味着白天逐渐变长,阳气回升。这一节气不仅关系到农业生产的周期,还影响到人们的生活习惯。吃饺子,在这个节气,既是为了保暖,又寄托了人们对新一轮农业丰收的期望。

现代传承中的饺子文化

随着时代的变化,传统节日中的饺子文化仍然在现代社会中焕发着新的活力。今天,很多年轻人在忙碌的生活中可能不再亲自下厨,但饺子这一传统食物依旧在各个节庆中扮演着重要角色。许多家庭虽然节日的庆祝方式发生了变化,但包饺子、吃饺子这一传统却依然保留了下来。

现代的“团圆饺子”不仅仅局限于春节和冬至,越来越多的地方开始在中秋、重阳等节日中加入饺子这一传统美食的元素。在一些城市,饺子还成为了商业化运作的一部分,各种各样的饺子宴、饺子文化节等活动层出不穷,吸引了大量年轻人参与。这些活动不仅仅是对传统的传承,更是对现代人对家族团聚与文化认同的表达。

可以说,饺子不仅是中国的传统美食,它在今天依旧是文化认同和亲情纽带的象征,深刻反映了农耕社会与节令的联系,也彰显了中国人对于家族与文化的尊重与传承。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气