立秋养生法则:为身体储备秋冬能量

立秋是二十四节气中的一个重要节点,标志着夏季的结束和秋季的开始。此时,气温逐渐转凉,人体的代谢和生理功能也开始调整。根据传统的养生法则,立秋是为身体储备秋冬能量的最佳时机。我们将从农耕和天文角度分析立秋的起源,结合传统习俗,探讨如何通过饮食和活动调整身体状态,迎接即将到来的秋冬季节。

立秋的起源:农耕与天文的结合

立秋的形成源于中国古代农耕文化的实践。在古代,农民依据二十四节气来安排农业生产,立秋标志着丰收季节的开始,也是秋季农作物生长的关键时期。天文上,立秋是太阳到达黄经135度时的时刻,这一时刻是昼夜平衡的过渡点,意味着夏季炎热逐渐退去,秋季的凉爽逐步来临。农民们深知此时天气逐渐变凉,人体的生理机能也需要逐步适应,所以立秋时节成了调整饮食和生活习惯的最佳时机。

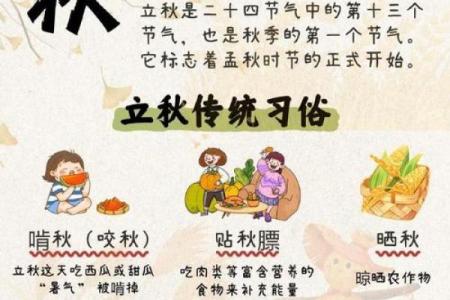

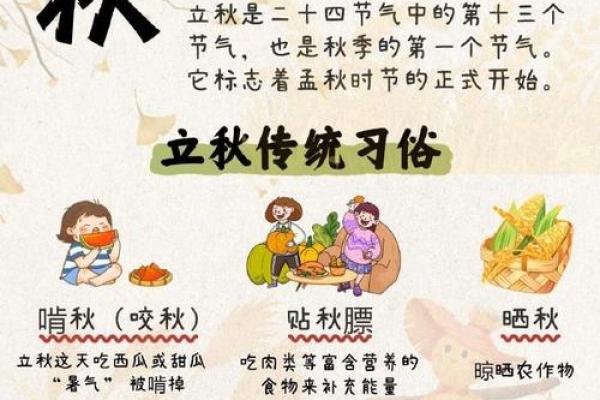

传统习俗:饮食与活动的调节

在立秋这一节气,传统的饮食习俗尤为重要。首先,立秋后要适当调整饮食结构,以帮助身体积蓄能量。秋季是气候干燥的季节,人体易出现燥热症状,因此适宜多食用滋阴润燥的食物,如梨、苹果、银耳、红枣等。同时,立秋时节也是收获季节,丰收的果实成为秋季的主要食材。大多数地方会有吃“秋补”的习惯,常见的有吃秋瓜、秋梨等,认为这些食物能帮助补充秋冬季节所需的能量和营养。

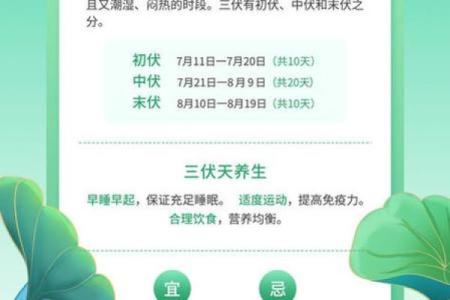

除了饮食,秋季的养生活动也有其独特的意义。古代有“立秋行秋游”的传统,即通过适当的户外活动来增强体质,增强免疫力。秋季的空气清新,适宜进行慢跑、散步等有氧运动,既能增强身体的抵抗力,又能适应秋冬季节气候的变化。

历史案例:古代养生智慧的传承

案例一:唐代医学家孙思邈在《千金方》中提到,立秋时节应注意“秋养收”。孙思邈强调,秋季的养生要以“收”为主,即将夏季过剩的能量转化为冬季所需的储备。因此,立秋之后,他建议人们应适当调整饮食,避免过多摄入辛辣食物,以免加重秋燥。同时,他提倡通过早睡早起,调节作息来保持体力和精力。

案例二:宋代的陆游在其诗作《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》中提到,立秋后的秋夜应当是凉爽宜人的,适合放松心情,进行一些安静的室内活动。他在诗中表达了立秋后人的内心变化和季节转换的感受,也提到要在秋季养生时调整心境,以更好地适应季节变化。

结合当代生活方式

在现代社会,尽管生活方式发生了很大的变化,但立秋养生的传统依然被人们所重视。如今,我们通过饮食调理、适度运动和良好的作息来储备秋冬能量。例如,现代人对食物的选择更加多样化,除了传统的秋季水果和滋阴润燥的食材外,许多都市人也更注重提高免疫力,开始服用一些营养补充品。此外,现代都市人的生活节奏较快,面对工作的压力和生活中的各种挑战,适当的冥想、瑜伽等放松方式也成为立秋养生的一部分,通过放松身心,帮助自己更好地适应即将到来的寒冷季节。

从农耕文化到现代社会,立秋的养生法则在不断演变,但其核心理念依然是通过调整饮食、运动和心态,为秋冬的寒冷季节做好身体的能量储备。这种跨越时代的养生智慧,无论在过去还是现在,都有着深远的意义。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气