节庆背后的故事:从重阳到立秋的文化传承

节气和节庆是中国文化中重要的组成部分,它们不仅代表着农耕社会的节令变化,也反映了天文、历史、民俗等多方面的传承。从重阳节到立秋节气,这一段时间承载着丰富的文化故事与传统习俗,不仅与农耕周期息息相关,还与民众的日常生活和精神世界密切联系。

重阳节的由来与传统

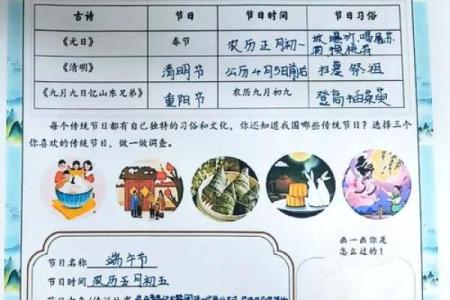

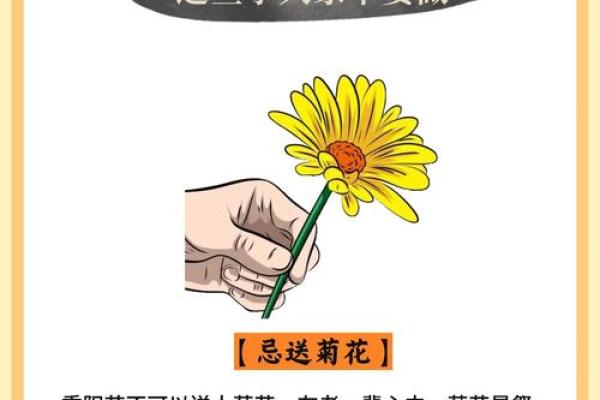

重阳节,通常定在每年的农历九月九日,是中国传统节日之一。它的由来与古代的天文观念和农耕文化密切相关。重阳节的“重”字代表着九月的“九”这一天,象征着阳气最旺盛的时刻,民间认为这是一个能够驱邪避灾的日子。根据《周礼·春官·司马》的记载,古人对阴阳五行有着深刻的理解,他们认为阳气在九月达到极致,正是调整身体和生活的重要时机。古人通过重阳节的登高、赏菊、吃重阳糕等活动,寓意着防疫、避灾和长寿的祈愿。

重阳节的传统活动丰富多样,其中最具代表性的是登高望远。这一习俗不仅体现了古人崇尚自然、与天地和谐相处的哲学思想,还在文化层面上寓意着人们对美好生活的追求与期望。登高时人们会带上菊花,菊花在古代被视为延年益寿的象征。传统的重阳糕也是节庆的重要象征,它由多层糕点组成,寓意着长寿和多福。

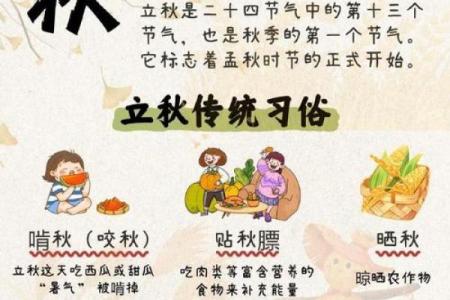

立秋的文化传承与食俗

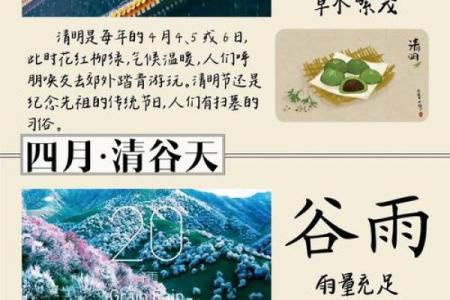

立秋节气标志着夏季的结束和秋季的开始,时间通常是在每年的8月7日至9日之间。立秋在农耕社会中具有重要意义,它意味着农作物的收成进入关键时期,也象征着天候的转变。因此,立秋的文化传承多与农业生产和天文变化相结合。根据《周易》中的“天行健,君子以自强不息”的思想,立秋不仅是季节的交替,更是人们调整生活方式、做好秋季收成准备的时机。

在传统习俗上,立秋的食物文化也独具特色。此时,南北方的食物差异显现得尤为明显。北方地区有“啃秋”的习惯,吃西瓜、黄瓜等清凉的食物,以解暑气;而南方则有立秋吃秋桃、秋梨的传统,寓意着丰收和吉祥。尤其是在浙江一带,立秋吃“秋膘”是传统的习俗,表示吃上一餐油腻的肉食,以增加体力和储备能量,迎接即将到来的寒冷天气。

现代传承的创新与延续

在现代社会,节气和节庆的传承不仅仅局限于传统的饮食和活动,还通过多种方式延续下来。例如,重阳节虽然有着悠久的历史,但在现代社会中,它的意义逐渐延伸到了对老年人的尊敬与关爱上。在当今社会,重阳节成为了敬老节,许多地方开展了关爱老年人的活动,社区和学校也组织了各类登高健身、文艺演出等形式的庆祝活动。这一变化不仅延续了传统的节庆习俗,还注入了新的时代内涵,使得这一古老的节日焕发出新的活力。

立秋的现代传承则表现为人们对季节变换的认知和调节身体的意识。随着健康意识的提高,立秋时节的食疗和养生理念逐渐深入人心。许多养生专家在这个节气前后推广食疗方案,如吃具有清热解毒作用的食物,保持身体的平衡状态,帮助人们顺利过渡到秋季的气候变化中。

这些现代传承不仅展示了古代文化的智慧,也体现了当代人们在生活节奏加快的背景下,如何在快节奏的生活中寻找和保持与传统节庆的联系。无论是重阳节的敬老,还是立秋的食疗养生,现代人以一种创新而富有意义的方式,继续传递着古老节庆的文化价值。

起名大全

最近更新

- 2025年农历四月十七搬家选的是良辰吉时吗? 今日乔迁新居能算好日子吗

- 2025年农历四月初七动土日子有没有选对? 今日建筑房屋好吗

- 芳字女孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 2025年农历三月三十开业合不合适? 今天营业是好日子吗?

- 2025年农历三月廿四是否为安门好日子? 今天安装入户门合不合适?

- 蓝字男孩名字:从流行语看寓意的时代化演绎

- 结婚登记吉日大猜想,究竟哪一天最适合你?

- 恰字女孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 2025年04月27日开业日子合黄道没? 开门做生意吉日宜忌

- 女孩用君字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 节庆背后的故事:从重阳到立秋的文化传承

- 2025年农历四月初一是否是提车吉日 今天买新车是好日子吗?

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气