天文与节庆:从星空中寻找节日的脚步

在古代,天文和节庆有着密切的关系。人们通过观察星空、月亮的变化以及季节的更替,形成了与天文现象相对应的节日。这些节日不仅是农耕社会的产物,也是天文知识的结晶。节日的设立不仅仅是为了庆祝,也有着深厚的文化内涵,体现了古人对自然界变化的理解与尊重。以下通过两个历史案例和一个现代传承,来探讨天文与节庆之间的关系。

农耕文明与天文节日的起源

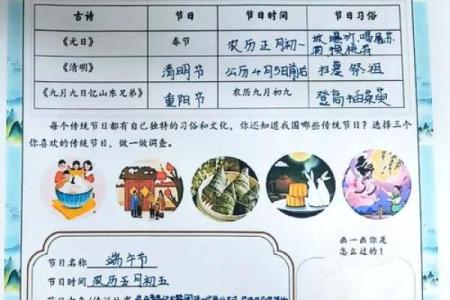

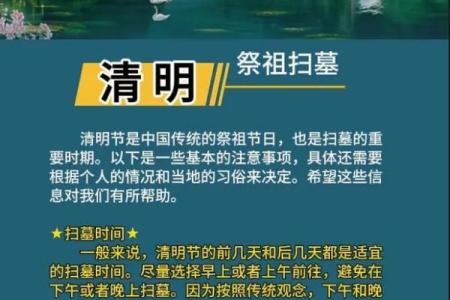

在古代中国,农业生产的节律深受天文现象的影响。例如,春耕秋收的周期与太阳、月亮的运动密切相关。立春、秋分等节气便是根据太阳的运行轨迹而设立的。通过这些节气,古人能够精确地掌握农业生产的时机,保证作物的生长和收获。

例如,春节作为最为重要的传统节日,起源于中国的农耕文明。它是根据农历的循环和太阳的变化设立的,标志着一年的开始和春天的到来。在中国古代,农耕社会的生产活动依赖于春耕秋收的季节性规律,而春节正是对这一规律的庆祝。春节期间,家家户户举行祭祖、吃团圆饭等习俗,这些活动与天文季节变化息息相关,是人们向自然和祖先致敬的方式。

天文节庆的传统习俗与活动

天文节庆不仅仅局限于中国。古代的西方文明同样有着类似的节日庆祝活动。例如,古罗马的万神节(Panathenaia)与天文学紧密相连。该节日通过观察星象变化,确定适宜的祭祀日期。罗马人在节日里祭献给神祇、举行盛大的游行等活动,既是对天神的礼敬,也象征着人类对自然规律的顺应。

此外,西方的圣诞节虽然现今成为了全球性的宗教节日,但其起源与天文现象也有着深刻联系。圣诞节在每年12月25日,恰好与冬至时期接近,而冬至是太阳最短的一天。古人认为太阳神在这一时刻降临,从此带来光明与温暖,圣诞节便是庆祝太阳回归的象征。至今,西方世界在圣诞节期间举行大规模的庆祝活动,纪念这一天文现象的发生。

现代天文节庆的传承与创新

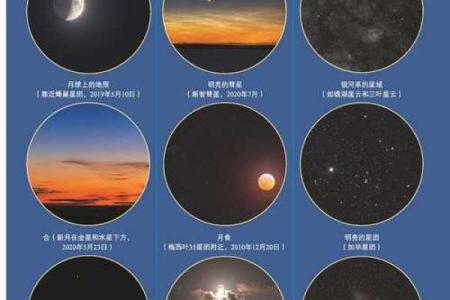

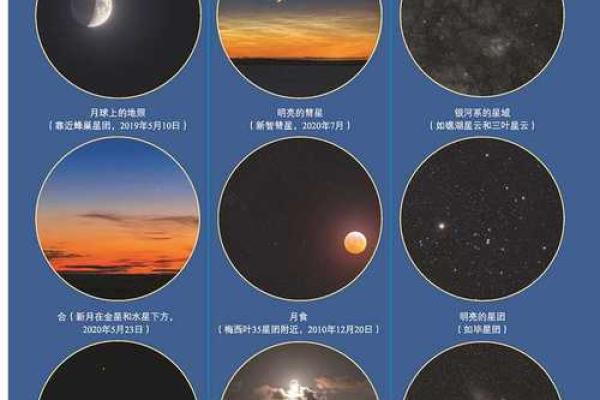

进入现代,天文与节庆的联系依然没有消失,尤其在全球化背景下,天文节庆的传承与创新愈加显著。比如,每年的“流星雨”观赏活动,已经成为现代社会的重要节日之一。虽然流星雨本身并非传统节日,但它在当代成为了人们通过天文现象来连接自然和节庆的方式。

例如,每年八月的“英仙座流星雨”观赏活动,吸引了成千上万的人群参与。尽管这种活动的形式不同于传统的祭祀和庆祝,但它依旧延续了通过天文现象来标定节庆的传统。现代人们借此机会,聚集在一起,仰望星空,分享对宇宙的敬畏与思考。在这一天,人们不仅仅是欣赏流星的美丽,也通过活动传承了人类与天文、自然的紧密联系。

这些活动的开展,既是在继续古老的节庆传统,也是在借助现代科技的力量,让更多人能在全球范围内共同参与。通过网络平台,许多人即使不在流星雨发生的地方,也能在家中观看并参与讨论,现代科技使得天文节庆不再受地理限制,更具普及性和互动性。

通过这些历史和现代的案例,我们可以看到天文和节庆之间深厚的联系。天文节庆不仅仅是对自然的敬畏与庆祝,也是人类文明与宇宙之间不可分割的纽带。从农耕时期的节气,到现代的天文观赏活动,天文与节庆的结合从未消失,而是随着社会的进步而不断创新和延续。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气