农耕文明中的节日习俗:如何影响我们的现代生活

在我国古代,农耕文明的发展与节日习俗密不可分。这些节日习俗不仅与自然规律和农事活动息息相关,还与天文现象和人们的生活方式紧密结合。即使到了今天,这些传统的节日习俗依然影响着我们的生活方式和文化传承。通过探讨节日的起源、传统习俗和现代传承,我们能够更好地理解古老文明与当代生活之间的深刻联系。

节日的天文与农耕起源

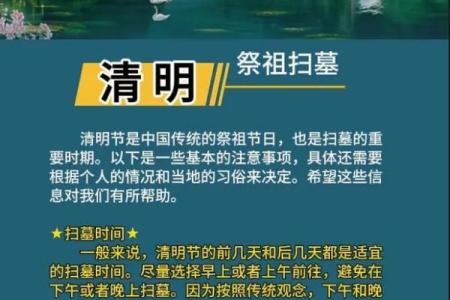

农耕社会的节日起源常与季节变换和天文现象紧密相连。在古代,人们通过观察天体变化来确定农业生产的时机。春分、秋分、夏至和冬至等天文节气,不仅是自然的标志,也成为了农耕社会中重要的节日。这些节日不仅对农业生产有着深远影响,也反映了古人对自然规律的深刻理解。

例如,春节是农历新年的开始,它标志着冬季的结束和春天的到来。在古代,春节是一个重要的农耕节日,象征着新的农业周期的开始。古人通过祭祖、祭天祈福等活动,表达对新一轮农耕的期盼。春节的日期与农历的天文现象密切相关,通常是在冬至后的第二次新月,标志着太阳开始回暖,万物复苏。

传统习俗:饮食与活动的融合

农耕文明的节日习俗往往融合了饮食与活动,这些习俗不仅反映了对自然资源的敬畏,也体现了对家庭和社会关系的重视。春节期间,家家户户会准备丰盛的年夜饭,其中有许多象征着吉祥和富贵的食物。例如,饺子形状像元宝,象征着财富;鱼则寓意“年年有余”,表示家庭在新的一年里将会有足够的物资。

在传统活动方面,春节最具代表性的习俗之一是放鞭炮。这一习俗源于古代人们为了驱赶“年兽”而点燃火药。放鞭炮不仅是为了庆祝新春的到来,还承载着驱邪避祸、保平安的文化意义。除夕夜全家团圆、祭祖、贴春联、挂灯笼等活动,都反映了古代人对家庭、对祖先的敬仰以及对未来的美好祝愿。

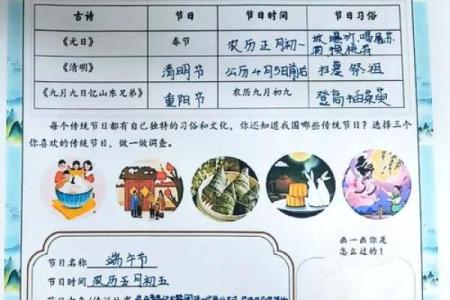

历史案例:端午节与农耕社会的联系

端午节是另一个与农耕密切相关的节日。它的起源可以追溯到古代的农耕社会,具有悠久的历史背景。端午节的传统活动包括赛龙舟和吃粽子,这些习俗都与农耕文化的防疫、驱邪和保丰收的主题息息相关。

根据史书记载,端午节最早是古人祭祀屈原的日子,而屈原的悲剧故事也反映了古代社会对忠诚与正义的崇尚。同时,端午节也是一个与夏季开始紧密联系的节日。农民在这个时节会进行田间劳作,因此,端午节的粽子不仅是祭祖的一部分,也是劳动节庆的一种象征,体现了农民对收获的期待。

中秋节的现代意义

中秋节作为农耕文明中的传统节日,至今仍广泛传承,并且逐渐融入现代社会。中秋节的传统活动如赏月、吃月饼、团圆等,早已超越了其农耕起源,成为了现代家庭团聚的重要象征。这个节日的核心意义依然是“团圆”,反映了家庭和睦、亲情浓厚的社会价值。

随着时代的变迁,中秋节的庆祝方式也发生了变化。除了传统的家庭聚会和宴饮外,许多人还会在中秋节时进行旅游、户外活动等,这些新的庆祝方式在一定程度上反映了现代社会对传统文化的创新传承。虽然节日的庆祝形式有所变化,但对家人团聚、对自然的敬仰和对美好生活的向往依然是其核心价值。

农耕文明中的节日习俗深刻影响了我们今天的生活,尤其在家庭聚会、节日饮食和社会活动中得以体现。这些习俗不仅是文化的传承,也是对自然和社会的敬畏与珍视。在现代社会中,传统节日的意义依然深远,它们帮助我们保持与历史的联系,也为现代生活注入了更多的人情味和文化内涵。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气