养生与传统:农历节日中的健康秘密

农历节日不仅是中华文化的传统庆典,也是健康养生的智慧体现。通过这些节日中的习俗与活动,可以了解古人如何在天文、农耕的背景下,巧妙地融入养生之道。本文将通过解析两个历史案例和一个现代传承,揭示农历节日背后的健康秘密。

农历春节与健康饮食

春节作为农历新年的开始,是一年中最为重要的节日之一。春节的起源与古代农耕社会密切相关。农民在经历了一年的辛勤劳作后,春节成为了祭祀天地和先祖的时刻,同时也是家族团聚、分享丰收成果的时刻。这一传统反映了人们对自然节律的尊重,尤其是在饮食方面,春节的食品不仅具有美好的象征意义,还有助于保健。

春节期间,年夜饭是家庭聚会的中心,桌上的菜肴通常丰盛而多样,包含鱼、肉、蔬菜等食材,这些食品不仅提供了丰富的营养,也传递了健康理念。例如,“鱼”在春节餐桌上有着重要的地位,寓意着“年年有余”,同时鱼肉富含优质蛋白质和Omega-3脂肪酸,有助于增强心血管健康。此外,传统的腊肉、糯米团子等食品,因其高能量、高营养的特点,帮助人们在寒冷的季节抵抗寒冷和体力消耗。

清明节与春季养生

清明节是农历春季的一个重要节日,起源于对祖先的祭祀和踏青活动,具有深厚的农耕文化背景。春天是万物复苏的季节,清明节的养生观念强调顺应季节变化,调整饮食与作息,以保持身体健康。

在饮食方面,清明节前后正是春季的交替时期,气温变化较大,人体的免疫力可能会受到影响。清明时节,传统上有食用春笋、春菜等清淡食物的习惯,这些食材富含纤维和维生素,帮助清理体内积聚的湿气和毒素,促进肠胃的蠕动,从而提高身体的代谢功能。根据《黄帝内经》中的养生理论,春季应当“疏泄”肝气,食物宜清淡,不宜过于油腻重口味,避免加重身体负担。

此外,清明时节还有踏青活动,这不仅是一种亲近自然、锻炼身体的方式,也有助于增强人的体质。清明时节的踏青,正符合了中医理论中春季“养肝”的原则,通过户外活动增强身体的免疫力,预防季节性疾病。

中秋节的健康理念

中秋节,作为农历的重要节日之一,虽然起源于月亮祭祀,但随着时间的推移,其健康养生的意义逐渐显现。中秋节的食物代表着团圆与丰收,月饼作为节日的代表食品,虽因其糖分较高被许多人所诟病,但现代的月饼已经经过了多次改良,逐渐呈现出更加健康的面貌。

现代人重视养生,尤其是对糖分和脂肪的控制,因此市场上出现了低糖、低脂、富含膳食纤维的月饼。这些月饼不仅保留了传统的味道,也考虑到了现代人健康的需求。例如,使用红豆、绿豆等高纤维食材作为月饼的馅料,可以促进肠胃蠕动,帮助消化。中秋节的传统食物和活动,也逐渐被赋予了调节健康、预防疾病的功能。

现代社会的中秋节,许多人选择在这一天进行团聚,并参加户外活动如赏月、散步等,这些活动有助于缓解工作压力,放松身心。在中秋的夜晚,适量的月光浴也是一种非常有益的养生方式,能帮助调节人的生物钟,提升睡眠质量。

农历节日中的传统习俗和饮食活动,不仅蕴含了丰富的文化内涵,还体现了人们对身体健康的关怀。从春节到清明,再到中秋节,古人通过这些节日智慧,将养生理念与自然、天文、农耕紧密结合。如今,这些传统习俗在现代社会中依然发挥着重要作用,不仅帮助我们保持身体健康,也让我们更好地传承和发扬中华文化的精髓。

-

-

-

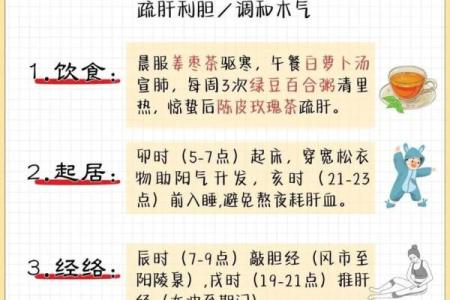

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

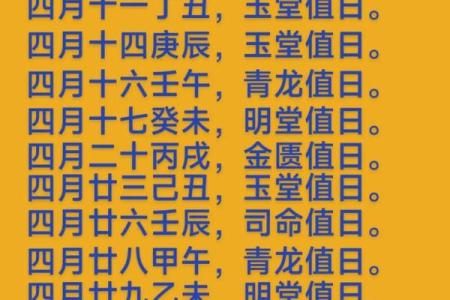

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气