端午节:屈原的传说与夏季养生智慧

端午节作为中国传统节日之一,不仅是祭祀屈原的日子,还与夏季养生密切相关。这个节日的起源和习俗都包含着丰富的农耕文化和天文智慧,而这些传统至今仍然影响着我们的生活方式。

屈原的传说与端午节的渊源

端午节最广为流传的起源故事是与屈原有关。屈原是春秋战国时期楚国的政治家、诗人。他一生忠诚于楚国,但由于政治斗争,最终被流放至江南。在流放生涯的最后,屈原目睹国家的衰败,悲愤至极,于五月初五投江自尽。当地百姓听闻屈原投江的消息后,纷纷划船出江,撒米团和粽子,希望可以防止鱼儿食其遗体,并表达他们对屈原的悼念之情。久而久之,这一习俗演变成了如今的端午节。

在古代中国,端午节不仅是一个纪念屈原的节日,也与农耕文化密切相关。五月是农作物生长的重要时节,古人认为此时的节令最易生病,因此需要特别注意防疫与保养身体。端午节正好与这一季节相吻合,成为了人们调养身体、保健养生的重要时机。

夏季养生智慧与端午节的传统习俗

在端午节期间,人们有许多独特的习俗,这些习俗不仅具有纪念意义,更包含着古人对健康养生的智慧。最为人熟知的习俗之一便是吃粽子。粽子是由糯米、红枣、蛋黄等食材包裹而成,食用粽子具有清热解毒、滋补养生的功效,符合夏季高温下对营养和清凉的需求。根据《黄帝内经》的理论,夏季为阳气最盛之时,人体容易出现燥热症状,而粽子中的粳米、枣等食材,有助于平衡体内的热气,增强体力。

此外,端午节的另一重要活动是佩戴五色线。古人认为,五色线能辟邪驱毒,帮助人们抵御夏季的瘟疫和疾病。这一习俗源于《本草纲目》中关于五色草的记载,认为五色草具有祛病消灾的作用。佩戴五色线不仅是一种对传统文化的传承,也提醒人们在夏季保持身心的健康与平衡。

古代典籍中的养生智慧

在中国古代的医学典籍中,端午节所蕴含的养生智慧也得到了详细的阐述。《黄帝内经》指出,夏季养生的重点是养阳,尤其是在端午时节,要注重调节体内的气血,避免暑湿侵袭。与端午节习俗相关的另一个传统是“药浴”。古人会在这一天用艾草、菖蒲等草药煮水浴身,这种习俗源自《神农本草经》的记载,认为艾草具有祛湿驱寒、健脾养胃的作用。通过药浴,身体能够更好地抵御外界的湿气和内在的燥热。

《本草纲目》也提到,端午节时,人们还会喝雄黄酒。雄黄酒具有解毒杀菌的效果,在防治夏季疾病方面发挥着积极作用。随着时代的变迁,雄黄酒的饮用逐渐减少,但艾草、菖蒲等草药仍然被广泛应用,反映出传统养生观念的持续影响。

现代传承与端午节的养生意义

时至今日,虽然端午节的许多传统习俗发生了一定的变化,但其养生的意义却没有改变。在现代社会,端午节依然是许多人关注健康的时机。例如,现在很多人依然会在节日期间食用粽子,而粽子的制作方法也更加多样化,包括低糖、低脂的版本,以适应现代人对健康饮食的需求。此外,随着艾草和菖蒲的药用价值被现代医学研究认可,越来越多的人在端午节期间选择泡药浴,来帮助自己调节身体,预防夏季常见的疾病。

另外,现代人虽然在忙碌的工作和生活中难以完全按照古代的方式进行养生,但端午节的健康理念依旧深入人心。如今的端午节,不仅是纪念屈原的时刻,更是提醒我们在夏季保持健康,调节饮食与作息,遵循古人传下的养生智慧。

-

-

-

春分节令:天文奇观与养生之道,如何在春分时节调养身体?

春分,作为二十四节气中的第四个节令,具有重要的天文意义与养生价值。这个时节,白昼和黑夜的长度几乎相等,象征着天地平衡。在古代农耕社...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

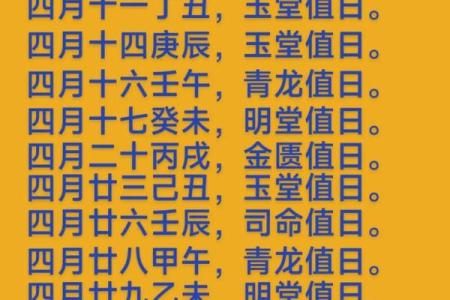

- 2025年9月26日几点起鼓最合适 起鼓几点是吉时

- 今日是清扫卫生吉日吗 2025年9月28日这天能清扫卫生吗

- 2025年9月27日几时拆除旧房最好 拆除旧房几点是吉时

- 今日是灌溉农田吉日吗 2025年9月26日灌溉农田合适吗

- 今日是求子嗣吉日吗 2025年9月29日是适合求子嗣的吉日吗

- 2025年9月26日几点贸易经营最合适 贸易经营吉时查询

- 2025年9月26日几点盖楼施工吉利 盖楼施工吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月26日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日放烟花在几点最合适 放烟花的吉日吉时查询

- 今日是法事活动吉日吗 2025年9月30日这天能法事活动吗

- 2025年9月26日几点搬新家吉利 搬新家几点是吉时

- 今日是灭蚂蚁吉日吗 2025年9月22日灭蚂蚁日子好吗

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气