节令变迁与养生之道:传统节日的双重意义

在中国传统文化中,节令变迁与养生之道有着深刻的联系。每个节令的变化不仅仅是气候的转变,更与古人对自然规律的认识息息相关。通过观察天文现象和农耕周期,古人逐渐形成了适应自然的养生之道,而传统节日也在这一过程中逐步衍生出来。这些节日不仅承载着浓厚的文化意义,还在生活中发挥着养生的功能,帮助人们顺应季节变化,保持身心健康。

一、立春与养生:天文与农耕的结合

立春是中国二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始。古人根据太阳的运行轨迹和农耕的需要,划分出这一时节。在这一时期,气温回升,万物复苏,农民开始准备春耕。因此,立春的节令意义不仅体现了天文的变化,还深刻影响了人们的生活和饮食习惯。

《黄帝内经》强调,春季是万物生发的季节,人体应当顺应春气,注重养肝,避免过度劳累。立春期间,传统习俗中有吃春饼、春卷等食品,象征着迎接新的一年和春天的繁荣。在食物的选择上,古人偏好清淡且富有营养的食物,特别是蔬菜和绿色食材,因为这些食材能帮助肝脏排毒,增强身体免疫力。

此外,立春时节,古人还会进行放风筝等活动,寓意着驱散邪气、迎接春风。这一习俗不仅有助于舒展筋骨,增强体力,还有助于调节心理状态,预防春季多发的情绪波动。

二、秋分与养生:天文知识的应用

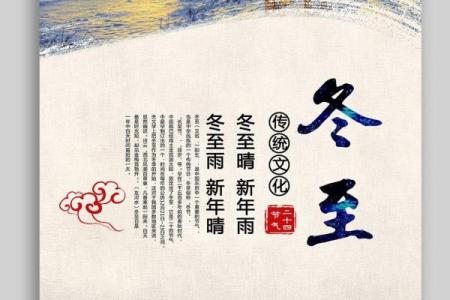

秋分是秋季的一个重要节气,也是昼夜平衡的时刻。自古以来,秋分一直是农事和养生的重要时节。在古代农耕社会,秋分标志着农田的收获季节,同时也是进入冬季的过渡期。这个时期,气候逐渐转凉,阳光逐渐变弱,古人注意到这一点,并通过各种养生措施来适应环境变化。

《黄帝内经》中提到:“秋冬养阴,春夏养阳。”秋分时节,养生的重点是保养肺气,避免外界干燥对身体的影响。传统习俗中,人们常吃一些滋阴润燥的食物,如梨、枸杞和百合等。这些食物不仅能滋养身体,还能帮助调理呼吸系统,预防秋冬季节常见的呼吸道疾病。

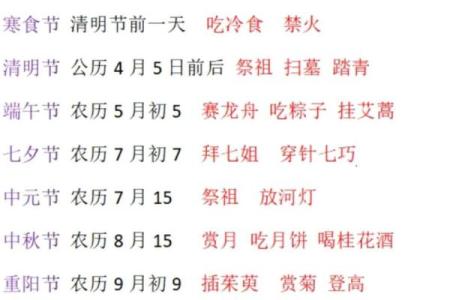

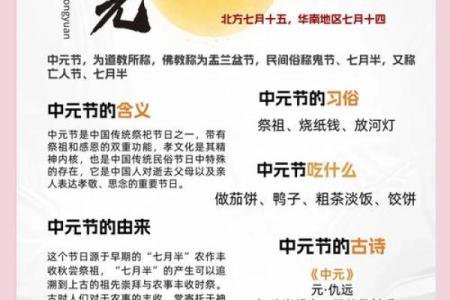

在秋分时节,还有扫墓祭祖的传统,寄托着人们对先人的怀念。这一活动不仅是对祖先的尊敬,更是通过安静的祭拜仪式,帮助人们平和心境,养生养心,增强精神上的平衡。

三、节令与养生的结合

在现代社会,节令与养生的结合仍然被许多人所重视。随着科技的发展和人们生活方式的变化,传统节令与养生之道依旧传承下来,成为现代人健康生活的一部分。例如,在立春时,现代都市人也开始注重春季的养生,很多养生专家和中医推荐春季饮食应以清淡、易消化的食物为主,提倡多吃富含纤维和维生素的蔬菜和水果,帮助身体适应春天的气候变化。

此外,节令变迁带来的变化也促使现代社会更加注重心理健康和身体调节。如今,很多人会在春秋等节令变换时,选择参加健身活动、冥想和瑜伽等,以增强体质、调节情绪。这种现代化的养生方式不仅继承了传统节令的健康理念,也融入了当代人的生活需求,形成了新的养生文化。

通过节令的变迁和养生的相辅相成,古人通过观察自然、顺应天时的智慧,帮助自己更好地融入自然循环。如今,这些传统节日的双重意义依然在现代社会中焕发着生命力,成为人们生活中不可或缺的一部分。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气