的节日:从天文到民俗的多重意义

节日的起源与天文背景

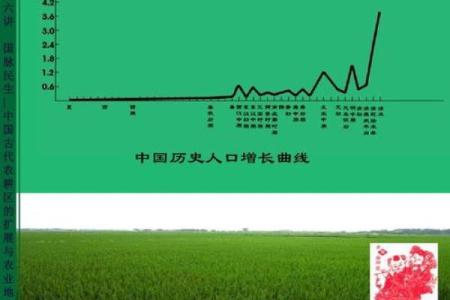

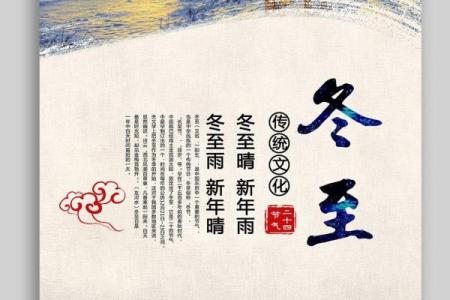

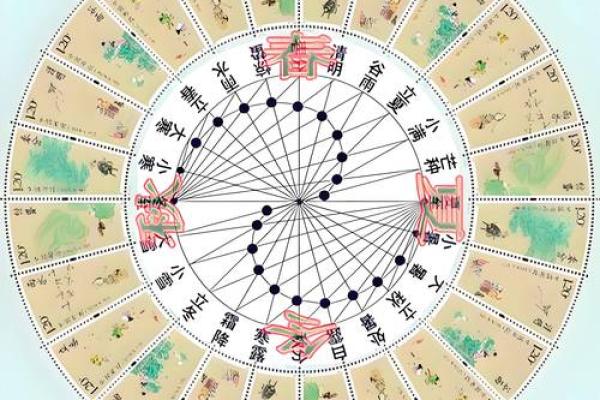

每个节日的背后都藏着丰富的历史和文化内涵,不同的节日往往有着天文与民俗交织的深刻根源。许多传统节日的形成,离不开天文现象的周期性变化。例如,二十四节气便是依据太阳在黄道上的位置变化而确定的,许多与农耕有关的节日都与这些节气密切相关。在这些节日中,天文现象为人类的生产、生活提供了重要的时间依据,同时也给节日赋予了不同的象征意义。

一个典型的例子是春节。春节的日期并不是固定的,而是根据农历来确定的。农历新年定在每年冬至后的第二次新月之后,这与太阳和月亮的位置变化有直接关系。春节作为农耕社会的重要节日,既是对过去一年的总结,也是迎接新一轮农耕周期的开始。这个节日体现了天文现象与农业生产周期的紧密联系。

传统习俗的形成与演变

随着节日的诞生,围绕节日形成了许多传统习俗,这些习俗多由古人通过长时间的实践经验总结而来,同时也与天文和农耕密切相关。春节期间,人们会进行大规模的祭祖、团圆饭和放鞭炮等活动,这些活动不仅具有浓厚的民间信仰色彩,也体现了古人对自然界和宇宙力量的尊重。

例如,吃年夜饭是春节中最重要的传统之一。根据古代农耕文化的观点,丰收与家庭团圆是最重要的祝愿,因此年夜饭的菜肴常常富含象征意义,如鱼(寓意年年有余)、饺子(象征财富和团圆)等。此外,放鞭炮的习俗起源于对“年兽”的传说,传说中“年兽”害怕巨大的声音和火光,因此人们通过放鞭炮来驱赶邪祟,迎接新的一年。

历史案例:端午节与天文和农耕的结合

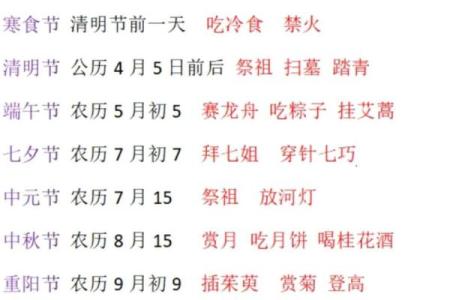

端午节是另一个典型的例子,这个节日不仅有深厚的历史渊源,还有独特的天文与农耕文化背景。端午节的日期通常在农历五月初五,正值夏季来临之际。古人认为,五月是最为阴气重的时节,容易受到邪气侵扰。因此,端午节的庆祝活动中有着驱邪避灾的传统。

传统的端午习俗包括赛龙舟、吃粽子、佩香囊等,均与人们对自然和宇宙的理解有关。赛龙舟起源于纪念屈原的故事,但也与古代人们对于水的崇拜以及对夏季水灾的防范有密切关系。吃粽子则是为了纪念屈原,粽子的外形和糯米的寓意,都是希望通过食物的象征意义来保卫家族的安康。

现代的节日传承:科技与传统的结合

随着时代的进步,许多传统节日的庆祝方式也发生了变化,尤其是在现代社会中,科技的发展对节日文化产生了深远的影响。然而,许多节日的核心习俗依然得以传承,并且在现代社会中得到了新的诠释。例如,春节期间的烟花爆竹虽然在许多城市受到限制,但网络上虚拟的烟花表演也成为了新的庆祝方式。

同样,现代社会对于节日的纪念不再仅仅依赖天文现象的自然周期变化,更多的是通过科技手段,如直播、线上购物等方式来增强节日的氛围。在这样的背景下,尽管传统的节日习俗经历了现代化的转变,但它们依然承载着深厚的文化价值和历史记忆,成为了联系过去与未来的纽带。

通过节日,我们不仅能感受到天文和农耕的影响,也能看到传统与现代的结合,体现了文化的延续与创新。这些节日不仅仅是时间的标记,更是每一代人文化认同和情感表达的重要方式。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气