三月五日天文视角:星象与节令的奇妙交织

在中国传统文化中,节令与天文现象的关系一直深刻影响着人们的生产生活,尤其是在农耕社会。随着农历的推移,三月五日这一特殊的日期也有着独特的天文背景与节令传承,体现了星象与节令的奇妙交织。

天文背景与农耕文化的起源

从天文角度来看,三月五日大致位于春季的“惊蛰”节气前后。这个时间段是天文学上重要的春分点前夕,意味着太阳接近赤道,白昼和黑夜逐渐平衡。此时,气候回暖,万物复苏,古代农民依据天象变化安排农事活动,尤其是播种。这一天的天文现象与节令交织,表明大地即将进入新的生长周期,农民开始为春耕做准备。

天文学与农耕文化的结合在古籍中有所记载。《淮南子·天文训》提到:“春生夏长,秋收冬藏。”此为中国传统的农时法则,而三月五日附近正是春天的一个重要节点,预示着大自然的力量将推动农业活动的启动。在这种背景下,节令不仅仅是天文现象的简单反映,更成为指引人们劳动的时间表。

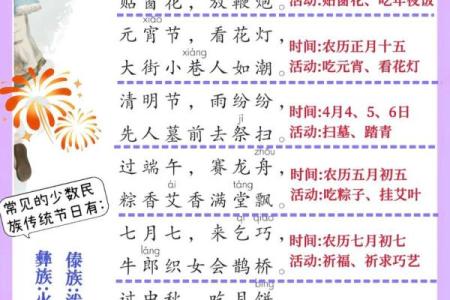

传统习俗:饮食与活动

在三月五日这一天,古人常常进行一些与农耕和春季相关的庆祝活动。传统的节令饮食也与这一节气息息相关。例如,在南方地区,人们会吃春饼、花菜等应季食物,象征着春天的到来以及对丰收的期盼。春饼中包含了大量的新鲜蔬菜,寓意着春天的生命力和生长力。

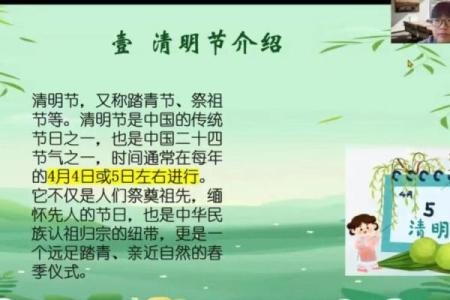

此外,在许多地区,这一天也是“踏青”的日子。人们会在这一天走出家门,踏青放风筝,既是娱乐活动,也是通过与大自然的亲密接触来感受春天的气息。这一习俗延续至今,成为现代人放松身心、享受春光的重要活动。踏青不仅是一项户外活动,也深刻体现了人们与自然、与星象的和谐关系。

历史案例:两千年的传承

在中国历史上,三月五日的天文与节令交织曾深刻影响过多个朝代的生活方式。在东汉时期,农历三月的开始标志着一年的农耕季节的到来。那时,人们依照天文观察结果,严格按时播种。东汉著名的农业学家王莽便提到:“春作何事,皆依天时。”在这个时期,天文观察不仅仅是为了庆祝节令的到来,更为重要的是指导农田的规划和管理。

又如在唐朝,三月五日的农事活动不仅关乎播种,还涉及重要的祭祀仪式。唐代文献《大元大一统志》中记载,朝廷会在这个时期进行祭天仪式,祈求丰收和国家的安泰。这种天文与节令结合的仪式,反映了古代社会对自然规律的敬畏和对农业丰收的渴望。

文化的延续与创新

进入现代,尽管天文和农耕社会发生了巨大变化,但与三月五日相关的节令与习俗依然在一些地方得到了传承和创新。尤其是在一些传统文化较为浓厚的地区,春天的祭祀活动、踏青和食俗依然保持着。

现代的春天踏青活动已经不再仅限于农耕人群,它已成为城市人群日常生活的一部分。尤其是在三月五日左右,许多现代城市都会举行各类户外文化活动、春季展览,甚至结合天文观测,进行星象讲解和文化讲座,帮助人们了解天文学在日常生活中的重要性。这种现代文化活动的传承,不仅让人们记住了节令的文化底蕴,也使得传统的节令习俗焕发了新的生命力。

通过这些活动的不断传承,我们能够更加直观地感受到古人如何通过天文现象理解自然法则,也能更加珍惜现代社会中的文化多样性与自然和谐。

起名大全

最近更新

- 农历

- 吉日

- 起名

- 节气